Film – Schwarz-Weiß und mit Goldrand

Vor hundert Jahren war die Zigarette ein neues Produkt mit immensen Zuwachsraten. Niemand interessierte sich für die mit ihr verbundene Gesundheitsgefährdung oder ihr Suchtpotenzial. Wer Zigaretten rauchte, lebte am Puls der Zeit und durfte sich mit zur Avantgarde zählen. Die Zigarettenindustrie orientierte sich an den ambitioniertesten Trends der Reklamekunst und nutzte auch Sammelbilder als Mittel der Produktwerbung.

Als die Zeit der chromolithografisch hergestellten Liebig-, Palmin-, Erdal- oder Stollwerck-Bilder gerade vorbei war, begann Ende der 1920er Jahre mit der sich ausdifferenzierenden Markenproduktion in der Zigarettenindustrie das Zeitalter der Zigarettenbilder. Sie entstanden auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise und wurden in den 1930er Jahren in Millionenauflagen produziert. Im Vordergrund stand nicht mehr der „Hausschatz“ einer über Sammelbilder erworbenen enzyklopädischen Allgemeinbildung, sondern die Expertise zu aktuellen Filmstars oder Spitzensportlern. Die Zigarettenbilder widmeten sich Phänomenen der Unterhaltungsindustrie, an der Menschen aus allen Gesellschaftsschichten und Altersgruppen teilhatten. Und sie verstärkten sie noch, indem sie zur weiteren Popularisierung beitrugen.

Besonders eng war die Symbiose mit der Filmindustrie. In Baden-Baden eignete die Zigarettenfirma Batschari ihrer Premiummarke Mercedes in den Jahren 1930–1932 fünf Alben mit 800 Fotos von Filmstars im Bromsilberdruck zu. Das erste Album Filmkünstler aus aller Welt mit 168 internationalen Stars der Stummfilm-Ära erklärte den engen Zusammenhang zwischen Tabakgenuss und Filmkunst: „Film und Cigarette, zwei in ihren Zielen und Auswirkungen verwandte Elemente, haben sich in wenigen Jahrzehnten in unserer Gesellschaft und unserem Sein eine erste Position erobert. Und noch ist ihr Siegeszug nicht beendet. Sie entsprechen beide so sehr dem, was der hastende Mensch unserer Tage zu seiner Entspannung und Erholung, zu seiner Ablenkung braucht, dass der Freundeskreis von Film u. Cigaretten sich gewissermaßen täglich weitet. […] So ist es also keineswegs verwunderlich, […] wenn wir versuchen, den Freunden unserer Cigaretten die Lieblinge des Films nahezubringen oder wenn wir umgekehrt über unsere Filmbilder die Verehrer der Filmkunst für unsere Mercedes, die Batschari-Marke großer Klasse, zu gewinnen suchen.“

Den Stummfilm- folgten die Tonfilmgrößen, den Schwarz-Weiß-Bildern die Farbfotos. Die höchste Glanzleistung waren 1933 die Salem Gold-Film-Bilder der Yenidze-Zigarettenfabrik in Dresden. Es dominierten Lilian Harvey und Willy Fritsch als das Traumpaar des deutschen Kinos dieser Zeit, aber auch Hans Albers, Brigitte Helm, auf internationalem Parkett Greta Garbo und das neue Leinwandidol Marlene Dietrich. Wer Tonfilmbilder sammelte, schuf mit „am sausenden Webstuhl unserer Zeit“. Keine Frage: Das war die Identität des modernen Menschen im Jahr 1930.

Später war es die Margarineindustrie, die auch den Filmbildern neuen Aufschwung verlieh. Das Holsteinische Margarinewerk Elbgau Hahne, von Storch & Co. gab Anfang der 1950er Jahre Sammelalben zu den Kinderfilmen Das doppelte Lottchen und Pünktchen und Anton von Erich Kästner und zu der Filmkomödie Vater braucht eine Frau heraus. Sie erzählen den Film als Fotoroman nach, stellen die Schauspieler vor und illustrieren das alles mit Zeichnungen. Einkleben musste man nur noch die Fotos. Die erhielten jene Kinder, denen ihre Mutti Nussella zum Frühstück gönnte.

Mercedes Filmbilder.

Teil 5: Ton-Film-Bilder. Die Stars der Metro Goldwyn Mayer.

[Baden-Baden]: A. Batschari Cigarettenfabrik, 1932.

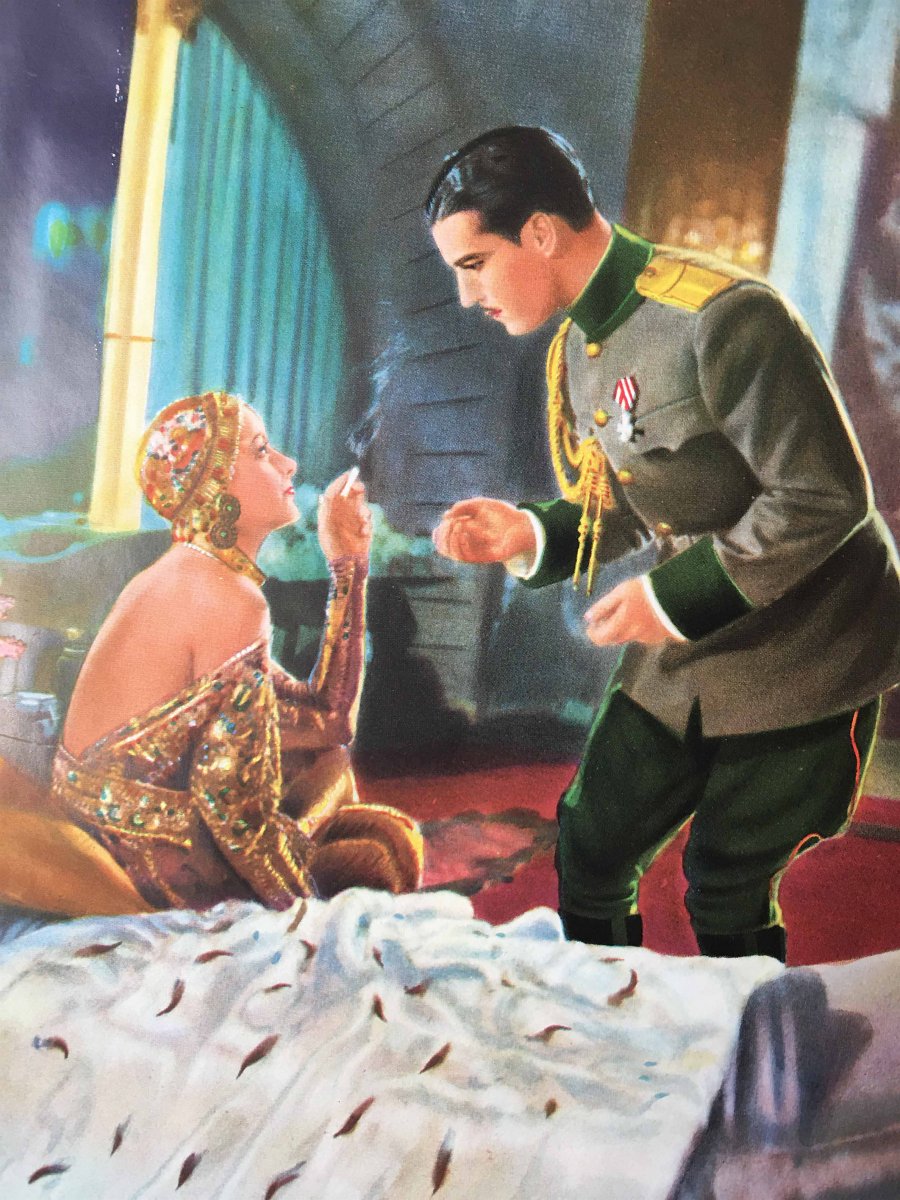

Sammelalbum mit 127 nummerierten Fotos von internationalen Film-Stars der Filmgesellschaft Metro Goldwyn Mayer im Portrait, als Filmpaar oder in Filmszenen, zugeordnet zu 25 aktuellen Filmtiteln.

Hier der Film Mata Hari mit Greta Garbo und Ramon Novarro (1931), ergänzt durch eine farbige Einlage im Rasterdruck.

Von durchschlagendem Erfolg: die Zigarette als Zeichen emanzipatorischer Weiblichkeit. Die moderne Frau: sie raucht!

Badische Landesbibliothek: 121 F 158,R,5

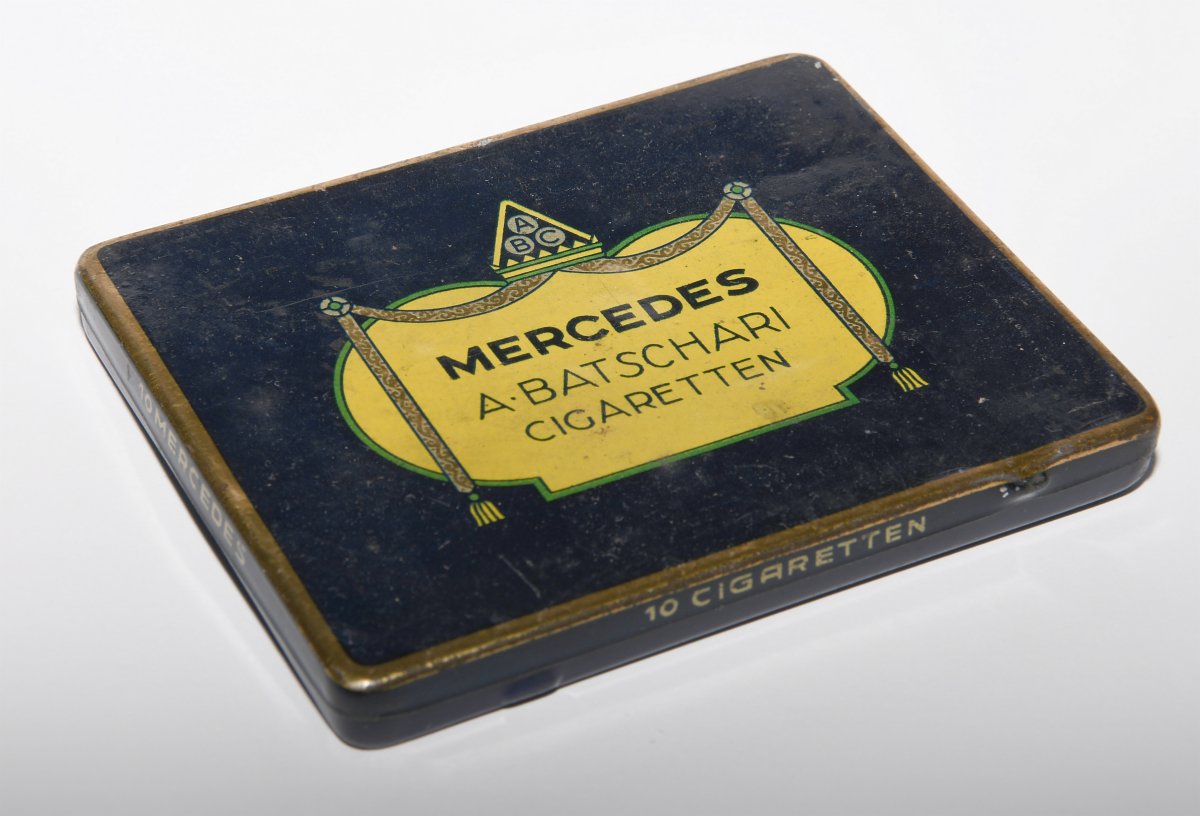

A. Batschari Cigarettenfabrik G.m.b.H., Baden-Baden:

Zigarettendose Mercedes.

Badische Landesbibliothek

Salem Gold-Film-Bilder. Album 1.

Dresden: Salem-Cigarettenfabrik, 1932.

Sammelalbum mit 270 Fotos von deutschen und internationalen Filmlieblingen. Den Vorderdeckel ziert das Bildnis der Schauspielerin Truus van Aalten, bis 1933 eine der populärsten Darstellerinnen des deutschen Films im Rollenfach des drolligen Mädchens.

Badische Landesbibliothek: 124 C 14,1

Geschenk von Jutta Schüler, Karlsruhe

Salem Gold-Film-Bilder. Album 2.

Dresden: Salem-Cigarettenfabrik, 1932.

Sammelalbum mit 270 Fotos von deutschen und internationalen Filmlieblingen.

Die Filmbilderalben präsentieren auch viele Stars der UfA, die nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten Deutschland verlassen mussten. Hier aufgeschlagen: Seite 2 mit den Portraits von Conrad Veidt, der im April 1933 mit einer jüdischen Frau nach England floh, von Ernst Verebes, der 1933 in die USA emigrierte, von Gitta Alpar, die 1933 nach Ungarn, und von Dolly Haas, die 1936 nach England flüchtete. Enthalten sind auch Bilder von Fritz Grünbaum, der 1941 im KZ Dachau zu Tode kam, und von Otto Wallburg, der 1944 im KZ Auschwitz ermordet wurde. Neben diesen und vielen weiteren Verfolgten des NS-Regimes finden sich etliche Schauspieler, die es 1944 auf die „Gottbegnadetenliste“ von Joseph Goebbels schafften und unter besonderen Schutz gestellt wurden, beispielsweise auf Seite 3: Hans Albers. Als das Album erschien, wusste noch niemand, was kommen würde.

Badische Landesbibliothek: 124 C 14,2

Geschenk von Jutta Schüler, Karlsruhe

Oskar Kalbus:

Vom Werden deutscher Filmkunst.

Teil 1: Der stumme Film.

Altona-Bahrenfeld: Cigaretten-Bilderdienst, 1935.

Aus dem Ufa-Nibelungenfilm von Fritz Lang: Siegfried und Kriemhild. Farbtafel.

Mit 200 großformatigen und hochwertigen Schwarz-Weiß-Fotos aus dem Ufa-Filmarchiv und dem Archiv des Ross-Verlages wird in diesem Album die Geschichte des deutschen Stummfilms erzählt.

Am Anfang werden die technischen Voraussetzungen der um das Jahr 1900 neuen Kinematographie erklärt. Dann setzt in den 1910er Jahren der Stummfilm ein, mit Asta Nielsen, Henny Porten und Pola Negri als frühen Filmstars. Bis zum Ende der 1920er Jahre wird die Geschichte anhand unterschiedlicher Filmgenres dargestellt: vom Detektivfilm zum Kriminalfilm, vom „kranken“ Sitten- bzw. Aufklärungsfilm zum „gesunden“ Körperkulturfilm, vom Monumentalfilm, Historienfilm und Kostümfilm über den Märchenfilm, die Literaturverfilmung, den Operettenfilm bis hin zum Berg- und Expeditionsfilm. Auch der „Zeitfilm“ kommt vor, der die soziale Wirklichkeit der aus den Fugen geratenen Nachkriegsgesellschaft der 1920er Jahre beschreibt.

Die wichtigsten Filme werden kurz vorgestellt mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit des genuin deutschen Filmschaffens zu belegen. Eine Präferenz für den Avantgardefilm ist nicht festzustellen. Metropolis von Fritz Lang, Nosferatu von Friedrich Wilhelm Murnau oder Das Cabinet des Dr. Caligari von Robert Wiene werden als Meilensteine der Filmkunst genannt, aber es wird auch mitgeteilt, dass sie kein Kassenschlager wurden und das Publikum sie nicht mochte.

Aus dem Album erfährt der Leser zudem alles Wichtige über die Themen Drehbuch, Regie, Kulisse, Kameratechnik und Maskenbildnerei. Am Ende werden die Frauentypen vorgestellt, die im Stummfilm vorkommen: die Frau in Hosen, der Backfisch, die Naive, das Girl, das süße Mädel, der Vamp etc.

Das Album erschien 1935 und sein Autor Oskar Kalbus, seit kurzem Mitglied im Direktorium der Ufa, blickt auch aus diesem Jahr auf die Stummfilmzeit zurück. Es ist richtig, dass die deutsche Filmkunst ihren Aufschwung dem Ersten Weltkrieg verdankte, als keine ausländischen Filme mehr importiert wurden und sich der deutsche Film in der Isolation sehr gut entwickeln konnte. Andererseits endet Kalbus damit, dass der Film der Weimarer Republik den gesellschaftlichen Forderungen seiner Zeit nicht entsprochen und erst das Dritte Reich „nach einer imponierenden Säuberungsaktion der deutschen Filmindustrie und Filmkunst die endgültigen Richtlinien für den Film, seine Herstellung und Auswertung aufgestellt und damit seine Zukunft gesichert“ habe.

Badische Landesbibliothek: 124 F 710

Geschenk von Dr. Julia von Hiller, Karlsruhe

Oskar Kalbus:

Vom Werden deutscher Filmkunst.

Teil 2: Der Tonfilm.

Altona-Bahrenfeld: Cigaretten-Bilderdienst, 1935.

Der zweite Band des Zigarettenbilderalbums zur Geschichte des deutschen Films berichtet vom Tonfilm. In den Jahren 1929 bis 1934 sind ca. 500 deutsche Tonfilme für das Kino entstanden. Die „Meilensteine“ dieser neuen Gattung werden vorgestellt.

Eingangs wird in die Erfindung der neuen Technik eingeführt. 1929 erreichte das „Tonfilmbeben“, das seit 1926 Hollywood erschütterte, auch Deutschland. Und nach einer Reihe von Tonfilmen mit noch technischen Mängeln wurde Die Melodie des Herzens mit Willy Fritsch und Dita Parlo als erster komplett vertonter deutscher Spielfilm am 16. Dezember 1929 im Berliner Ufa-Palast uraufgeführt.

Berichtet wird auch von den Neuerungen, die die Tonfilmtechnik erforderte: schalldichte Filmateliers, neuartige Mikrofontechniken, Übertragungswagen – neben den Kameramann trat der Tonmeister. Interessant ist, dass man in den Anfängen des Tonfilms die Synchronisation in andere Sprachen als ungenügend empfand: etliche Filme wurden für den internationalen Markt in Deutsch, Englisch und Französisch gedreht, mit unterschiedlichen Schauspielern, zuweilen stark voneinander abweichenden Dialogen und zum Teil auch auf das Zielpublikum bezogenen inhaltlichen Varianten.

Vorgestellt werden die wichtigsten Tonfilm-Regisseure und ihre Werke, aber auch die wichtigsten Genres von der Tonfilmoperette über den Historien- und Kriminalfilm bis zum Kriegsfilm, der die Traumata der Ersten Weltkriegs verarbeitete. Auch ein Bezug zum Stummfilm wird hergestellt, denn viele der Stummfilmstoffe wurden im Tonfilm neuverfilmt und auch die Stars der Stummfilmära wie Asta Nielsen und Henny Porten schafften den Umstieg auf das neue Medium.

Ein Kapitel widmet sich dem Wechsel deutscher Filmschauspieler nach Hollywood. Davon, dass viele von ihnen nach der nationalsozialistischen Machtergreifung zwangsläufig dorthin umsiedelten, ist aber nicht die Rede. Dafür huldigen die letzten Kapitel der neuen Rolle des Filmschaffens im Dritten Reich und der „Säuberung“ der Filmindustrie von den sie bis dahin bestimmenden „rasse- und wesensfremden Elementen“. Der Film im „neuen Deutschland“ ist nunmehr völkisch, heroisch und „gesund“. Konsequent endet das Album folglich beim nationalsozialistischen Propagandafilm.

Die Farbtafel im Album zeigt Paula Wessely und Adolf Wohlbrück als tanzendes Paar in dem Tonfilm "Die Maskerade".

Badische Landesbibliothk: 124 F 710,2

Geschenk Julia von Hiller, Karlsruhe

Bunte Film Bilder.

Album 7: Rollen und ihre Besetzung.,

Dresden: Bulgaria Zigarettenfabrik, 1935.

Von Wolf Albach-Retty bis Ida Wüst verzeichnet das Album 172 Schauspieler und Schauspielerinnen des deutschen und internationalen Films, die in goldgerahmten, farbintensiven Porträts eingeklebt werden konnten. Im Vorwort werden die Besetzungsschwierigkeiten für die einzelnen Filmrollen dargestellt und der Sammler wird ermuntert, sich einmal selbst Gedanken zu machen:

"Es gäbe da einen Weg, der die Beschwernisse dieser Aufgabe ausschließt und nur das Interessante und Angenehme erleben läßt: wem würde es nicht Vergnügen bereiten, sich an Hand der eingeklebten Albumbilder bei der Lektüre eines Buches zu überlegen, welchen Künstler und welche Künstlerin man für diese und jede Romanfigur einsetzen könnte, wem würde es nicht Spaß machen, seine Lieblingsdarsteller mit den Helden des Buches zu identifizieren? Hier hätte man keine ‚Besetzungsschwierigkeiten‛ wie sie die Wirklichkeit kennt, hier könnte man nach Herzenslust schalten und walten, ohne mit Unvorhergesehenheiten rechnen zu müssen - ja, bei der ‚Darsteller-Kartothek‛ dieses Albums ist die ‚Rollenbesetzung‛ eine ungetrübte Freude, die sich jeder Buch-, Film- und Zigarettenliebhaber leisten kann."

Badische Landesbibliothek: 125 F 298

Geschenk von Beate Eckert, Schwaigern

Nicht digitalisiert

Das doppelte Lottchen.

Nach dem gleichnamigen Film von Erich Kästner.

Hamburg: Holsteinisches Margarinewerk Elbgau Hahne, von Storch & Co., [1953].

Sammelalbum mit 96 Fotos und Illustrationen.

Badische Landesbibliothek: 124 F 130

Aus Urheberrechtsgründen nicht digitalisiert.

Pünktchen und Anton.

Nach dem gleichnamigen Film von Erich Kästner.

Hamburg: Holsteinisches Margarinewerk Elbgau Hahne, von Storch & Co., [1954].

Achten Sie auf Seite 13! Hier ist Margarine-Werbung in Erich Kästners Geschichte hineingemogelt, auf dem Heimweg von der Schule nämlich macht Pünktchen halt:

Ohne Übergang fragt sie plötzlich: „Hast du mir heute Sammelbilder mitgebracht?“ „Ja, natürlich“, erklärt Anton, „Ei-Nussa-Bilder.“ „Au fein!“ sagt Pünktchen begeistert. Denn Margarinebilder bekommt sie zuhause nicht. Die sammelt Berta, die Köchin, für ihren Neffen.

Badische Landesbibliothek: 124 F 129

Aus Urheberrechtsgründen nicht digitalisiert.

Vater braucht eine Frau. Kinder suchen eine neue Mutti.

Nach dem gleichnamigen Film von Christian Bock und Herbert Reinecker.

Hamburg: Holsteinisches Margarinewerk Elbgau Hahne, von Storch & Co., [1953].

Vier Kinder suchen sich per Stellenanzeige eine neue Mutter und für ihren Vater eine neue Frau. Die Filmkomödie aus dem Jahr 1952 ist im Hinblick auf das darin vermittelte Frauenbild nur noch schwer erträglich. Immerhin hat die Suche der Kinder aber Erfolg.

Badische Landesbibliothek: 124 F 131

Aus Urheberrechtsgründen nicht digitalisiert.

Elbgau-Stundenplan:

Das doppelte Lottchen. [1953].

Auch die Elbgau-Margarinefabrik nutzte das Medium Stundenplan, um auf dessen Rückseite die Werbung für ihre Sammelbildalben mit Abstreichlisten der Seriennummern unterzubringen. Dazu mussten die Mütter der sammelnden Kinder allerdings Ei-Nussa oder Nussella auf die Schulbrote schmieren.

Badische Landesbibliothek: 120 H 9002

Elbgau-Stundenplan:

Vater braucht eine Frau. [1953].

Badische Landesbibliothek: 120 H 9003

Heidi.

Nach dem gleichnamigen Film und Roman von Johanna Spyri.

Hrsg. durch Edeka Werbedienst.

Hamburg [1953].

Auch Edeka warb mit Sammelbildern zu einem Kinderbuch-Klassiker, nämlich zu Heidi von Johanna Spyri, für die feine Eigelb-Margarine Edeka Sonne und für die reine Pflanzenmargarine Edeka Nuss.

Der Schweizer Verfilmung von 1952 als Heimatfilm mit blaugezackten Bergsäumen, idyllischen Tälern, grünen Tannen, pittoresken Alphütten und gluckernden Bergbächen war das Publikumsinteresse sicher. Die Regie führte Luigi Comencini. Die Titelrolle des Waisenmädchens Heidi spielte Elsbeth Sigmund, die Rolle der gelähmten Klara Sesemann spielte Isa Günther. Auch Willy Birgel und Theo Lingen spielten mit. Der Film war sehr erfolgreich, hatte 17 Wochen Laufzeit in der Schweiz, 600.000 Kinobesucher in Deutschland und wurde synchronisiert auch in den USA gezeigt. Auf der Biennale in Venedig erhielt er die Auszeichnung als bester Jugendfilm. Er gilt bis heute als beste filmische Umsetzung des Heidi-Romans.

Das Album erzählt den Film als Fotoroman nach, stellt die Schauspieler vor und fügt zusätzliche Illustrationen bei. Einzukleben waren nur noch die 84 großformatigen Fotos. Dazu mussten die Mütter der sammelnden Kinder allerdings Edeka-Margarine auf die Schulbrote schmieren.

Badische Landesbibliothek: 125 F 301

Geschenk von Isolde Rüsterholz, Karlsruhe

Nicht digitalisiert.

Literatur speziell zu den Filmbildern

- Dorle Weyers: Eroberte Länder – kultivierte Fremde. In: Dorle Weyers, Christoph Köck: Die Eroberung der Welt. Sammelbilder vermitteln Zeitbilder. Detmold: Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Westfälisches Freilichtmuseum Detmold, 1992. (Schriften des LWL-Freilichtmuseums Detmold, Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde / Westfälisches Freilichtmuseum. 9). S. 118–143: Menschenbilder – Frauenbilder – Männerbilder.

121 B 338 - Patrick Rössler: Filmfieber. Deutsche Kinopublizistik 1917–1937. Erfurt: Universität Erfurt, 2017. Insbesondere S. 292–295.

119 B 1546 - Judith Blume: Wissen und Konsum. Eine Geschichte des Sammelbildalbums 1860–1952. Göttingen: Wallstein Verlag, 2019. S. 164–222: BULGARIA: Masse, Serie und Symmetrie – Das Album als Katalog. Insbesondere S. 198–222 zu den Filmalben.

119 B 1548

Zu den Zigarettenbilderalben

- Michael Weisser: Cigaretten-Reclame. Über die Kunst blauen Dunst zu verkaufen. Die Geschichte der Zigarette, ihrer Industrie und ihrer Werbung, von 1860 bis 1930.

Münster: Coppenrath 1980. Insbesondere S. 93f.

82 B 1748

Neuausgabe: Bassum: Doell, 2002. Insbesondere S. 93f.

102 B 1739 - Hiram Kümper: Nichts als blauer Dunst? Zigarettensammelbilder als Medien historischer Sinnbildung – quellenkundliche Skizzen zu einem bislang ungehobenen Schatz. In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 59 (2008), S. 492–508.

ZA 1862 - Hiram Kümper: Bevor Panini kam: Zigarettensammelbilder und das kollektive Bildgedächtnis des 20. Jahrhunderts. In: Tabak und Gesellschaft. Vom braunen Gold zum sozialen Stigma. Hrsg. von Frank Jacob und Gerrit Dworok. Baden-Baden: Nomos, 2015. S. 347–374.

115 A 8434

Zur Online-Publikation - Judith Blume: Wissen und Konsum. Eine Geschichte des Sammelbildalbums 1860–1952. Göttingen: Wallstein Verlag, 2019. S. 164-222: BULGARIA: Masse, Serie und Symmetrie – Das Album als Katalog; S. 223–304: REEMTSMA: Nähe, Intimität und Nachbarschaft – Album und Unmittelbarkeit.

119 B 1548 - Julia Hiller von Gaertringen: Hochwertige Tabake in vollendeter Mischung. Von Anfang und Ende der Zigarettenwerbung: Sammelalben aus Baden-Baden. In: Badische Heimat 101 (2021), H. 2, S. 175–183.

https://doi.org/10.57962/regionalia-22361

Als BLBlog vom 12.10.2021: https://doi.org/10.58019/05BC-6A89

Text: Dr. Julia Freifrau Hiller von Gaertringen

© Badische Landesbibliothek 2025