Heimat – Vom Rhein an den Bodensee

Der schnelle Erfolg der Liebigbilder veranlasste andere Firmen, die Idee zu kopieren. Zunächst waren das vor allem Kolonialwaren-Firmen, die Kaffee, Tabak, Kakao etc. verkauften. Viele von ihnen ließen sich durch Großdruckereien beliefern, die ihren Kunden Bilderserien aus einem den Liebigbildern ähnlichen Themenspektrum anboten und diese dann auf Bestellung mit speziellem Firmenaufdruck produzierten. Meistens blieb das ein kurzlebiges Engagement auf dem Bildermarkt.

Ganz anders die Firma Stollwerck in Köln. Sie erzeugte ein gesteigertes Prestige für ihre Schokolade aus dem Kunstcharakter ihrer Produktbeilagen. Dazu beauftragte sie namhafte zeitgenössische Künstler mit der Gestaltung eigener Serien oder schrieb Künstlerwettbewerbe aus. Ihre Bilder im Format 4,9 x 9,3 cm lagen den Schokoladentäfelchen bei, die man seit 1887 an den Bahnhöfen aus Automaten ziehen konnte. 1893 waren bereits 15.000 solche Automaten aufgestellt. Auch Stollwerck startete mit Lithographien, stieg aber 1900 auf den günstigeren Dreifarbendruck um. Der Schokoladekäufer brachte sich in den Besitz einer Originalgraphik von Max Liebermann, Heinrich Vogeler oder Otto Modersohn und hatte damit Anteil an der künstlerischen Avantgarde seiner Zeit. Kunst und Schokolade veredelten sich gegenseitig, beides dient der „Geschmacksbildung“. In den Jahren 1897 bis 1915 brachte Stollwerck 16 Sammelalben mit 595 Künstler-Serien heraus und produzierte ca. 50 Millionen Sammelbilder pro Jahr. Mit Krieg und Inflation kam das Geschäft zum Erliegen und wurde erst in den 1930er wieder aufgenommen.

Heimat ist ein zentrales Motiv der Sammelbilder. Es wurde von allen Firmen auf die ein oder andere Weise bedient. Gezeigt wird immer das Heile und Schöne, das Alte und Romantische, das Vertraute und Beliebte. In den ersten Jahren, nach Gründung des Deutschen Reiches, vergewisserte man sich über Heimat als Ort der gemeinsamen Geschichte noch neu. Später bekam das Thema einen mehr folkloristischen, dann einen ideologischen Anstrich, nach dem Zweiten Weltkrieg auch den der Trauer über Verluste.

Rhein und Bodensee waren auch Sujet der Firma Werner & Mertz, die seit 1901 in Mainz Erdal-Schuhcreme und Kwak-Bohnerwachs produzierte. Sie erklärte ihre Sammelbilderproduktion zwischen 1927 und 1938 vor allem als Engagement für eine wirksame Wissensvermittlung. Ihre Bilder gab sie allen Schuhcreme-Erzeugnissen in Dosen, Gläsern, Flaschen und Tuben sowie allen Bohnerwachs-Packungen bei. Der Kunde erhielt je nach Packungsgröße ein oder mehrere Bilder mit Einlösungsabschnitt. Für 100 Punkte gab es ein Sammelalbum, für 180 Punkte ein Doppelalbum. Man konnte aber auch für 40 Punkte eine „gute Glanz-Wichsbürste“ für 100 Punkte eine Mundharmonika, für 120 Punkte eine Puppe oder für 600 Punkte einen Fußball einlösen.

Der Rhein von Bingen bis Coblenz.

Panorama aus der Vogelschau mit Ansichten von anliegenden Ortschaften und Burgen.

[Antwerpen]: Liebig's Company, [1901].

Arnhold/Spielhagen Nr. 508.

Aus den sechs Liebigbildern ergibt sich eine Rheinlaufkarte für den Abschnitt von Bingen bis Koblenz.

Badische Landesbibliothek: 121 F 226 R

Von den Ufern des Rheins.

[Antwerpen]: Liebig's Company, [1902].

Arnhold/Spielhagen Nr. 519.

Der „deutscheste aller Flüsse“ war zu allen Zeiten ein „Schicksalsfluss“. Von den Germanen über Karl den Großen und die Kreuzzüge bis zu Ludwig XIV., General Blücher und dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 bot er Motive für ein hehres deutsches Geschichtsbild.

Badische Landesbibliothek: 121 F 226 R

Stollwerck-Serie 177:

Aus dem Schwarzwalde.

Farbautotypien.

Druckerei: Büxenstein, Berlin.

Köln: Gebr. Stollwerck A.G., [1898].

Für Stollwerck’s Sammel-Album No. 4.

Für Stollwerck in Köln arbeitete auch Gustav Kampmann (1859–1917), Karlsruher Landschaftsmaler und Grafiker und Gründungsmitglied des Karlsruher Künstlerbundes. Seine Schwarzwaldserie

- Schloss Baden

- Schwarzwälder Bauernhof

- Allerheiligen

- Der Feld-See

- Die Hornisgrinde (hier abgebildet)

- Hohen-Twiel

ist dezidiert als Kunstprodukt erstellt und entspricht nicht den üblichen Erwartungen an leicht eingängige Landschaftsbilder. Der Künstler ist nicht genannt.

Badische Landesbibliothek: 120 H 2000 R

Stollwerck-Serie 324:

Schwarzwald.

[Köln]: Gebr. Stollwerck A.G., 1904.

Für Stollwerck’s Sammel-Album No. 7: Aus Deutschlands Gauen.

Die 36 Bilderserien des Albums Aus Deutschlands Gauen geben Farbfotos wieder, die Adolf Miethe als Pionier der Farbfotografie 1904 im Auftrag des Kölner Schokoladeproduzenten Ludwig Stollwerck angefertigt hatte. Die Schwarzwaldserie zeigt

- Heidelberg, Schlossruine

- Titisee mit Feldberg

- Schwarzwald, Allerheiligen

- Todtmoos

- St. Blasien (hier abgebildet)

- Freiburg

Das Album war das erste in Deutschland veröffentlichte Buch, das durchgehend mit Farbfotos nach dem von Miethe entwickelten System illustriert war. Die Reproduktion der Fotos erfolgte mit der Technik der Farbautotypie. Heute haben die ortsgeschichtlichen Bildzeugnisse zudem auch einen hohen dokumentarischen Wert.

Badische Landesbibliothek: 120 H 2001 R

Der Deutsche Rhein. Album Nr. 1.

Texte: Paul Georg Münch.

Köln, Berlin: Gebrüder Stollwerck A.-G., [1930].

Erstes Album der Neuen Folge von Stollwerck-Sammelbildern im Automatenformat. Mit 180 Bildern in 30 Serien reicht das Album nicht an den früheren künstlerischen Anspruch heran. Titel und Vorwort stellen klar, dass der Rhein in diesem Album einem ideologisierten Deutschtum dienstbar gemacht wird.

Badische Landesbibliothek: 119 C 42 R

Erdal-Kwak-Serie Die schöne deutsche Heimat.

Serie Nr. 31: Rhein I (Oberrhein).

Mainz: Werner & Mertz Aktiengesellschaft, [1927].

In sechs ihrer insgesamt 134 Serien gab die Firma Werner & Mertz 1927/28 Bilder zum Rhein heraus. Die Serien 31 und 38 illustrierten den Oberrhein, die Serien 44 und 48 den Mittelrhein. Aus der Serie 31 zu sehen:

3. Konstanz

4. Insel Reichenau (hier abgebildet)

5. Rheinfall von Schaffhausen

Badische Landesbibliothek: 120 H 2002 R

Erdal-Kwak-Serie Die schöne deutsche Heimat.

Serie Nr. 38: Rhein II (Oberrhein).

Mainz: Werner & Mertz Aktiengesellschaft, [1928].

Aus der Serie 38 zu sehen:

1. Säckingen

2. Breisach

3. Straßburg

4. Karlsruhe (hier abgebildet)

5. Bruchsal

Badische Landesbibliothek: 120 H 2003 R

Erdal-Frösche.

Mainz: Erdal Rex, 1995.

Bildmarke der Firma Werner & Mertz ist der Erdal-Frosch. In den Jahren 1995 bis 2000 gab die Firma eine Serie von 28 Plastikfiguren als Werbemittel heraus, die längst auch wieder Sammelgegenstände wurden.

Sie startete mit den Badefröschen

- Luftmatratze

- Badetuch

- Buch

und den Kindergeburtstagsfröschen

- Akkordeon

- Paket

- Torte

- Blumenstrauß

Palmin-Post-Serie 55:

Der Schwarzwald.

Aus: Palmin-Post. Sammelfroher Jugend zur Freud und Lehr.

Hamburg: H. Schlinck & Co., [1930].

In den Jahren 1927 bis 1932 ließ die Firma Schlinck in Hamburg die Palmin-Post-Sammelalben mit insgesamt 200 Bilderserien erscheinen. Die Serie 55 aus dem Jahr 1930 versuchte, in sechs Bildern das Typische des Schwarzwalds zu erfassen.

Badische Landesbibliothek: ZB 17044, 53/104

Deutsche Heimat. Eine Sammlung von Bildern, die von deutscher Geschichte und wirtschaftlicher Stärke des deutschen Volkes Zeugnis ablegen sollen.

Den Liebhabern unserer Fabrikate gewidmet.

Berlin: Cigaretten-Fabrik Garbáty, [1928].

In 24 Bildfolgen führte auch die Zigarettenfirma Garbáty ihren Kunden die deutsche Heimat vor und beteiligte sich damit an der Normierung dessen, was „typisch“ deutsch und repräsentativ für Deutschland sein sollte – Landschaften und Kolonien, Trachten und Märchen, Handelsschiffe, Kriegsschiffe und andere Verkehrsmittel, Dichter und Musiker, Baukunst und Burgen, Landwirtschaft und Industrie, Tiere und Bäume, Bauernhäuser und Nationaldenkmäler und anderes mehr. In der bunten Auswahl ist das kulturgeschichtliche Bilderbuch so etwas wie eine auf Deutschland verkürzte Form des enzyklopädischen Spektrums der Liebigbilder. Hier abgebildet: Kleines Schwarzwaldhaus.

Die Berliner Zigarettenfabrik Garbáty war ein jüdisches Unternehmen, das seit 1881 bestand, 1938 enteignet wurde und später als VEB Garbáty bis zum Ende der DDR noch weiterproduzierte. Bekannte Marken der Firma waren Kurmark und Königin von Saba.

Der Einband imitiert mit seiner Prägung auf dunkelbraun bezogenem Karton Krokodilleder und unterstreicht damit die hohe Wertigkeit des Albums.

Badische Landesbibliothek: 124 F 140

Geschenk von Sabine Dehn, Karlsruhe

Deutsche Volkstrachten.

Eine Sammlung deutscher Trachtenbilder.

Hrsg.: G. Zuban Zigarettenfabrik Aktiengesellschaft, München.

München: Zuban-Zigarettenfabrik, 1930.

Die Zuban Zigarettenfabrik in München beschäftigte Ende der 1920er Jahre ca. 3.000 Mitarbeiter. Im Zuge der Konzentration und Monopolbildung der Zigarettenindustrie wurde sie 1928 von dem Kölner Unternehmen Haus Neuerburg übernommen. Die beiden Firmen gaben ein gleiches Album zu den deutschen Volkstrachten heraus, das sich nur in der Aufmachung des Einbandes unterschied.

Das Vorwort stellt klar, dass es sich bei der bäuerlichen Tracht um ein verschwindendes Kulturgut handelt, das man in Bildern noch festhalten sollte, bevor es ganz verloren ist. Geboten wird ein „Querschnitt durch die Gesamtheit deutscher Volkstracht“ in 198 Bildern, jeweils sechs Bilder zu einem Landstrich in 33 Serien.

Badische Landesbibliothek: 125 F 304

Geschenk von Joachim Hornuff, Karlsruhe

Hinaus in die Ferne!

Hrsg.: Cigarettenfabrik Monopol, Dresden.

[Dresden], [1933].

Zigarettenbilderalbum für 351 Bilder in 18 Serien zu verschiedenen deutschen Reisezielen, u.a. zu Schwarzwald und Rhein. Hier abgebildet: Schauinslandbahn.

Herausgeber war die Monopol Zigarettenfabrik in Dresden, wo sich die Zigarettenindustrie konzentriert hatte. Sie bestand dort seit 1895. Die jüdischen Besitzer wurden 1934 enteignet und emigrierten in die USA. 1945 wurde der Betrieb vollständig zerstört, die Zigarettenproduktion als Volkseigener Betrieb aber schon bald wiederaufgenommen und erst 1957 endgültig eingestellt.

Die Schwarz-Weiß-Fotografien als Sammelbilder lagen den Zigarettenpackungen der Marken Sachsengold und Zirzi bei.

Badische Landesbibliothek: 120 F 694 R

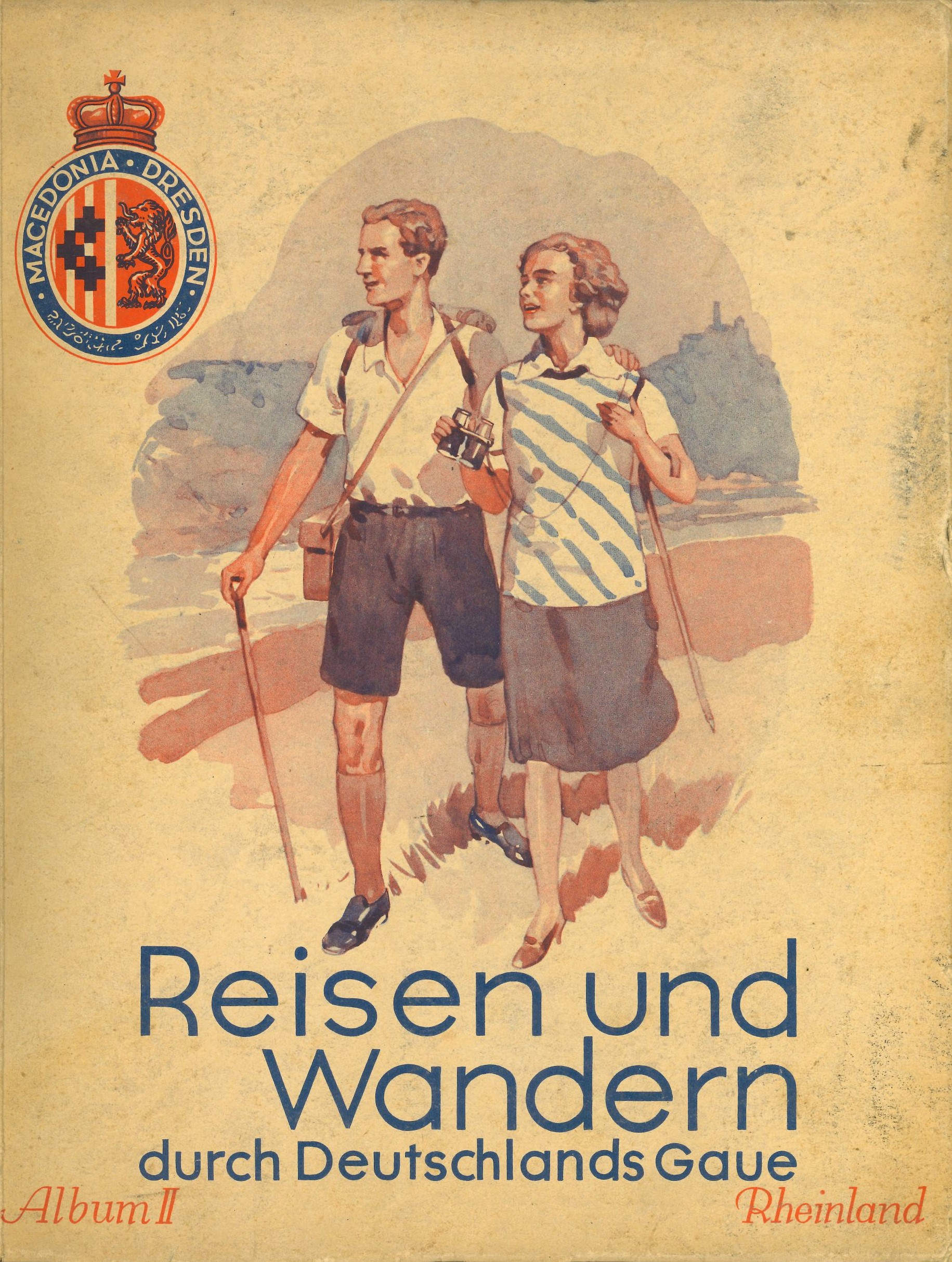

Reisen und Wandern durch Deutschlands Gaue.

Album II: Rheinland.

Hrsg.: Macedonia Cigaretten Comp. GmbH, Dresden.

[Dresden], [1933].

"Keine Stromlandschaft der Welt ist so besucht und geschätzt wie die des deutschen Rheins zwischen Mainz und Köln." Mit 150 Schwarz-Weiß-Fotografien ausgestattet ist auch dieses Album der Dresdener Zigarettenfabrik Macedonia, die nach der Enteignung 1946 noch bis 1959 als VEB Zigarettenfabrik Macedonia ihren Namen behielt.

Die kleinformatigen Sammelbilder zeigen Panorama-Ansichten, Burgen, Kirchen, Schlösser etc., der Text beschreibt Landschaft und Sehenswürdigkeiten dieses Rheinabschnitts. Den Zweck des Albums veranschaulicht das Aquarell auf seinem Vorderdeckel: Es zeigt ein junges Paar mit Wanderstöcken, Rucksack und Fotoapparat, das sich die schöne Rheinlandschaft wandernd erschließt.

Zwei weitere Alben der kleinen Serie waren dem Harz und dem Spreewald als Reiseziel gewidmet.

Badische Landesbibliothek: 125 F 541,2

Geschenk von Elke Schwang, Ludwigshafen

Zum Digitalisat

Acht Wanderungen durch deutsche Gaue. Frühlingsfahrten.

Hrsg.: Peter Cremer Standard-, Seifen- und Glyzerinwerke.

Düsseldorf-Heerdt: Peter Cremer Standard-, Seifen- und Glyzerinwerke, 1939.

Im Jahr 1922 baute der Unternehmer Peter Cremer auf dem Gelände eines gesprengten Hochofens in Düsseldorf-Heerdt eine Seifenpulverfabrik, die 1924 um eine Kernseifenfabrik erweitert wurde. Das Unternehmen existierte bis 2004. Es gab drei Sammelalben heraus: eines zur Olympiade 1936 und zwei zu Reisezielen in Deutschland. Nach den Acht Wanderungen durch deutsche Gaue entstand 1941 noch Vom Fels zum Meer: 12 Fahrten durch Großdeutschland.

Reiseziele dieses Albums sind neben den Alpen, dem Rhein, der Donau etc. auch der Schwarzwald und der Bodensee. Dabei handelt es sich um ganz konkrete Tourenvorschläge, die sich zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewältigen ließen. Eingeklebt werden konnten Schwarz-Weiß-Fotografien und Aquarelle der bereisten Gegenden. Hier abgebildet: Der Rhein fließt in den Bodensee.

Badische Landesbibliothek: 120 F 692 R

Albert Krautheimer:

Reise zu Gottes schönen Häusern.

Karlsruhe: Badenia, 1940.

Albert Karl Krautheimer (1905–1966) war katholischer Priester, zugleich Schriftsteller und Redakteur des Konradsblattes, der Bistumszeitung des Erzbistums Freiburg. Im Jahr 1940 gab er eine Reisebeschreibung zu 18 Kirchen heraus, die ihn von Überlingen über Konstanz, Säckingen, Breisach und Freiburg rheinaufwärts bis Köln und dann nach Quedlinburg und Magdeburg geführt hatte, von wo er über Stationen in Süddeutschland an den Bodensee zurückkehrte.

In das Heft sind Farbabbildungen der besuchten Kirchen eingeklebt, deren Künstler nicht genannt wird. Möglicherweise sammelte man diese Bilder als Leser des Konradsblatts.

Hier abgebildet: Kirche St. Stephan in Karlsruhe.

Badische Landesbibliothek: O 60 A 119 und 123 H 841

Aus Urheberrechtsgründen nicht digitalisiert.

Das schöne Deutschland.

Hrsg.: Fritz Homann AG, Margarinewerke.

Dissen am Teutoburger Wald: Homann, 1952.

„Wir sind arm geworden nach diesem Kriege. Nicht allen ist es vergönnt, sich die Schönheit Deutschlands selbst zu erreisen und zu erwandern. Umso willkommener wird uns dieses Album sein. Es wird uns bei emsiger Sammeltätigkeit an stillen Feierabendstunden helfen, mit empfänglichem Auge kennenzulernen und im aufgeschlossenen Herzen zu besitzen: das schöne Deutschland!“

In den 1950er Jahren waren es vor allem die Margarinefirmen, die sich mit Sammelbilderalben einen Absatzmarkt erschlossen. Sie setzten auf den Quengelfaktor und bahnten durch direkte Ansprache der Kinder den Weg ihrer Produkte in die Einkaufskörbe der Mütter.

Auch die Firma Homann in Dissen am Teutoburger Wald, Produzentin von Margarine, Kokosfett und Mayonnaise, musste da mithalten. 1952 gab sie dieses Album mit 200 Bildern deutscher Sehenswürdigkeiten heraus. Unter demselben Titel und mit derselben Anzahl Bilder hatte sie schon zwanzig Jahre zuvor ein gleichartiges Sammelalbum herausgebracht.

Die Bilder sind nach zwanzig Motivreihen geordnet: Landschaften, Flüsse, Berge, Seen, Inseln und dann die Kulturbauten von Häfen, Rathäusern und Universitäten über Burgen, Schlösser und Kirchen hin zu Bädern, Brunnen und Brücken. Damit umgeht das Album in der Nachkriegszeit auch die Frage, wo genau eigentlich Deutschland (noch) liegt. Die Auswahl der Motive lässt aber keinen Zweifel daran, dass auch Pommern und Masuren, Schlesien, Ost-und Westpreußen als zugehörig betrachtet werden. Das Vorwort spricht auch die Heimatvertriebenen direkt an.

Hier: Strandkörbe auf Norderney.

Badische Landesbibliothek: 125 F 297

Geschenk von Petra Fröhlich, Göppingen

Literatur speziell zu den Stollwerck-Bildern

- Erich Wasem: Sammelbilder / Stollwerckbilder. In: Christa Pieske: Das ABC des Luxuspapiers. Herstellung, Verarbeitung und Gebrauch 1860–1930. Berlin: Reimer, 1984. S. 236f.

85 A 4546 - Martin Spantig: Kunst und Konsum. Die Stollwerck-Künstler-Sammelbilder der Jahre 1897–1915. Köln: Matthes & Seitz, 1997.

Nicht im BLB-Bestand - Detlef Lorenz: Reklamekunst um 1900. Künstlerlexikon für Sammelbilder. Berlin: Reimer, 2000. Insbesondere S. 18–27, 51–53, 207–221.

115 A 12149 - Henning Schweer: Popularisierung und Zirkulation von Wissen, Wissenschaft und Technik in visuellen Massenmedien. Eine grundlegende historische Studie am Beispiel der Sammelbilder der Liebig Company und der Stollwerck AG. Diss. Univ. Hamburg 2010.

Zur Online-Publikation

Literatur speziell zu den Erdal-Kwak-Bildern

- Wolfgang Heck: 100 Jahre Erdal, 1901–2001. Markenqualität im Zeichen des Frosches. Mainz: Werner & Mertz GmbH, 2001.

Nicht im BLB-Bestand

Literatur speziell zum Thema Heimat auf Sammelbildern

- Christoph Köck: Die Vereinnahmung der Nation. In: Dorle Weyers, Christoph Köck: Die Eroberung der Welt. Sammelbilder vermitteln Zeitbilder. Detmold: Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Westfälisches Freilichtmuseum Detmold, 1992. (Schriften des LWL-Freilichtmuseums Detmold, Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde / Westfälisches Freilichtmuseum. 9). S. 98–117.

121 B 338

Text: Dr. Julia Freifrau Hiller von Gaertringen

© Badische Landesbibliothek 2025