Freiheit auf Zeit

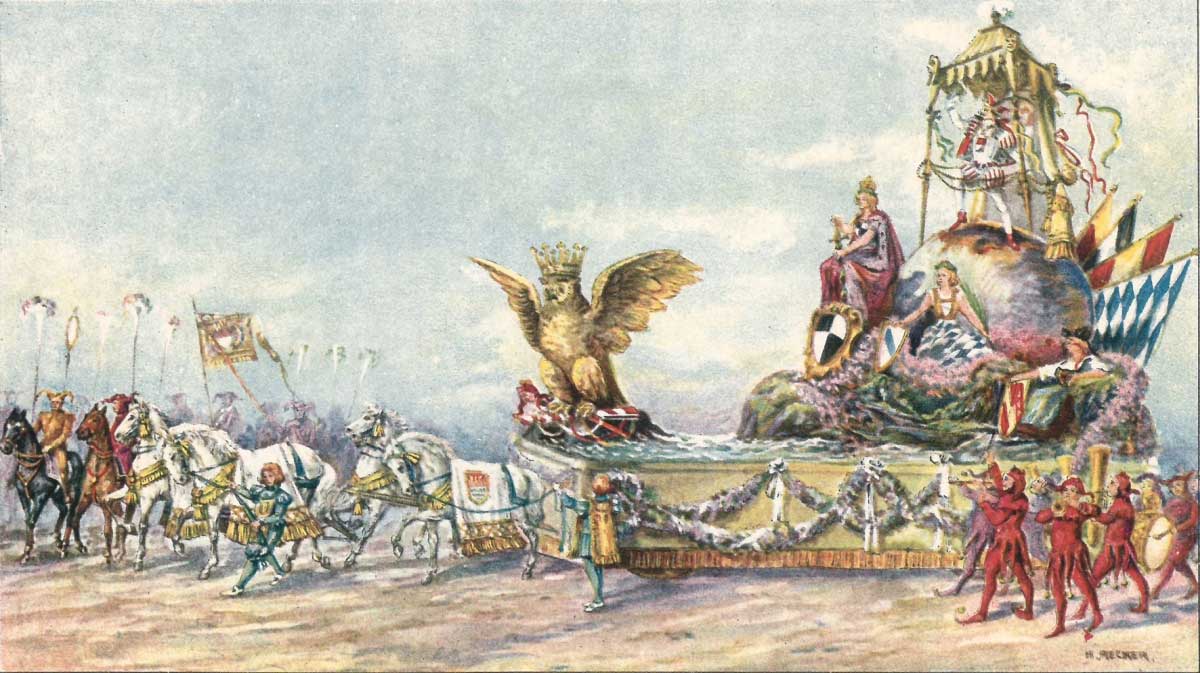

Prinz Karneval auf dem Triumphwagen, begleitet von musizierenden Narren. Carl Wirts: Der Kölner Rosenmontagszug 1914.

„Das Römische Karneval ist ein Fest, das dem Volke eigentlich nicht gegeben wird, sondern das sich das Volk selbst gibt.“ - Johann Wolfgang von Goethe

Bis heute gilt die Fastnacht als Spielwiese der Narren. Ursprünglich war sie das Gegenstück zur darauffolgenden vierzigtägigen Fastenzeit vor Ostern und wurde als Teufelsfest betrachtet, bei dem kurzzeitig alle Regeln außer Kraft gesetzt wurden. Neben Teufelsfiguren fand hier daher auch der Narr als Regelbrecher schlechthin seinen Platz.

Die fastnächtlichen Regelwidrigkeiten sorgten oft für Konflikte mit der Obrigkeit, die das revolutionäre Potential, insbesondere das Versteckspiel der Maskerade, mit Unbehagen sah. Napoleon unterband daher in den von ihm besetzten Gebieten das Fastnachtstreiben. Davon betroffen war nicht nur Rom, dessen Karneval Johann Wolfgang von Goethe noch 1789 geschildert hatte, sondern auch Köln. Dort versuchte man 1823 erfolgreich, die Fastnacht im romantisch-bürgerlichen Sinne zu reformieren. Der Aspekt der Freude rückte in den Vordergrund: Der Narr wurde vom sündhaften Regelbrecher zur lustigen Person, die Herrschaft von Prinz Karneval stand unter dem Motto „Allen wohl und keinem weh“. Der rheinische Karneval breitete sich in ganz Deutschland aus, bis um 1900 der Südwesten mit der „alemannischen Fasnet“ wieder zu älteren Traditionen zurückkehrte.

Der Fastnachtsnarr bei Sebastian Brant

Sebastian Brant hat den Fastnachtsnarren in seiner Erstausgabe 1494 offenbar vergessen, weshalb es auch

keinen Holzschnitt dazu gab. Erst in der Ausgabe von 1495 wird ihm ein eigenes Kapitel gewidmet. Aus diesem Grund griff man bei der Gestaltung der Ausgabe der Predigten zum Thema Narrenschiff von Johannes Geiler von Kaysersberg auf das Motiv des Tanznarren zurück. Narren und Närrinnen umtanzen hier das goldene Kalb.

Manfred Lemmer (Hrsg.): Die Holzschnitte zu Sebastian Brants „Narrenschiff“

Frankfurt am Main, Leipzig: Insel, 1964

Badische Landesbibliothek, 94 A 7230

Fastnacht-Narr

Steht bei den frühen Predigern wie Johannes Geiler von Kaysersberg noch die Vorstellung im Vordergrund, dass der frevelhafte Fastnachtsnarr durch seine Maskierung sich selbst als Ebenbild Gottes verschandelt, so tritt bei den barocken Autoren die Ungebührlichkeit des Verhaltens in den Vordergrund. Nach wie vor ist der Fastnachtsnarr jedoch der Hölle verfallen.

Albert Joseph Conlin: Der Christliche Welt-Weise Beweinent die Thorheit, Band 3

Augsburg: Walder, 1708

Badische Landesbibliothek, 80 A 8912 RH

Narrenschiff: Die Schembart-Hölle von 1539

Der Nürnberger Schembartlauf gilt als ältester organisierter Fastnachtsumzug. Aus einem Zunfttanz 1449 entstanden, wurde ab 1470 unter Mitwirkung der Patrizier auch ein großer Motivwagen, Hölle genannt, mitgeführt. 1539 wurde der protestantische Prediger Andreas Osiander, der zuvor gegen die Fastnacht gepredigt hatte, inmitten von Höllendämonen auf einem Narrenschiff gezeigt. Seine Proteste hatten zur Folge, dass die Schembartläufe vom Stadtrat unterbunden wurden.

Carl Drescher (Hrsg.): Das Nürnbergische Schönbartbuch

Weimar: Gesellschaft der Bibliophilen, 1908

(Faksimile der Handschrift Hamburg SUB, cod. 55b)

Badische Landesbibliothek, 66 B 113

Pulcinellenkönig

Zwischen Faszination und Befremden schwankte Goethe, als er 1788 dem römischen Karneval beiwohnte. Nicht zuletzt die Freude an der Travestie fällt ihm ins Auge: Die Männer verkleiden sich als Frauen, die Frauen als Männer beziehungsweise Pulcinell. - Pulcinella war eine Figur aus der Commedia dell’Arte, dem Stegreiftheater italienischer Jahrmärkte, dessen Figuren auf bestimmte Eigenschaften festgelegt waren. Er repräsentiert den kleinen Mann, der sich mit Witz und List durchs Leben schlägt.

Johann Wolfgang von Goethe: Das Römische Carneval

Leipzig: Insel, 1905 [Reprint der Ausgabe von 1789]

Badische Landesbibliothek, 115 B 3371

Simpel Augustus

Die seit 1823 von Köln ausgehende Verbürgerlichung und Organisation des Karnevals erreichte in den 1840er-Jahren auch Karlsruhe. Neben ersten Umzügen und Vereinen entstanden auch Fastnachtszeitungen wie der Narren-Spiegel, welcher der Gesellschaft den Spiegel vorhalten wollte. Die Narrenfreiheit hatte durchaus Zensur zu fürchten: Die Karikatur „Simpel Augustus“, die auf das Kaisertum des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation Bezug nahm, wurde als monarchiefeindlich eingestuft, die Drucker zu einer Geldstrafe verurteilt.

Karlsruher Tagblatt, Narren-Spiegel 1843

Badische Landesbibliothek, OZB 970

Zum Digitalisat

Jetzt komm‘ ich!

Wie auch im reformierten rheinischen Karneval werden in Karlsruhe Griesgram, Neidhard und Muckertum als Gegner des Karnevals präsentiert, worunter die Spaßverderber, Missgelaunten und Spießer zu verstehen sind. Hier bricht der Narr in das „häusliche Glück“ einer Bürgerfamilie ein, um ihr den Spiegel vorzuhalten, den er in der erhobenen Hand schwingt. Auch die Symbolik des Spiegels hat sich also gewandelt. Er steht nicht mehr für Selbstbezogenheit, sondern für Narrenweisheit.

Neuer historischer Narrenkalender für den Burger und Landmann, Nr. 3 und 4

Karlsruhe: Malsch & Vogel, 1846

Badische Landesbibliothek, Ze 005 00, BEI

Zum Digitalisat

Narrenflucht

In den Fastnachtszeitungen wie „Geöffnetes Narrenturney“ wurden Protokolle der Narrensitzungen, Umzugsprogramme, Büttenreden und Witzgeschichten veröffentlicht, die die Karlsruher Gesellschaft karikierten. Die politischen Ereignisse von Vormärz und Revolution 1848/49 prägten jedoch auch das Verhältnis von Fastnacht und Obrigkeit. Die finanzielle Förderung der Fastnachtsaktivitäten durch Stadtverwaltung und Großherzog wurde bereits 1843 eingestellt, zumal auch die Kirchen sie als Genusssucht verurteilten.

Geöffnetes Narren-Turney

Karlsruhe: Gutsch und Rupp, 1843

Badische Landesbibliothek, OZB 969

Zum Digitalisat

Das Narrenschneiden

Die Gattung der Fastnachtsspiele, zu der „Das Narrenschneiden“ zählt, war ursprünglich eine Art derber Stegreifschauspiele zur Fastnachtszeit. Im 16. Jahrhundert verlieh ihnen Hans Sachs eine literarische Form. Beim „Narrenschneiden“ kommt ein „großbauchet Krank“ zum „Arzet“ wegen seiner Leibschmerzen. Nachdem dieser einen Narren, ein Laster nach dem anderen herausoperiert hat, fühlt sich der Kranke besser und zieht von dannen.

Hans Sachs: Das Narrenschneiden

Leipzig: Matthes [u.a.], 1919

Illustrationen von A. Paul Weber

Badische Landesbibliothek, 94 B 75174 RB