Torheit macht frei!?

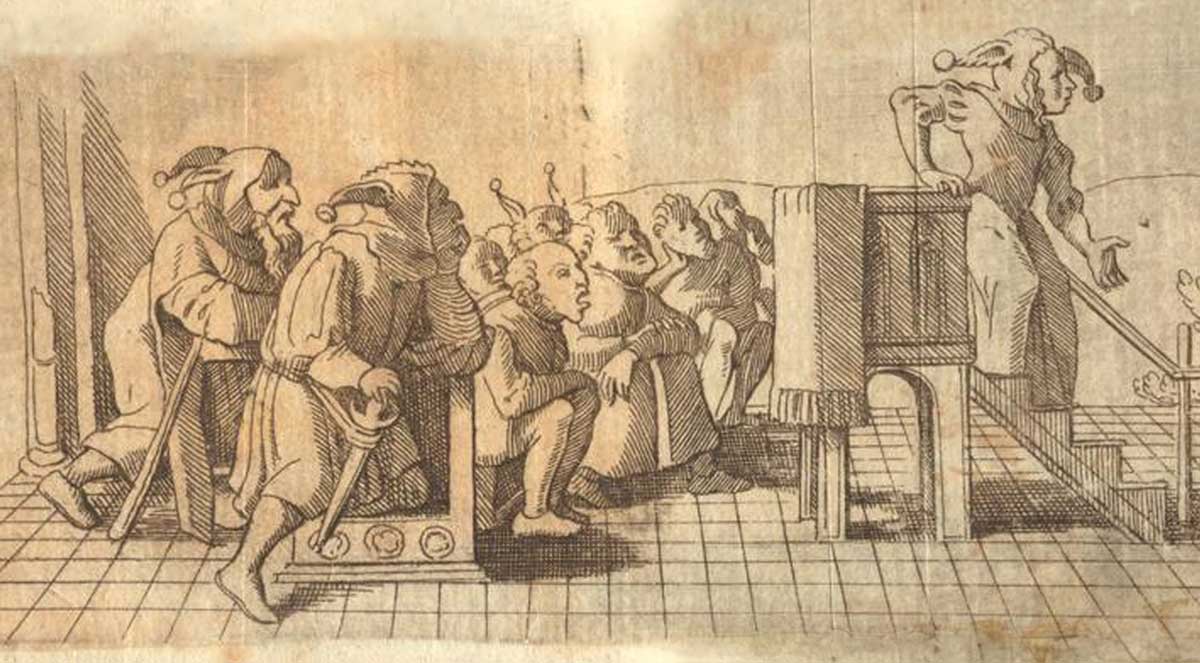

Hans Holbein d.J.: Die Torheit verlässt das Rednerpult, in: Erasmus von Rotterdam, Moriae enkomium / Laus stultitiæ, Basel: Genath, 1676.

„Es tut halt so sauwohl, keinen Verstand zu haben, dass die Sterblichen um Erlösung von allen möglichen Nöten lieber bitten, als um Befreiung von der Torheit.“ - Erasmus von Rotterdam

Ausgerechnet ein Gelehrter singt das „Lob der Torheit“: 1511 veröffentlichte der Humanist Erasmus von Rotterdam zunächst in lateinischer Sprache sein „Moriae encomium / Laus stultitiae“. Darin bricht er mit der bereits im Alten Testament (Spr. 9) überlieferten Tradition und stellt nicht die personifizierte Weisheit aufs Rednerpult, sondern vielmehr die Torheit. 1515 schmückte der berühmte Künstler Hans Holbein der Jüngere das Werk mit humorvollen Randzeichnungen.

Indem Erasmus seine Gesellschaftskritik, von der auch die Kirche nicht verschont bleibt, der Torheit in den Mund legt, schützt er sich selbst vor Verfolgung. 1545, neun Jahre nach seinem Tod, landete das Werk dennoch auf dem Index verbotener Bücher.

Die Torheit auf dem Rednerpult

Auf der Rückreise nach England verfasste Erasmus von Rotterdam (1466–1536) 1508 „Das Lob der Torheit“ und widmete das Büchlein seinem Freund Thomas Morus. Das Enkomion hat seine Wurzeln in der altgriechischen Überlieferung und bezeichnet ein ironisches Lobgedicht auf Gegenstände oder Verhaltensweisen, die als verächtlich oder lächerlich gelten. Es geht darum, „lachend die Wahrheit zu sagen und über die Wahrheit zu lachen.“

Erasmus von Rotterdam: Mōrias enkōmion = Stultitiæ laus

Basel: J.R. Genath, 1676

Illustrationen nach Hans Holbein d.J.

Badische Landesbibliothek, 52 A 1263 R

Die Lehre der Weisheit

Prudentia steht als Kardinaltugend der Hoffart oder Torheit gegenüber. Sie bewirkt, dass sich das Gute nicht auf das Reich der Ideen beschränkt, sondern im menschlichen Handeln seinen Ausdruck findet. Dementsprechend erscheint sie als Engel auf einer Kanzel und spricht zu ihrem gebannt lauschenden Publikum. Nur ein Narr im Vordergrund scheint Einspruch erheben zu wollen, während zwei weitere im Hintergrund tuscheln.

Sebastian Brant: Das Narrenschiff

Basel: Johann Bergmann von Olpe, 1494

[Faksimile: Baden-Baden, 1994]

Badische Landesbibliothek, 96 A 10566

Dumme Schüler und dumme Lehrmeister

Im 14. Jh. erschien Petrarcas (1304-1374) Werk „De remediis utriusque fortunae“. Darin lässt der italienische Dichter in über 253 Dialogen die personifizierte Vernunft mit den Verkörperungen von Freude und Angst über das richtige Verhalten in Glück und Unglück des Lebens debattieren. Im frühen 16. Jahrhundert entstanden reiche Illustrationen zu der deutschen Übersetzung, die erstmals 1532 unter Mitwirkung Sebastian Brants in Augsburg erschien.

Francesco Petrarca: Trostspiegel in Glück und Unglück

Frankfurt a.M.: Steinmayer, 1620

Badische Landesbibliothek, 72 B 788 RH

Zum Digitalisat

Narr mit Marotte

Die Liebe zu sich selbst war in der spätmittelalterlichen Vorstellung die Voraussetzung der Narrheit: Die irdische Selbstliebe steigert sich zur Gottesverachtung, die himmlische Gottesliebe zur Selbstverachtung. Hans

Holbein zeigt den Narren ganz fokussiert auf seine Marotte, die er am Kinn kitzelt, als könne er ihr eine Reaktion entlocken.

Erasmus von Rotterdam: Éloge de la folie

Basel: Thurneysen, 1780

Illustrationen nach Hans Holbein d.J.

Badische Landesbibliothek, 98 B 76970

Der Narrenspiegel

Der Spiegel kann in der Hand des Narren dessen Selbstbezogenheit symbolisieren. Auf diesem Titelblatt hingegen wird den Narren von Gott selbst der Spiegel vorgehalten, auf dass sie sich selbst erkennen mögen. So ist der Strahl mit der Inschrift „Domine ut videam“ zu deuten, der auf das Ohr des Narren im Vordergrund trifft: „Herr, mach mich sehend“. Wer im Spiegel nicht seine Narrheit erkennt und sich bekehrt, segelt auf dem Narrenschiff davon, das im Hintergrund zu sehen ist.

Johann Geiler von Kaysersberg: Fatuo-Sophia Caesare-Montana

Augsburg, Dillingen: Bencard, 1708

Badische Landesbibliothek, 79 A 7888

Der Narr bespiegelt sich selbst

Spätestens im 15. Jahrhundert konnte der Narr statt der Marotte auch einen Spiegel als Zeichen seiner Selbstverliebtheit in der Hand halten, der ursprünglich ein Symbol der Verblendung war. Allerdings entwickelt das Spiegelbild des Narren bei Hans Holbein ein freches Eigenleben und streckt dem sich Bespiegelnden die Zunge heraus.

Erasmus von Rotterdam: Lob der Narrheit

Basel: Thurneysen, 1780

Illustrationen nach Hans Holbein d.J.

Badische Landesbibliothek, 57 A 2621

Die Torheit verläßt das Rednerpult

„Ich wundere mich manchmal über die menschliche Un-dankbarkeit […], da seit Anbeginn der Welt bisher noch keiner aufstand und mit dankbarer Rede das Lob der Torheit feierte, wo doch alle voll Eifer in meinem Dienst stehen und mit Freude meine Wohltaten wahrnehmen.“

Hans Holbein d.J. schmückte das Exemplar des Basler Humanisten Oswald Myconius mit Randzeichnungen, die dann in spätere Drucke übernommen wurden.

Erasmus von Rotterdam: Mōrias enkōmion = Stultitiæ laus

Leipzig: Christian Emmerich, 1702

Illustrationen nach Hans Holbein d.J.

Badische Landesbibliothek, 52 A 3589