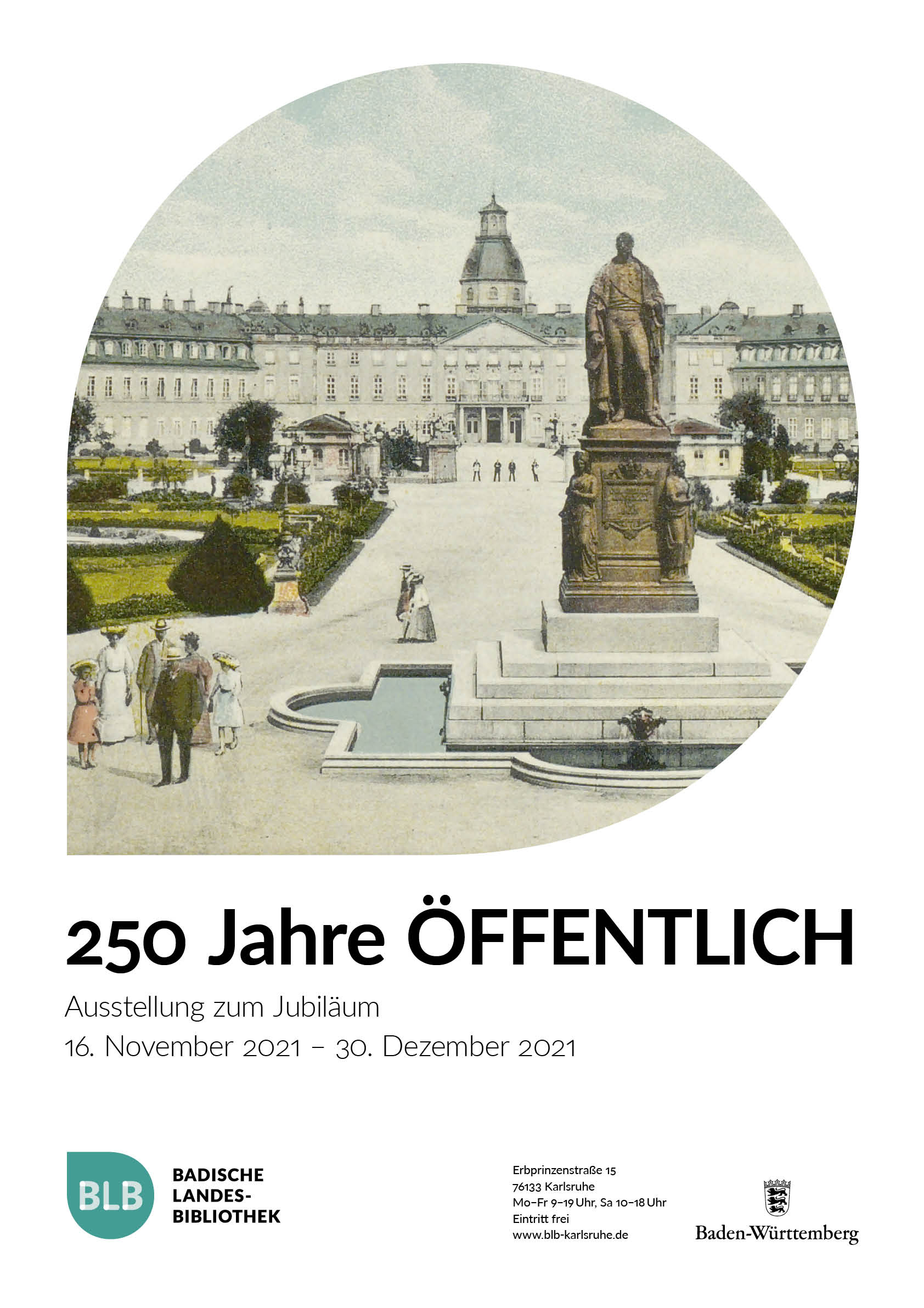

250 Jahre ÖFFENTLICH

Die Badische Landesbibliothek 1771–2021

Am 31. Dezember 1770 erließ Markgraf Karl Friedrich von Baden (1728–1811) eine erste Benutzungsordnung für seine Hofbibliothek. Die damals im Karlsruher Schloss untergebrachte Sammlung, „die von unseren durchlauchtigsten Vorfahren angelegt und von uns vermehrt wurde“, sollte fortan dem öffentlichen Gebrauch zur Verfügung stehen. Das in Latein verfasste Statut ist die Gründungsurkunde der Badischen Landesbibliothek als Service-Institution für die Öffentlichkeit. Es wurde an der Bibliothekstür angeschlagen und gewährte zu Beginn des Jahres 1771 allen, die danach strebten, den Zutritt zum Universum des Wissens. Im Jahr 2021 blickt die Badische Landesbibliothek somit auf 250 Jahre öffentlicher Nutzung zurück.

Die Ausstellung präsentiert Dokumente und Bilder zur Einrichtung der Hofbibliothek Karlsruhe als öffentliche Anstalt vor 250 Jahren und folgt der Spur der Benutzung bis ins 20. Jahrhundert. Es kommen vor: Markgraf Karl Friedrich als bibliotheksfreundlicher Landesherr, Friedrich Valentin Molter als ebenso gelehrter wie dienstbeflissener Bibliothekar, das Karlsruher Schloss als Bücherherberge, ein hessischer Hebraist, der die berühmten Reuchlin-Handschriften konsultieren will, ein schwedischer Orientalist, der mit seinen Arabisch-Kenntnissen den Bibliothekaren auf die Sprünge hilft, ein bevormundendes Bibliotheksstatut aus dem Vormärz, das die vielgepriesene Liberalität der Karlsruher Hofbibliothek einzuschränken versucht, die Einwohner Badens insgesamt als neue Zielgruppe, ein moderner Bibliotheksbetrieb im Sammlungsgebäude am Friedrichsplatz, ein sehr behelfsmäßiges Provisorium der Nachkriegsjahre und ein neues Aufblühen der Bibliothek im Nymphengarten, ein Garderobenschrank als Haschisch-Depot und ein Karlsruher Student als RAF-Terrorist, der sein kriminalistisches Fachwissen aus der BLB bezieht … Für die Jahre seit dem Umzug in den Bibliotheksbau von Oswald Mathias Ungers 1991 war kein Platz mehr in den Vitrinen ...

Idee und Konzeption: Julia Freifrau Hiller von Gaertringen unter Verwendung der Vorarbeiten von Ludger Syré