Badischer Frühliberalismus zwischen Altem Reich und deutscher Nationalbewegung

Bild aus: Albert Kuntzemüller: Die badischen Eisenbahnen 1840-1940, Freiburg i. Br./Heidelberg 1940, Quelle: Public Domain.

Gerrit Heim, 18.7.2025

DOI: https://doi.org/10.58019/90DR-P965

Am 18. Juli 1775 erblickte in Freiburg im Breisgau Karl Wenzeslaus Rodeckher das Licht der Welt. Geboren am Vorabend der französischen Revolution wurde dieser, der heute als Karl von Rotteck bekannt ist, einer der bedeutendsten Vertreter des deutschen Frühliberalismus, Staatsrechtler sowie eine prägende Figur für das junge Großherzogtum Baden, das zum Zeitpunkt seiner Geburt noch nicht einmal existierte.

War er zeitlebens eher als Autor und Herausgeber in Erscheinung getreten, befasst sich bereits wenige Jahre nach seinem Tod die Forschung mit ihm und seinem Werk. Den Anfang unternahmen hier die Badischen Biographien. Entsprechend listet die Landesbibliographie Baden-Württemberg heute eine Vielzahl an Titeln zu Karl von Rotteck.

Sohn Freiburgs, Professor an der Albertina

Karl von Rottecks Geburtsjahr weist bereits auf die großen Umbrüche hin, die sein Leben begleiten werden. Die Welt verändert sich in diesen Jahren rasch und erlebt viele Momente der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. In Amerika entbrennt just 1775 der Unabhängigkeitskrieg der 13 Kolonien von Großbritannien. Im Heiligen Römischen Reich wird derweil die letzte Hexe im Fürststift Kempten verurteilt. Rotteck selbst verlebt seine Jugend in Vorderösterreich, also jenen verstreuten habsburgischen Besitzungen im Südwesten des Alten Reichs.

Regionale Verwurzelung war kennzeichnend für Karl von Rotteck. Seine Familie war noch nicht lange in Freiburg ansässig, profitierte jedoch von den josephinischen Reformen im damaligen Vorderösterreich. Franz Anton Karl Rodeckher, der Vater von Karl Wenzeslaus, wurde zum Direktor der Medizinischen Fakultät ernannt und 1789 für seine Verdienste in den Adelsstand erhoben. Karl von Rottecks Familie gehörte damit noch zum Reichsadel und nicht zum badischen Landadel. Daraufhin führte die Familie den Namen Rodeckher von Rotteck. Es war ein rasanter Aufstieg: Die Familie war erst eine Generation zuvor aus Oberkirch im Renchtal nach Freiburg gekommen, und der Großvater hatte noch als unstudierter Barbier und Wundarzt gearbeitet.

Seiner Geburtsstadt Freiburg im Breisgau blieb Karl von Rotteck ein Leben lang verbunden. Hier befand sich sein Elternhaus, hier studierte er an der Albertina, erwarb die Doktorwürde und erlebte als Professor für Allgemeine Weltgeschichte die Umbrüche der napoleonischen Zeit. Seinen Ruf auf eben jene verdankte er allerdings eher den guten Verbindungen seiner Familie zu städtischen Honoratioren als seiner überaus bescheidenen Fachkompetenz.

Freiburg verfügte zwar schon in jener Zeit über eine Universität, hatte aber nicht den Ruf eines Wissenszentrums, sondern war eine Provinzstadt in der Peripherie des Reichs, geprägt von ständigen Kriegen und bitterer Armut. Zum Zeitpunkt der Geburt Karl von Rottecks lebten nur um die 6.000 Menschen in der Stadt. Bei seinem Besuch mokierte sich Kaiser Joseph II. in gewohnt kritischer Weise über den Zustand der Stadt, die Unzufriedenheit der Untertanen und die wenigen Hochschullehrer mit noch weniger Hörern. Nach der Schaffung des badischen Kunststaats stand es dann auch schlecht um die Albertina. Der badische Staat konnte sich neben Heidelberg eigentlich keine weitere Universität leisten. Hier schlug Rottecks große Stunde für seine Heimatstadt. Er setzte sich nach den Umbrüchen der napoleonischen Zeit massiv für den Erhalt der Universität ein. Nicht zuletzt ihm verdankt Freiburg die fortwährende Existenz der Universität. Unter ihm gewann die Albertina schließlich auch ihren Ruf als Denkschule des Verfassungsstaats und Hochburg des liberalen Konstitutionalismus und damit eine profilierte Stellung im südwestdeutschen Bildungswesen.

Doch bis zu dieser Entwicklung musste sich Rotteck erst in seiner Lehrtätigkeit bewähren. Als Professor für Allgemeine Weltgeschichte begeisterte er seine Hörer nicht durch seine Fachkompetenz, sondern durch seinen ganzheitlichen Ansatz. Für Rotteck war Weltgeschichte die fortschreitende Entwicklung der Menschheit im Sinne Kants. Dieses Geschichtsbild legte er in seinem zentralen, neunbändigen Geschichtswerk dar. Die Geschichtswissenschaft befand sich noch in den Anfängen. Johann Gustav Droysen, der als Erfinder der Hermeneutik gilt, und Leopold von Ranke, Gründervater der modernen Geschichtswissenschaft und des Historismus, hatten ihre Arbeiten noch nicht veröffentlicht. Insofern entsprach Rottecks Lehre den Vorstellungen seiner Zeit. Ihm ging es nicht um eine quellenbasierte Geschichtswissenschaft, sondern er sah Geschichte als Lehrmeisterin, um die Welt zu verbessern. Sein Werk richtete sich daher eher an eine breite Öffentlichkeit. In diesem volkserzieherischen Ansatz ähnelte er einem anderen Südbadener, Johann Peter Hebel, der mit seinem Rheinländischen Hausfreund ebenfalls pädagogische Absichten verfolgte. Rottecks Geschichtswerk war ein Kassenschlager. Der Verlag Herder brachte 14 Auflagen heraus und setzte 100.000 Exemplare ab, bevor er die Rechte an Westermann veräußerte, der ebenfalls zehntausende Exemplare verkaufen konnte. Andere Autoren nahmen das Werk als Vorlage um ihrerseits am Erfolg zu partizipieren. Doch auch hier schlug die Zensur erbarmungslos zu. Während Großherzog Ludwig in Baden es bei einer Ermahnung beließ, fiel das komplette Werk in Österreich der Zensur zum Opfer und die vierbändige Ausgabe wurde in Preußen verboten.

Von Vorderösterreich zum badischen Liberalismus

Der später gefeierte liberale Vordenker des badischen Staates blieb jedoch zunächst der alten Welt verhaftet. Während der Wiener Kongress tanzte, hoffte Karl von Rotteck noch auf eine Restauration des alten Vorderösterreichs unter habsburgischer Herrschaft. Doch bald musste er erkennen, dass die Habsburger das Interesse an ihren vormaligen, verstreut gelegenen Besitzungen in Südwestdeutschland verloren hatten und das von Napoleon geschaffene Großherzogtum Baden Bestand haben würde. Der Freiburger Professor für Allgemeine Weltgeschichte wurde nun zum Staatsrechtler und Politiker und avancierte zum wichtigen Impulsgeber für den badischen Liberalismus.

Hierbei half ihm der Zufall. Im Jahr 1818 erfuhr Rottecks berufliche Laufbahn eine deutliche Veränderung. Ein vakant gewordener Lehrstuhl ermöglichte den eleganten Wechsel von der Geschichtswissenschaft zur Rechtswissenschaft. Dies versprach zunächst mehr Ansehen und eine bessere Besoldung. Vor allem geschah dies aber just in dem Jahr, in dem Baden eine Verfassung samt Landtag erhielt.

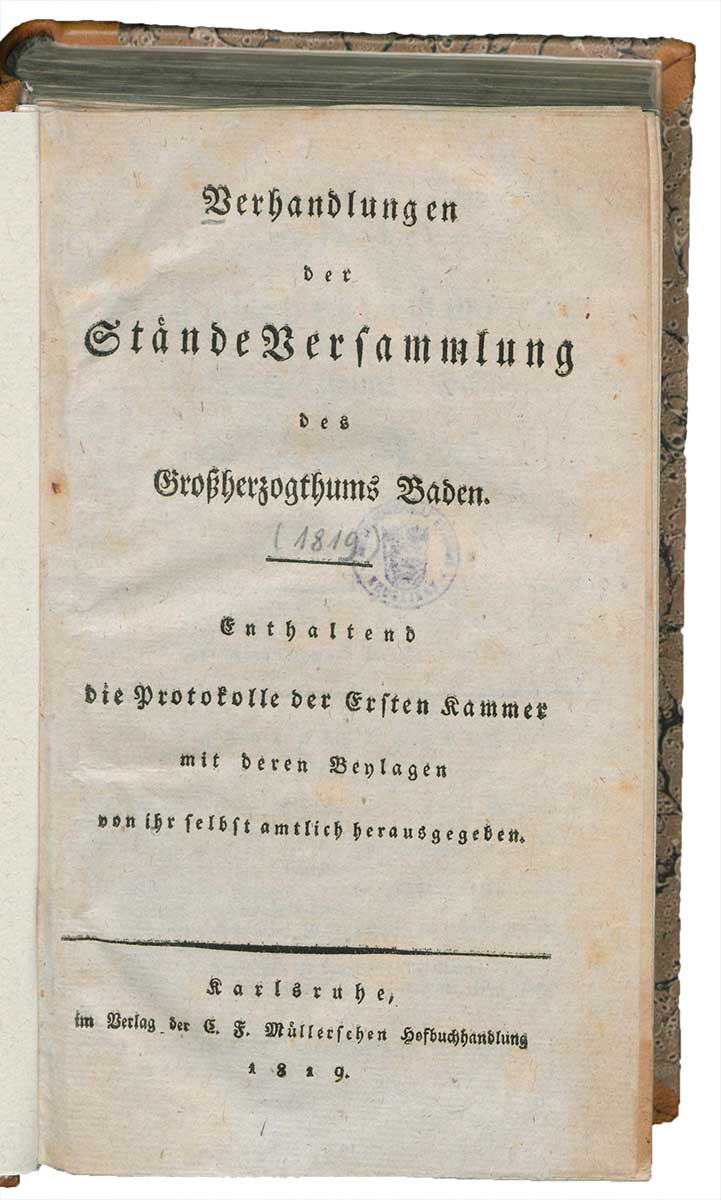

Dieser teilte sich in zwei Kammern. Die erste Kammer entsprach einer alten Ständevertretung mit Abgesandten des Adels, der Kirchen und der Universitäten. Die zweite Kammer war hingegen die gewählte Vertretung der Bürger. Rottecks politische Karriere begann zunächst ohne Wahl in der ersten Kammer. Die Universität wählte ihn als ihren Vertreter für die Ständekammer, der er in der ersten Sitzungsperiode bis 1824 angehörte. In der ersten Kammer versammelten sich in dieser Sitzungsperiode namhafte Personen wie der Heidelberger Vertreter Anton Friedrich Justus Thibaut, Johann Peter Hebel als Vertreter der evangelischen Kirche und Ignaz Heinrich von Wessenberg als Vertreter der katholischen Seite. Hinzu kamen die mächtigen Standesherren aus den Häusern Fürstenberg und Türckheim.

Trotz ihrer ständischen Prägung war die erste Kammer kein verlängerter Arm des Großherzogs, und Rotteck erwies sich bald als ziemlicher Prinzipienreiter, wenn es um Fragen von Freiheit, Recht und Gleichheit vor dem Gesetz ging. In der ersten Legislaturperiode wurden unter Mitwirkung Rottecks Strukturen geschaffen, die Baden nachhaltig modernisierten und die das Land in manchen Aspekten bis heute prägen. Die Debatten der ersten Kammer lassen sich in den Landtagsprotokollen des Badischen Landtags nachvollziehen.

Frühliberales Staatsverständnis

Zu den Erfolgen, an denen Rotteck beteiligt war, zählte die Studienfreiheit für junge Männer. An Frauen dachte in dieser Zeit noch niemand. Der Zugang zum Studium war im 18. Jahrhundert immer weiter beschränkt worden, mit dem Ziel, den Andrang auf den Staatsdienst zu reduzieren. In seinem flammenden Plädoyer für eine Aufhebung aller Beschränkungen artikulierte Rotteck einige frühliberale Überzeugungen zur Aufgabe des Staates.

Wichtig wäre ihm zufolge eine breite Bildung der Bevölkerung:

„Ueberall aber soll dem Staat erwünscht seyn, daß auch in der Klasse der Unterthanen, die nicht wirkliche Staatsdiener sind, viele das Recht verstehen und lieben, überhaupt viele auf höherer Bildungsstufe stehen.“

Protokolle der Ersten Kammer des Badischen Landtags, Quelle: BLB.

Das Leistungsprinzip würde über Erfolg und Misserfolg entscheiden:

„[…] die mit Erfolg studiert haben (der Unfähige oder Faule schließt sich selbst aus, von ihm rede ich nicht) belästigt oder gefährdet zu werden. Wer mit Erfolg seine Studien vollendet hat, […] der wird weder betrügen noch rauben dürfen um zu leben.“

Der Staat wäre nicht der Vormund des Bürgers:

„Soll der Staat ihn darum vorsichtsweise, aus Sorge für sein Privatwohl vom Studium ausschließen? Fürwahr so weit geht die Pflicht, so weit geht das Recht des Staates nicht. Jeden gegen alle Anderen, nicht aber den Einzelnen gegen Ihn selbst zu schützen, ist seine Aufgabe. Was diesem Einzelnen gut oder schädlich sey, darüber billig ihm selbst das Urtheil überlasssen“

„Der Hauptzweck des Staates besteht ja in der Herstellung der Bedingungen der größt möglichen Freyheit oder der möglichst erweiterten und gesicherten Regsamkeit menschlicher Kräfte“

Angesichts des Werdegangs Rottecks, der maßgeblich durch ständische Privilegien und die Förderung durch städtische Honoratiorenverbindungen geprägt war, mögen seine Überzeugungen für diese Ideale seltsam anmuten. Gleichwohl zeigen sie ein neues Staatsverständnis.

Nicht nur die Bildungsreform war ein Anliegen Rottecks, sondern in der ersten Legislaturperiode setzte er sich für die Schaffung eines katholischen Landesbistums in Form des Erzbistums Freiburg ein und blockierte eine Ausweitung der Adelsrechte auf den Landadel. Die Ablösung von Fron- und Zehntpflicht für die bäuerliche Bevölkerung scheiterte am Widerstand der Adelsvertreter, sorgte aber für eine Bekanntheit Rottecks in der bäuerlichen Bevölkerung. Sein Widerstand gegen die Zensur blieb angesichts der übergeordneten Kompetenzen des Deutschen Bundes und Metternichs Restaurationspolitik chancenlos.

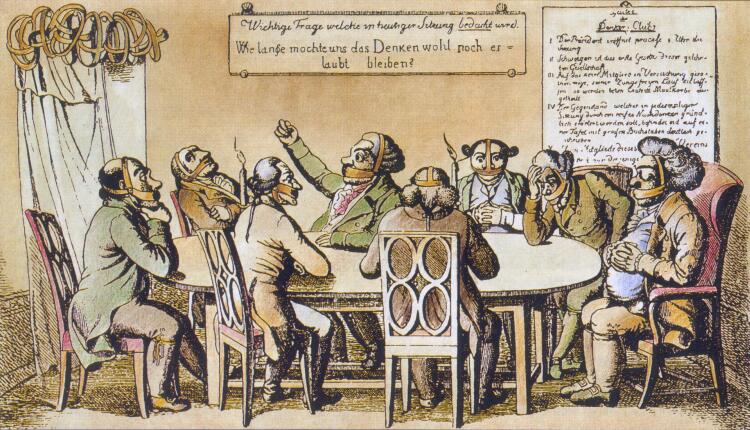

Karikatur: Der Denker-Club (Anonymer Autor), Public Domain.

Der von Rotteck vertretene Frühliberalismus war durch die Ideen der Aufklärung geprägt. Rotteck hatte diese Prägung schon in seinem Geschichtswerk deutlich gemacht. Politisch strebten die Frühliberalen danach, die einseitige monarchische Herrschaft zu überwinden, wofür sie die vielfältigen Möglichkeiten in den kleinräumigen deutschen Staaten nutzten und damit eher einem reformorientierten denn revolutionären Ansatz folgten. Die Liberalen strebten Veränderungen in einem aufgeklärt-konstitutionell verfassten Staatswesen an und grenzen sich sowohl gegen die Exzesse der Französischen Revolution als auch gegen die als despotisch wahrgenommene Herrschaft Napoleons ab. Gesellschaftlich positionierten sich die Liberalen zunächst eher konservativ. Erst zur Jahrhundertmitte begannen sie, neue Antworten auf die von Geburtenüberschüssen, Auswanderung und Pauperisierung geprägten gesellschaftlichen Dynamiken zu geben.

Von Karl von Rotteck herausgegeben:

- Der Freisinnige: Freiburger politische Blätter, 1832.

- Karl von Rotteck; Karl Theodor Welcker (Hgg.): Staats-Lexikon oder Encyklopädie der Staatswissenschaften in Verbindung mit vielen der angesehensten Publicisten Deutschlands, 15 Bde., 4 Suppl., Altona 1834–1848.

Zentrale Werke von Karl von Rotteck:

- Karl von Rotteck: Allgemeine Geschichte vom Anfang der historischen Kenntniß bis auf unsere Zeiten, 9 Bde., Freiburg i. Br. 1813-1845

- Karl von Rotteck: Lehrbuch der Staatswissenschaften, 4 Bde., Stuttgart 1829-1940.

Literatur:

- Karl von Rotteck. Professor und Politiker 1775–1840, in: Gerhard Taddey; Joachim Fischer (Hgg.): Lebensbilder aus Baden-Württemberg, Bd. 20, hrsg. Im Auftrag der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, S. 166-206.

- Hemut Gambries: Karl von Rotteck und das Hambacher Fest, in: Jahrbuch der Hambach-Gesellschaft 24 (2006), S. 94–109.

- Gerhard Göhler: Republikanismus und Bürgertugend im deutschen Frühliberalismus: Karl von Rotteck, in: Michael Th. Greven; Herfried Münkler; Rainer Schmalz-Bruns (Hgg.): Bürgersinn und Kritik, Baden-Baden 1998, S: 123–149.

- Jürgen Voss: Karl von Rotteck und die französische Revolution, in: Roger Dufraisse (Hg.): Revolution und Gegenrevolution 1789–1830. Zur geistigen Auseinandersetzung in Frankreich und Deutschland, München 1991, S. 157–177.

- Christian Würz: Karl von Rotteck als Autor und Politiker, in: ZGO 157 (2009), S. 343–356.

- Joachim Faller: Freiheit, Christentum und der Gang der Weltgeschichte bei Karl von Rotteck, in: Kirchengeschichte – Landesgeschichte – Frömmigkeitsgeschichte. Eine Festschrift für Barbara Henze, Remscheid 2008, S. 65–82.

- Eugen Wendler: Friedrich List: Persönliche Begegnungen mit berühmten Zeitzeugen. Seine bedeutendsten Gönner und Widersacher, Wiesbaden 2020

- Jörn Leonhard: Vormärz und Liberalismus, in: Heinz Krieg u.a. (Hgg.): Auf Jahr und Tag. Leben in Freiburg in der Neuzeit, Freiburg i. Br. 2019, S. 77-99.

- Hans-Peter Brecht; Ewald Grothe (Hgg.): Karl von Rotteck und Karl Theodor Welcker. Liberale Professoren, Politiker und Publizisten, Baden-Baden 2018.

- Hermann Kopf: Karl von Rotteck – Zwischen Revolution und Restauration, Freiburg im Breisgau 1980.

- Rüdiger von Treskow (bearb.): Erlauchter Vertheidiger der Menschenrechte. Die Korrespondenz Karl von Rottecks, 2 Bde., Freiburg; Würzburg, 1990.

- Heiko Haumann: Schicksale. Menschen in der Geschichte, Wien/Köln/Weimar 2012.

- Heiko Haumann; Hans Schadek (Hgg.): Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau, Bd. 3, Von der badischen Herrschaft bis zur Gegenwart, Stuttgart 2001.

- Thomas Zunhammer: Zwischen Adel und Pöbel. Bürgertum und Mittelstandsideal im Staatslexikon von Karl v. Rotteck und Karl Theodor Welcker, Baden-Baden 1995.

Teil II des Artikels zu Karl von Rotteck findet sich hier.