Der „Fall Zind“

Das Kriegsende 1945 hatte viele Gesichter – hier zu sehen die Anklagebank des Nürnberger Prozesses gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof, November 1945, Quelle: United States Holocaust Memorial Museum, © Public Domain.

Michael Fischer, 7.7.2025

DOI: https://doi.org/10.58019/AVJD-N984

Ludwig Zind war ein Gymnasiallehrer in Offenburg und sorgte Ende der 1950er Jahre für einen international beachteten antisemitischen Skandal. Der „Fall Zind“ schlug solche Wellen, dass er Regisseur Wolfgang Staudte sogar zu seinem berühmten Satirefilm Rosen für den Staatsanwalt (1959) inspirierte. Im Zentrum der Handlung steht darin ein Staatsanwalt, der schon während der NS-Diktatur als Jurist tätig gewesen war und dem „Dritten Reich“ immer noch hinterhertrauert. Dieser ermöglicht einem wegen antisemitischer Beleidigung Verurteilten, einem Lehrer mit dem Namen Zirngiebel, die Flucht ins Ausland und verhindert damit die Vollstreckung des Urteils. Die titelgebenden Rosen werden dem Staatsanwalt von der Frau Zirngiebels geschickt und sind das geheime Zeichen für die geglückte Flucht des Verurteilten.

Biographisches

Ludwig Zind wurde am 13. Februar 1907 in Offenburg geboren. Damit war er Teil der sog. Kriegsjugendgeneration, jener Generation, die den Krieg noch als Jugendliche bewusst miterlebt hatten, aber nicht mehr daran als Soldaten teilgenommen hatte und sich um die „Chance zur Frontbewährung“ gebracht sah. Diese Generation war besonders anfällig für die nationalsozialistische Ideologie und stellte das Gros der späteren nationalsozialistischen Funktionselite.

Nach dem Abitur studierte Zind an den Universitäten Heidelberg und Tübingen – an letzterer wurde er Mitglied in der Straßburger Burschenschaft Arminia zu Tübingen. Nach dem Studienabschluss fand er – durchaus generationentypisch – aufgrund der schlechten ökonomischen Lage nicht sogleich eine Anstellung im studierten Lehrerberuf. Erst 1934 erhielt er eine Assessorenstelle in Pforzheim, 1938 wurde er dann zum Studienrat ernannt.

Schon früh war Zind als Jugendlicher in den Organisationen und Wehrverbänden der völkischen Rechten aktiv: 1924/25 als Mitglied im Bund-Wiking und dann ab 1931 im Stahlhelm. Dieser wurde nach 1933 gleichgeschaltet und in die nationalsozialistische Sturmabteilung (SA) integriert. Aus dieser trat Zind 1935 zwar wieder aus, wurde aber zwei Jahre später Mitglied der NSDAP. Er war Mitglied im NS-Lehrerbund (ab 1933) und im Nationalsozialistische Fliegerkorps (NSFK, ab 1937). Nach Beginn des Feldzuges gegen Frankreich wurde Zind im Rang eines Leutnants Führer einer Pionierkompanie am Westwall. Später wurde er 1943 an der Ostfront verwundet und geriet 1945 in US-amerikanische Kriegsgefangenschaft.

Nach dem Krieg wurde er von der französischen Besatzungsmacht aufgrund seiner politischen Einstellung vorerst nicht mehr zum Schuldienst zugelassen – wie viele andere Lehrer im höheren Schuldienst. 1948 konnte er jedoch nach seinem Spruchkammerverfahren wieder als Gymnasiallehrer unterrichten – Zind wurde dabei als „Minderbelasteter“ eingestuft. Er unterrichtete Biologie und Mathematik am Grimmelshausen-Gymnasium in Offenburg und war ein allseits geachtetes und umtriebiges Mitglied der städtischen Nachkriegsgesellschaft – so war er zum Beispiel langjähriger Vorsitzender des Turnvereins Offenburg von 1846 und an der Organisation des badischen Landesturnfestes von 1951 beteiligt.

Ludwig Zind (erste Person in der oberen Reihe, von links) bei einem Vorbereitungstreffen des badischen Landesturnfests von 1951, in: Offenburger Tageblatt vom 2. August 1951, Quelle: BLB.

Der Skandal

Im April 1957 geriet Zind in angetrunkenem Zustand in der Gaststätte Zähringer Hof mit dem Offenburger Kaufmann Kurt Lieser in ein Streitgespräch. In diesem beleidigte Zind den KZ-Überlebenden und „Halbjuden“ Lieser auf üble Weise – unter anderem beschimpfte er ihn als „Drecksjuden“ und behauptete, es sei vergessen worden, Lieser „zu vergasen“. Auf Rückfrage, wie er sich zum jüdischen Staat verhalten würde, tönte Zind, Israel werde von den arabischen Staaten „ausradiert“ werden.

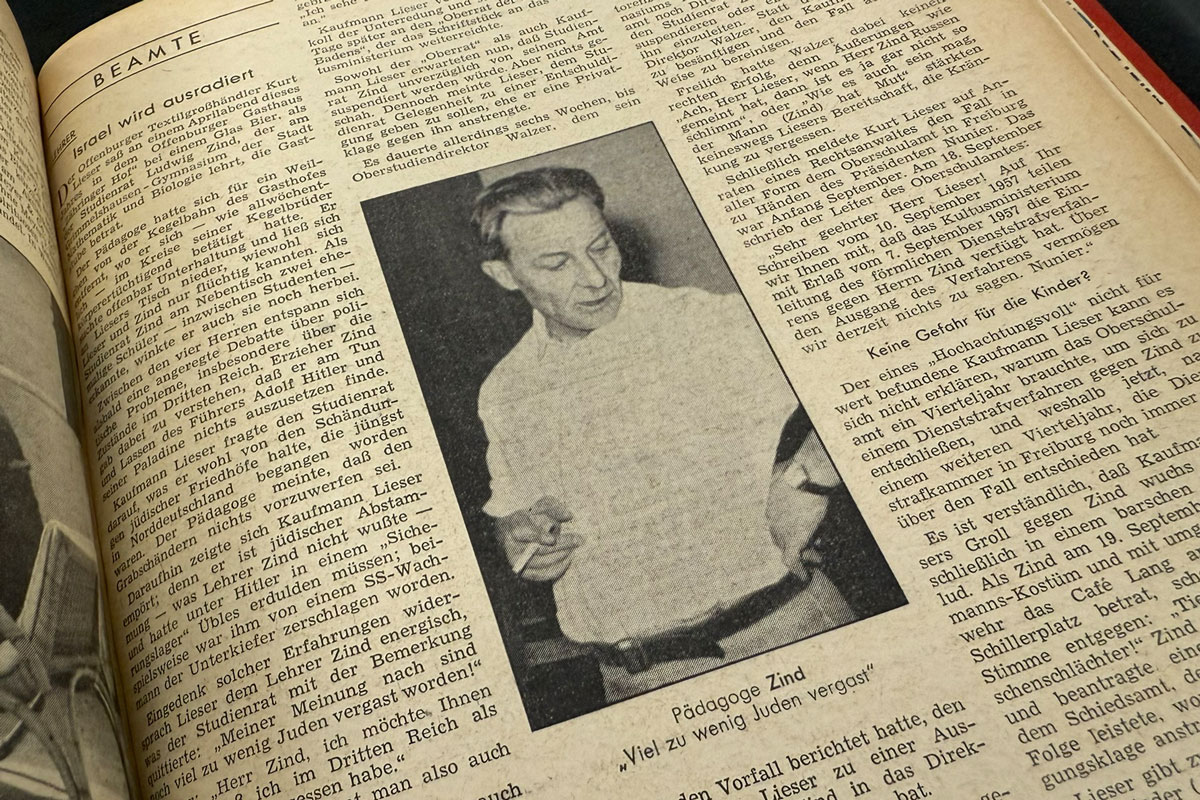

Lieser hatte die von Zind getätigten Beleidigungen protokolliert und leitete diese an den Oberrat der Israeliten Badens weiter, der das Kulturministerium in Stuttgart informierte, welches den Fall wiederum an das Freiburger Oberschulamt weiterleitete. Dieses beauftragte den Direktor des Grimmelshausen-Gymnasiums, ein klärendes Gespräch mit Zind zu führen. Zind nutzte das Gespräch allerdings dazu, seine Haltung zu verteidigen und insistierte: „Ich gehe lieber Straßenkehren, als dass ich meine Meinung ändere.“ Auch daraufhin unternahmen die dienstlichen Vorgesetzten Zinds nichts, so dass Lieser seine Informationen an das Stuttgarter SPIEGEL-Büro weiterleitete. Im SPIEGEL erschien dann am 17. Dezember 1957 der Artikel Israel wird ausradiert, in dem der „Fall Zind“ einer bundesdeutschen Öffentlichkeit bekannt gemacht wurde.

Am 17. Dezember 1957 erscheint im SPIEGEL ein Artikel über den Fall Zind mit dem Titel: Israel wird ausradiert, Quelle: BLB.

Nun reagierte das Oberschulamt und leitete ein Dienstverfahren gegen Zind ein. Der Fall zog jedoch immer weitere Kreise – auch der baden-württembergische Landtag befasste sich mehrfach damit, so zum Beispiel in seiner Sitzung am 22. Januar 1958. Der Abgeordnete Walter Krause der SPD-Fraktion ordnete darin den „Fall Zind“ in einen größeren Zusammenhang ein und proklamierte: „Der Landtag wird darüber wachen, daß eine neue Welle des Antisemitismus, wenn sie sich hier im Ansatz zeigen sollte – des Antisemitismus, der Deutschland auf einen so gefährlichen Weg gebracht hat –, im Keim erstickt wird.“

Die Verurteilung

Die Staatsanwaltschaft Offenburg erhob Anklage gegen Zind. In der Verhandlung vor dem Landgericht Offenburg, dessen Besucherbänke mit vielen Zind wohlgesonnenen Offenburger Honoratioren besetzt waren, trat Zind aggressiv auf und verteidigte erneut seine Beleidigungen. Es schien fast so, als habe Zind die große Bühne genossen – zumindest hatte der Vorsitzende des Öfteren Mühe, „den schlanken Angeklagten im Stresemann mit dem glänzendbraunen Gesicht und dem gestutzten Schnurrbart in seinem mit großer Lautstärke vorgetragenen Redefluß [zu] stoppen.“ Während des Prozesses wurden auch Dokumente verlesen, die Verbrechen in den NS-Vernichtungslagern betrafen und die nationalsozialistische Judenvernichtung umfangreich thematisierten. Begleitet wurde die Verhandlung von einem großen – auch internationalen – Medienecho. Während die bundesweite und die internationale Presse in der Regel kritisch über Zind berichteten, war der Offenburger Lokalpresse die Sympathie für den Angeklagten aus ihrer Mitte deutlich anzumerken.

Zind wurde im April 1958 wegen „schwerwiegender antisemitischer Äußerungen zu zwölf Monaten Gefängnis verurteilt“. Im November 1958 wurde die beantragte Revision verworfen und das Urteil wurde rechtskräftig – jedoch nicht vollstreckt: Zind konnte sich aus Deutschland absetzen und floh nach Ägypten. Dort wurde der „sonnengebräunte Fünfziger mit dem Hitlerschnurrbart, den Schmissen und den abstehenden Ohren“ schnell von der Presse ausfindig gemacht, was jedoch keine Konsequenzen hatte, da das bundesrepublikanische Urteil wegen Beleidigung nach ägyptischen Recht keine Auslieferungspflicht begründete.

In einer Straßenumfrage des SWR zur Flucht Zinds wurde von mehreren Interviewten der Verdacht geäußert, die deutsche Polizei habe sich nicht sehr bemüht, Zind an der Flucht zu hindern. Später siedelte Zind nach Libyen um, wo er eine Stellung an einer Hochschule bekam. Immer wieder konnte er sich in den folgenden Jahren einer Verhaftung entziehen und reiste mehrmals unentdeckt nach Deutschland. Erst 1970 wurde er in Düsseldorf festgenommen, musste seine Strafe aber nicht mehr antreten. Ludwig Zind verstarb am 13. April 1973 in seiner Heimatstadt Offenburg.

Die Folgen

Der „Fall Zind“ und die sog. Antisemitismuswelle der späten 1950er Jahre machten die Kontinuität der antisemitischen Einstellungen in der deutschen Bevölkerung eindrücklich sichtbar – 1952 hatte sich in einer Allensbach-Studie ein Drittel aller Bundesbürger selbst (!) als „antisemitisch“ eingestuft. In der öffentlichen Diskussion hingegen war der Antisemitismus als politische Weltsicht vollständig tabuisiert – es dominierten stattdessen Themen wie das Wiedergutmachungsabkommen mit dem Staat Israel, die Amnestierung von NS-Verbrechern und die Beendigung der Entnazifizierung.

Mit dem „Fall Zind“ und weiteren antisemitischen Ereignissen Ende der 1950er Jahre, wie zum Beispiel Synagogen- und Friedhofsschändungen, antisemitischen Schmierereien oder Drohbriefen an jüdische Mitbürger, kam der subkutan vorhandene Antisemitismus wieder in das öffentliche Bewusstsein. Auch wurde die Frage nach den Kontinuitäten der nationalsozialistischen Weltanschauung nun neu gestellt. Vor dieser Folie begann dann die juristische Aufarbeitung der nationalsozialistischen Judenvernichtung unter anderem im Ulmer Einsatzgruppenprozess 1958 und dem Frankfurter Auschwitzprozess 1963.

In der Frage nach dem Umgang mit der Schuld an den Verbrechen während der nationalsozialistischen Herrschaft, vor allem der Shoa, war die junge Bundesrepublik aber noch ganz am Anfang. Noch ‚störten‘ die antisemitischen Skandale das mehrheitlich vorhandene Bedürfnis nach einem ‚Schlussstrich‘ und die bis dahin praktizierte De-Thematisierung der nationalsozialistischen Verbrechen. Einen guten Eindruck davon vermittelt ein Kommentar im Neckar-Boten vom 9. Januar 1960, der unter anderem auch den „Fall Zind“ streift: Darin werden die antisemitischen Ereignisse einerseits klar und deutlich verurteilt. Andererseits wurde auch (ungewollt deutlich) ausgedrückt, worüber sich die post-nationalsozialistische Gesellschaft am meisten sorgte: „[Es] geht doch in erster Linie um unser eigenes reines Gewissen“ – und eben nicht um eine konkrete Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen bzw. deren juristischer Ahndung.

Die abschließende Aufforderung, der heranwachsenden jungen Generation andere politisch-geistige Lehrer als Ludwig Zind zu ermöglichen, war zwar zweifellos eine geeignete Maßnahme, dem erneuten Aufkommen einer antisemitischen Massenbewegung zumindest vorzubeugen, verlegte jedoch den Fokus hin auf eine unbestimmte Zukunft und weg von den konkreten Verbrechen der ‚eigenen‘ Tätergeneration in der jüngsten Vergangenheit.

Literatur:

- Flechtmann, Frank: Ludwig Pankraz Zind: „Im Übrigens bin ich stolz darauf...“. Der Sputnik, Rosemarie Nitribitt und der Fall Zind, in: Täter, Helfer, Trittbrettfahrer. Band 9: NS-Belastete aus dem Süden des heutigen Baden-Württemberg, 2018, S. 412–424.

- Gall, Wolfgang M.: „Braune Spuren“ – Karrieren städtischer NS-Eliten in Offenburg, in: Kommunen im Nationalsozialismus, 2019, S. 321–344.

- Lörcher, Andreas: Antisemitismus in der öffentlichen Debatte der späten fünfziger Jahre. Mikrohistorische Studie und Diskursanalyse des Falls Zind, Diss. Univ. Freiburg 2008.