Der Badische Beobachter – Sprachrohr des politischen Katholizismus

Abb. 1: Titelblatt der ersten Ausgabe mit dem Namen Badischer Beobachter. Quelle: BLB.

Gerrit Heim, 8.10.2025

DOI: https://doi.org/10.58019/CXPY-HD28

Der Badische Beobachter war eines der Leitmedien im Großherzogtum Baden. Seine Geschichte spiegelt die Entwicklung des Pressewesens in Baden im Kaiserreich, in der Weimarer Republik und in der frühen NS-Zeit wider. Vor 90 Jahren verbot die nationalsozialistische Regierung die letzten in Teilen unabhängigen Pressemedien, und Zeitungen wie der Badische Beobachter stellten ihr Erscheinen ein. Übrig blieben Parteizeitungen der NSDAP und inhaltlich gleichgeschaltete bürgerliche Presseerzeugnisse.

Entstanden war der Badische Beobachter während der Liberalisierung der Pressegesetzgebung in den 1860er-Jahren. Dies war eine Zeit, in der außerordentlich viele Presseerzeugnisse gegründet wurden, die erstmals auch langfristig erschienen. Als Medium des politischen Katholizismus war er im Kaiserreich klar in der Opposition verortet, wurde in der Weimarer Republik demokratiestützend und überdauerte nach 1933 nur noch kurze Zeit. Unter neuen Vorzeichen gelang nach 1945 keine Neugründung.

Unabhängige Informationen nicht erwünscht

Die Presselandschaft des Kaiserreichs und der Weimarer Republik unterschied sich in fast allen Belangen stark von derjenigen der Bundesrepublik Deutschland. Das galt schon unter rein quantitativen Gesichtspunkten. So gab es im Deutschen Reich im Jahr 1928 nach Erhebung der Verleger 3.356 Zeitungen. In der Bundesrepublik gab es – noch vor dem Siegeszug der E-Papers und der neuen Nachrichtenformate – im Jahr 2008 gerade einmal 1.515 Zeitungen. Dabei hatte Süddeutschland eine noch vielfältigere Zeitungslandschaft als der Norden und Osten des Reiches. In den meisten Orten erschien mehr als eine Tageszeitung. Die Leser hatten also im Gegensatz zu heute die Wahl, welchem regionalen Informationsmedium sie ihr Vertrauen schenkten.

Die Ursache für diese aus heutiger Sicht erstaunlichen Unterschiede lag in der inhaltlichen Ausrichtung der Zeitungen. Die starke gesellschaftliche Segmentierung in konfessionelle und soziale Milieus spiegelte sich im Nachrichtenwesen wider. Die Leser wollten nicht unabhängig informiert werden, sondern strebten nach Informationen, die zu ihren eigenen Werten und Überzeugungen passten. Entsprechend unterhielten die meisten politischen Parteien eigene Presseerzeugnisse. Mehr als die Hälfte der Tageszeitungen war direkt parteigebunden. Einige Zeitungen gerierten sich aus wirtschaftlichen Gründen als unabhängig, unterstützten jedoch implizit oft konservative Positionen. In Baden erschienen 1928 insgesamt 163 Zeitungen. Davon gaben sich 85 als parteilos aus. Neben 25 liberalen Zeitungen richteten sich 35 Zeitungen an den politischen Positionen des Zentrums aus. Die bedeutendste Zeitung dieser politischen Ausrichtung war der Badische Beobachter.

Eine Zeitung für Katholiken

Der Badische Beobachter hatte seinen Ursprung und Sitz in Karlsruhe. Entsprechend hieß die Zeitung von 1859 bis 1863 noch Karlsruher Anzeiger, wurde aber schnell in Badischer Beobachter umbenannt, um Auflage und Reichweite zu steigern. Die Zeitung war ein Honoratiorenprojekt, strahlte aber bald in die breite Bevölkerung des Großherzogtums aus. Mit ihr verbunden waren wichtige Persönlichkeiten wie der Direktor des Generallandesarchivs Franz Josef Mone, der durch den Kulturkampf politisierte Heidelberger Professor Karl Zell oder der Reichstagsabgeordnete, Katholikenführer und Gründer der Katholischen Volkspartei (KVP) Jakob Lindau.

Nachdem der katholische Herder Verlag zwischenzeitlich den Druck gewährleistet hatte, gründeten die führenden Vertreter der KVP den bis heute bestehenden Badenia Verlag. Ab 1927 befand sich der Verlag in einem zentral gelegenen Gebäude an der Straßenecke Adlerstraße/Steinstraße. Dort erschien der Badische Beobachter bis zu seinem Verbot im Jahr 1935.

Im badischen und später reichsweiten Kulturkampf, also der Auseinandersetzung zwischen den Regierungen des Deutschen Reichs bzw. hier des Großherzogtums Baden und der Katholischen Kirche, war der Badische Beobachter ein probates Kampforgan und wurde deshalb als Zuschussgeschäft des Verlags betrieben. Die Verluste trug das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg. Die rund 2.000 Abonnenten reichten zur Finanzierung der Redaktion und des Drucks nicht aus. Dieses ständige wirtschaftliche Defizit führte zur Gründung eines weitaus erfolgreicheren Blatts. Ab 1917 gab das Erzbistum über den Badenia Verlag das St. Konradsblatt heraus. Dieses Familienblatt war bald so erfolgreich, dass es die Verluste des Badischen Beobachters querfinanzieren konnte.

Parteiisch, aber nicht propagandistisch

Die Berichterstattung war parteiisch und orientierte sich an den Positionen des katholischen Milieus, das zunächst durch die Katholische Volkspartei (KVP) vertreten wurde. Diese nannte sich 1888 in Baden in Zentrumspartei um. Nach einem Richtungsstreit schwenkte die Partei in Baden auf eine konfrontative Linie gegen die nationalliberalen Mehrheitsfraktionen im badischen Landtag ein. Dies zeigte sich sehr deutlich bei strittigen Ereignissen. Als 1871 der Kanzelparagraph erlassen wurden, druckte der Badische Beobachter eine Rede des führenden Zentrumspolitikers Ludwig Windthorst in voller Länge über mehrere Ausgaben hinweg ab. Der Paragraph 130a StGG verbot Geistlichen, sich bei religiösen Veranstaltungen – gewissermaßen von der Kanzel aus – zu politischen Themen zu äußern. Parteiische Berichterstattung bedeutete jedoch nicht Propaganda. Im Badischen Beobachter erschienen immer wieder Stellungnahmen aus liberalen oder demokratischen Zeitungen.

Abb. 2: Beilage Sterne und Blumen, Ausgabe 6, Quelle: BLB.

Der Badische Beobachter war ein textlastiges Medium mit dicht gedruckten politischen Meldungen und einem Anzeigenteil. Als leichte Unterhaltung erschien ab 1881 zusammen mit dem Badischen Beobachter die illustrierte Sonntagsbeilage Sterne und Blumen. Während die einzelnen Zentrumsblätter im Reich regional organisiert waren, lag diese Beilage verschiedenen Zentrumsblättern im Reich bei.

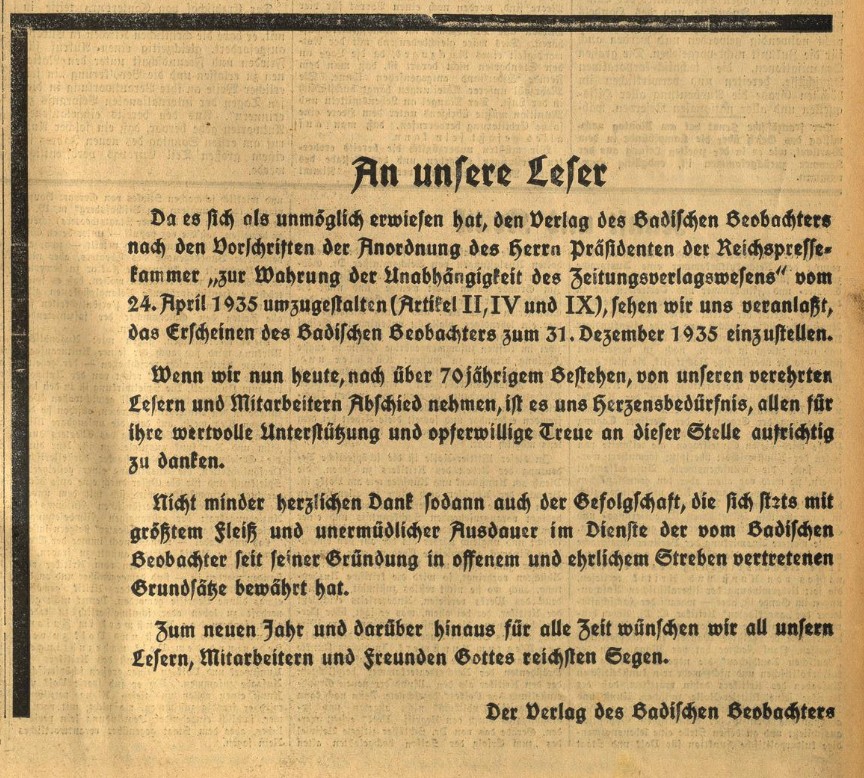

In der Zeit der Weimarer Republik konnte der Badische Beobachter seine Auflage auf 10.000 Exemplare steigern und überdauerte auch die Weltwirtschaftskrise ab 1929 relativ unbeschadet. Nach 1933 änderten sich die Rahmenbedingungen durch die Regierungsübernahme der NSDAP. Anders als bei den sozialdemokratischen und kommunistischen Publikationen erfolgte 1933 bei den konfessionell orientierten, liberaldemokratischen und bürgerlich-konservativen Zeitungen kein direktes Verbot. Diese wurden vielmehr durch eine Vielzahl von Maßnahmen entweder inhaltlich gleichgeschaltet und teilweise in den NS-Parteiverlag eingegliedert oder zur Selbstaufgabe gebracht. So auch der Badische Beobachter, dessen langjähriger Hauptschriftleiter Theodor Mayer bereits am 30. September 1933 auf Druck der Nationalsozialisten seinen Posten geräumt hatte. Mit Erlass der sog. Amann-Verordnungen im September 1935, mit denen enormer Druck auf die konfessionellen Zeitungen ausgeübt wurde, stellte der Badische Beobachter – wie viele andere katholische Presseerzeugnisse – sein Erscheinen zum 31. Dezember 1935 ein. Die Redaktion verabschiedete sich mit einer Meldung im Stil einer Todesanzeige von ihren Lesern.

In der Bundesrepublik versuchte der Badenia Verlag ab 1953, mit der Badischen Volkszeitung an den Erfolg des Badischen Beobachters anzuknüpfen. Das Blatt erschien bis 1968, hatte aber stets mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Es verdankte seine Existenz nur dem persönlichen Einsatz des Badenia-Aufsichtsratsvorsitzenden Ernst Föhr. Dieser hatte als letzter Parteivorsitzender des Zentrums die Machtergreifung der Nationalsozialisten erlebt und beabsichtigte, die Badische Volkszeitung als katholische Stimme zu erhalten. 1968 musste die Zeitung jedoch ihr Erscheinen einstellen, wodurch die faktische Monopolstellung der Badischen Neuesten Nachrichten auf dem regionalen Nachrichtenmarkt in und um Karlsruhe besiegelt wurde.

Abb. 3: Meldung in der letzten Ausgabe am 31. Dezember 1935, Quelle: BLB

Literatur:

- Bräunche, Ernst Otto: «Schon wieder eine neue Zeitung» - Ein Überblick zur Entwicklung der Presselandschaft in Karlsruhe seit dem 18. Jahrhundert, in: Bewegte Zeiten. Beiträge zur Karlsruher Geschichte, Bd. 21, Ubstadt-Weiher (Forschungen und Quellen zur Stadtgeschichte), S. 187–216.

- Bräunche, Ernst Otto; Badenia-Verlag und -Druckerei (Hg.): 125 Jahre Badenia-Verlag und -Druckerei Karlsruhe: 1874–1999, Karlsruhe 1999.

- Dussel, Konrad: Pressebilder in der Weimarer Republik: Entgrenzung der Information, Berlin 2012.

- Stöber, Rudolf: Deutsche Pressegeschichte, Konstanz 2005.

- Wetzel, Hans-Wolfgang: Presseinnenpolitik im Bismarckreich, 1874–1890. Das Problem der Repression oppositioneller Zeitungen, Bern; Frankfurt a. M. 1975.