Im Pergament verborgene Sprachschätze

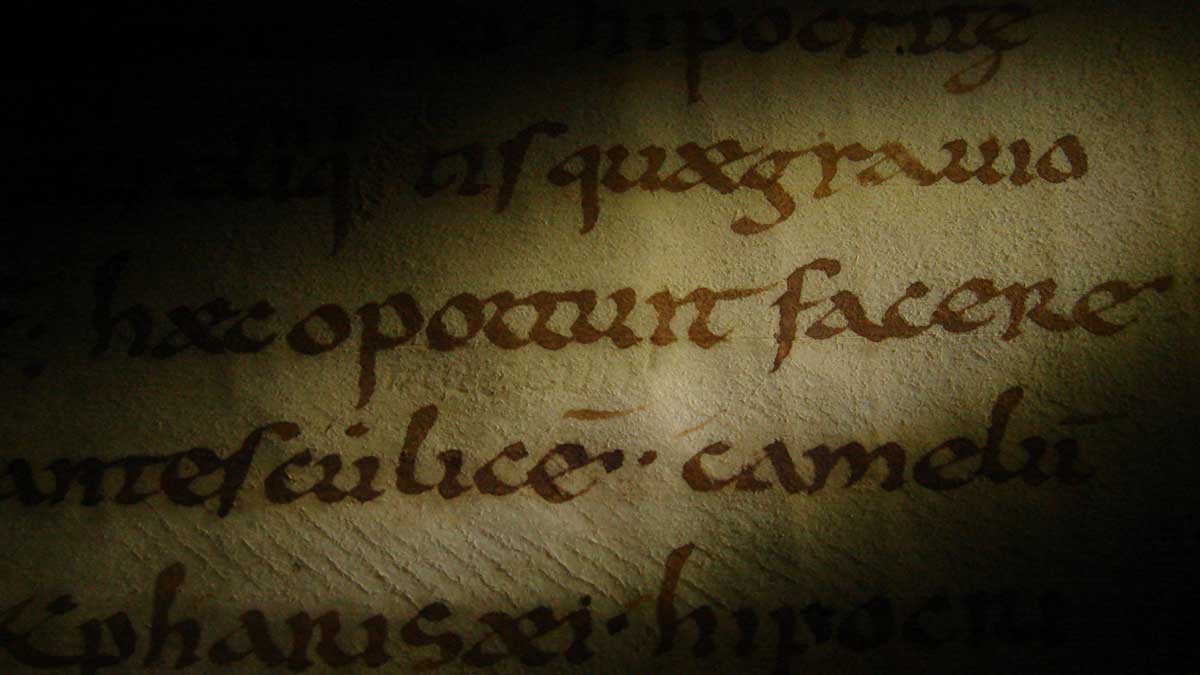

Auf dem Digitalisat des Handschriftenfragments Karlsruhe, Badische Landesbibliothek Cod. Aug. Fr. 14, fol. 2v, sind zwischen den Textspalten zwar Einritzungen zu erkennen, aber lesen kann man sie nicht.

Andreas Nievergelt, 11.8.2025

DOI: https://doi.org/10.58019/WAFY-J031

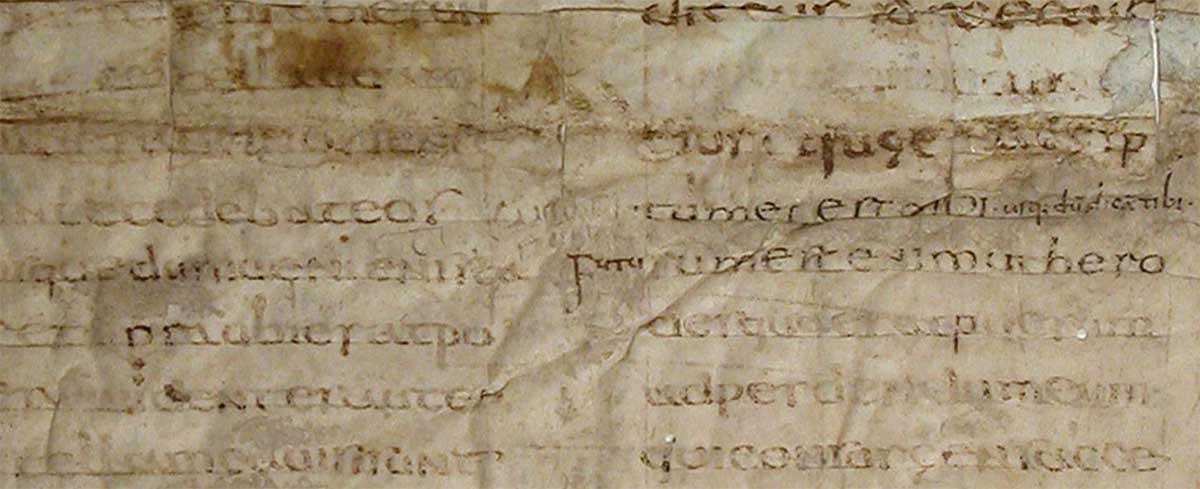

Griffelglossen sind gut versteckt. Nicht, dass sie unsichtbar wären, aber sie sind höchst unscheinbar. Sie gleichen einem Knitter im Pergament und können vor den Augen des Betrachters blitzschnell auftauchen und wie ein flüchtiger Schatten ebenso rasch wieder verschwinden. Es ist daher kein Wunder, dass sie in großer Anzahl lange übersehen wurden und bis heute viele von ihnen noch gar nicht entdeckt sind. Betrachten wir ein Beispiel: Auf der Abbildung 1 ist über dem Textwort culicem („Mücke“) eine schwache Einritzung zu sehen. Schaut man genauer hin, erkennt man, dass hier tatsächlich ein Wort steht: muccun, das althochdeutsche Wort für „Mücke“. Hätten Sie es beim Lesen des Textes bemerkt?

Was sind Griffelglossen?

Ihr Name erklärt es: Griffelglossen sind Glossen, die mit einem Griffel geschrieben sind. Glossen nennt man kleine Erklärungen, die in mittelalterlichen Handschriften zwischen den Zeilen und am Rand eingetragen wurden. Die Texte waren in der Regel lateinisch, gelehrt und deshalb sowohl sprachlich als auch inhaltlich anspruchsvoll. Mithilfe der Glossen konnten einzelne Wörter oder ganze Passagen erläutert werden, ganz ähnlich, wie wir das heute von Hand in unseren Sprachlehrmitteln oder im Druck mit Fußnoten praktizieren. Die mittelalterlichen Glossen bildeten einen Apparat, mit dem Texte aus einer früheren Zeit um den Wissensstand der eigenen Zeit angereichert werden konnten. Sie sind also nicht etwa flüchtige Schülerkritzelei, sondern wichtige Zeugnisse mittelalterlicher Gelehrsamkeit.

Glossen wurden in der Regel mit Feder und Tinte aufgezeichnet. Die Schreiber – zumeist Mönche – benützten für Glossen eine feinere Feder; ansonsten war die Eintragungstechnik die gleiche wie für die Texte. Offensichtlich nahmen sie aber manchmal statt der Feder einen Schreibgriffel in die Hand und kratzten oder drückten die Glossen ohne Farbe in das Pergament. Griffel sind ahlenähnliche, vorn zugespitzte Schreibinstrumente. Sie waren ursprünglich dazu da, um auf der Wachstafel zu schreiben. Wachstafeln wiederum waren handliche, mit Wachs ausgestrichene Holztäfelchen, auf denen man sich etwas notieren und danach durch Ausstreichen des Wachses auch wieder tilgen konnte. Die Mönche trugen sie bei sich, im Unterschied zu den Tintenhörnern, die sie nur an den Schreibplätzen im Skriptorium benutzen konnten. Leider haben sich fast keine von diesen Notiztäfelchen erhalten, sodass das Schreiben mit Griffel ausschließlich auf Pergament dokumentiert ist. Die Griffelglossen zeigen mit ihrem verschiedenartigen Aussehen an, dass die Griffel unterschiedlich ausgesehen haben, je nach Material, aus dem sie verfertigt waren. Holzgriffel hinterließen weich eingedellte Rillen, während Metallgriffel das Pergament beim Schreiben ritzten und sogar aufreißen konnten.

Abb. 1: Zürich, Zentralbibliothek Ms. Rh. 20, fol. 25r, althochdeutsche Griffelglosse muccun („Mücke“) als Übersetzung des lateinischen Textwortes culicem (Mt 23,24). Bild: Andreas Nievergelt. Mit freundlicher Genehmigung der Zentralbibliothek Zürich.

Ein universelles Arbeitsutensil

Glossieren war nur eine von vielen Tätigkeiten, die mit Griffeln auf dem Pergament ausgeführt wurden. Die Verwendung des Griffels war geradezu universell. Schon bei der Herstellung der Handschriften wurden Griffel eingesetzt; Textränder und Zeilen wurden mit ihnen eingezeichnet. Zwischen den Zeilen eingeritzte Akzentzeichen, musikalische Noten und Interpunktionszeichen legen offen, dass die Mönche sich mit Griffel auch auf das Vortragen von Texten vorbereiteten. Zeichnungen, Alphabete, Schreibersprüche und Personennamen auf den Blatträndern belegen zudem, dass mit dem Griffel überall dort, wo noch Platz war, alles Mögliche geübt wurde. Und die Glossen bezeugen schließlich, wie intensiv die philologische Auseinandersetzung mit dem Text einer Handschrift vonstatten ging. Wenn zu dieser Arbeit der Griffel benützt wurde, betrieb der Schreiber wohl sein persönliches Studium und arbeitete vielleicht zurückgezogen in der Stille der eigenen Zelle. Die Griffeleintragungen zeigen uns damit noch deutlicher als die Annotationen mit Feder, dass Bücher, die wir heute sorgsam unter Verschluss aufbewahren und nur in ausgesuchten Situationen ans Licht hervorholen, damals eine andere Verwendung besaßen: Sie wurden benutzt. Die Spuren, die die Schreibgriffel in ihnen hinterließen, sind für uns wichtige und oftmals die einzigen Zeugnisse, die es uns ermöglichen, die ursprünglichen Zweckbestimmungen und den damaligen Gebrauch der Handschriften zu verstehen.

Sprachliche Schatzgrube

Unter all den Griffeleintragungen sind die Glossen von besonderer Bedeutung. Nebst manchen lateinischen sind viele unter ihnen nämlich volkssprachig, was für die sprachwissenschaftliche Erforschung historischer Sprachstufen von großem Interesse ist. Namentlich die Germanistik erkennt in den Griffelglossen eine außergewöhnlich wertvolle Quelle. Unter den volkssprachigen machen die althochdeutschen Griffelglossen die umfangreichste Überlieferung aus. In der hohen Zahl von 256 Handschriften konnten sie entdeckt werden, und es werden laufend neue gefunden. Ihre herausragende Bedeutung liegt erstens darin, dass es sich in der Mehrzahl um sehr alte Belege handelt, unter denen sich die ältesten Zeugnisse der deutschen Sprache überhaupt befinden. Zweitens sind Griffelglossen vermutlich original eingetragen, also nicht wie viele Federglossen kopiert, was für die sprachliche Auswertung von hoher Wichtigkeit ist. Drittens sind Griffelglossen dafür verantwortlich, dass sich die althochdeutschen Quellen ständig und in einem Ausmaß vermehren, wie dies vor wenigen Jahrzehnten noch für undenkbar gehalten wurde. Dass in den Griffelglossen die ältesten schriftlichen Nachweise einer Sprache auftauchen, gilt übrigens für mehrere historische Volksprachen, auch für das Altsächsische, das Altniederländische und das Altenglische, dazu auch für keltische Sprachen wie das Altirische und das Kymrische, und selbst unter den altjapanischen und altkoreanischen Sprachdenkmälern sind die ältesten Zeugnisse eingeritzte Glossen.

Die Erforschung der Griffelglossen

Das Bewusstsein um die Bedeutung der Griffelglossen hat sich in der Wissenschaft nur langsam und bis heute auch nicht überall durchgesetzt. Die Federglossen standen von Anfang an im Fokus der glossographischen Bemühungen, und sie blieben bis heute deren Hauptgegenstand. Erst in den letzten einhundert Jahren wurde das Phänomen der eingeritzten Glossen breiter bekannt gemacht. In den historischen Grammatiken und Wörterbüchern hat das Material inzwischen seinen festen Platz inne. Umso mehr könnte man sich wundern, warum Griffelglossen auch heute noch kaum Forschungsaktivitäten auf sich ziehen. Die Gründe liegen in der Sperrigkeit des Materials selbst. Griffelglossen sind – die Abbildung 1 lässt es erahnen – schwer zu erkennen und noch viel schwerer zu entziffern. Es braucht viel Geduld und paläographische Kenntnisse, aber auch das Vertrauen und Entgegenkommen der Bibliotheken, um die kostbaren Handschriften gewinnbringend untersuchen zu können. Überdies steht die Arbeit zunehmend quer zu den Zeichen der Zeit. Um den Griffelglossen begegnen zu können, muss man sich vom Bildschirm losreißen und zu den Büchern zurückkehren, denn auf dem Digitalisat geben sich die Einritzungen nicht oder zumindest nicht lesbar zu erkennen. Dies illustriert die Abbildung 2.

Abb. 2: Auf dem Digitalisat des Handschriftenfragments Karlsruhe, Badische Landesbibliothek Cod. Aug. Fr. 14, fol. 2v, sind zwischen den Textspalten zwar Einritzungen zu erkennen, aber lesen kann man sie nicht.

Auf der Suche nach Neuem

Zufällige Entdeckungen bereiten viel Freude. Gewissheit aber, ob in einer Handschrift Griffelglossen stehen, kann nur mit einer planmäßigen Untersuchung erlangt werden. Eine systematische Suche verspricht zwar allein noch keinen Erfolg, aber die Erfahrung zeigt, dass Entdeckungen recht häufig sind. Nicht selten führen sie sogar zu ganz neuen Erkenntnissen. Ein Beispiel dafür sind die Handschriften aus dem Kloster Reichenau in der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe, die in jüngster Zeit auf Griffelglossen untersucht werden. Vormals als Bestand bekannt, der prachtvolle althochdeutsche Glossensammlungen, aber kaum den Texten hinzugeschriebene Glossen aufzuweisen hatte, geben sie sich neu als Träger etlicher Textglossen zu erkennen, die aber eben nicht mit Tinte, sondern mit Griffel eingetragen sind und deshalb bis in die jüngste Zeit noch unbekannt waren. Plötzlich zeigt sich, dass auch auf der Reichenau die Mönche sich Notizen in der eigenen Sprache machten, wenn sie Texte studierten. Die neugefundenen Reichenauer Griffelglossen zeigen exemplarisch, dass es sich lohnt, weiterhin im Pergament auf Schatzsuche zu gehen.

Literatur

- Bischoff, Bernhard: Über Einritzungen in Handschriften des frühen Mittelalters. In: ders.: Mittelalterliche Studien. Bd. I. Stuttgart 1966, S. 88–92.

- Glaser, Elvira & Nievergelt, Andreas: Griffelglossen. In: Althochdeutsche und altsächsische Glossographie. Ein Handbuch. Bde. I u. II, hg. von Rolf Bergmann u. Stefanie Stricker. Berlin/New York 2009, S. 202–229.

- Nievergelt, Andreas: Die Glossierungsorte St. Gallen und Reichenau im Licht der neuen Forschung. In: Glossenstudien. Ergebnisse der neuen Forschung, hg. von Rolf Bergmann u. Stefanie Stricker. Heidelberg 2020, S. 281–306.

- Nievergelt, Andreas: Die Griffelglossen in der Handschrift Zürich, Zentralbibliothek Ms. Rh. 20. In: Sprachwissenschaft, Band 48 (2023), 3. Heft, S. 327–364.

- Studer-Joho, Dieter: A Catalogue of Manuscripts Known to Contain Old English Dry-Point Glosses. (Schweizer Anglistische Arbeiten 142). Tübingen 2017.