Zwischen Heimat und Welt

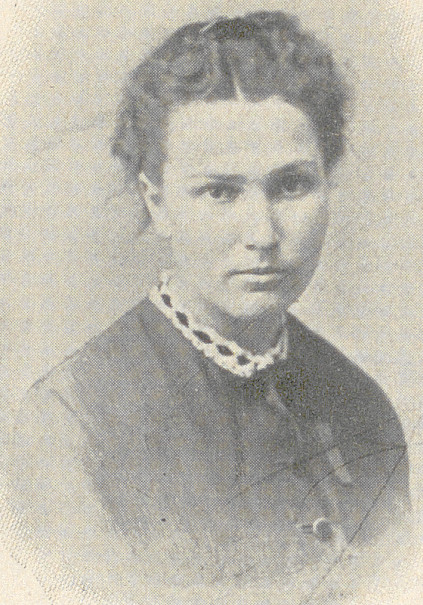

Augusta Bender im Alter von 24 Jahren. Aus: Bender, Augusta: Auf der Schattenseite des Lebens II (1914), Frontispiz. Quelle: BLB.

Elena Henn, 2.6.2025

DOI: https://doi.org/10.58019/H35J-8A97

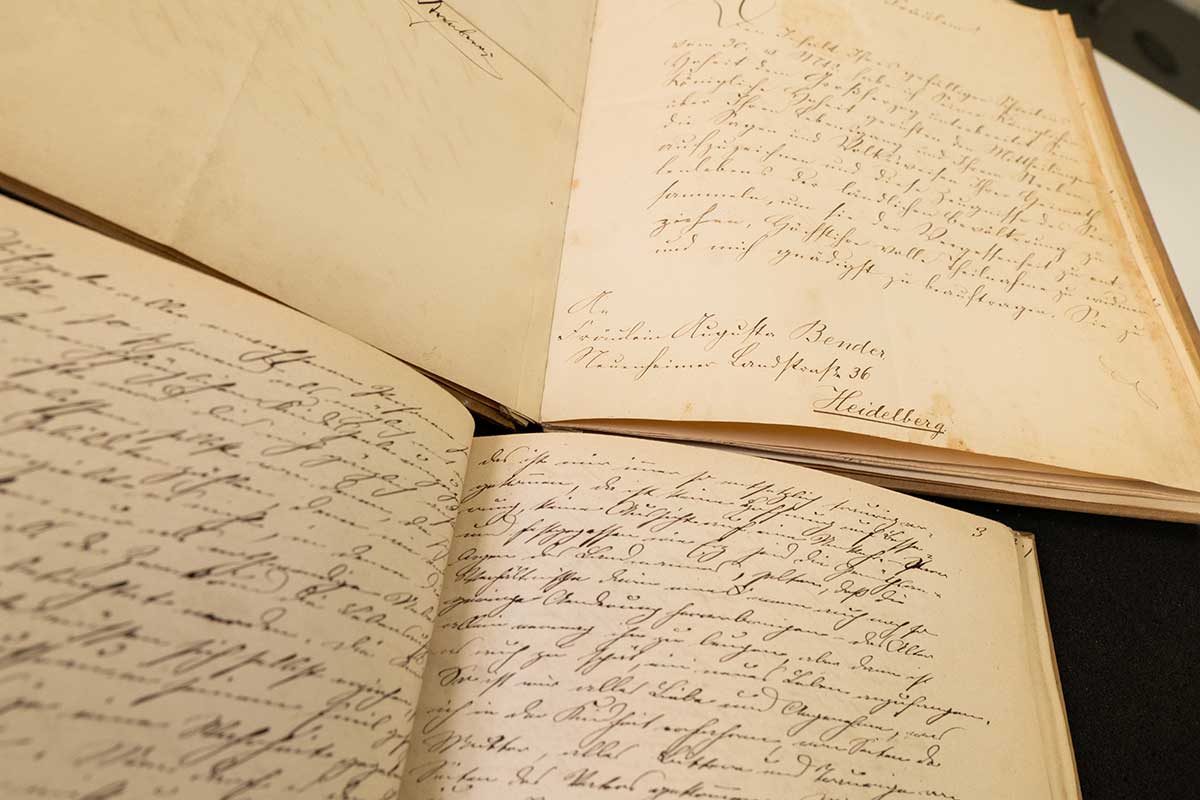

Am 16. September 1924 starb Augusta Bender nach einem sehr bewegten Leben in einem Altersheim in Mosbach – die heutzutage beinahe Vergessene war unter anderem Heimatschriftstellerin, aber auch Lehrerin, Tierschützerin und Frauenrechtlerin. Sie sprach vier Sprachen, interessierte sich sowohl für Kultur und Volkskunde als auch für Psychologie und Philosophie, auch mit naturwissenschaftlichen Themen war sie nicht unvertraut. Doch weite Teile ihres Wissens musste sie sich selbst beibringen, denn ihre Ausgangsbedingungen waren als Frau im 19. Jahrhundert und als Bauerntochter alles andere als optimal. Ihr umfangreicher Nachlass, bestehend aus rund 40 Bänden Korrespondenzen, Werkmanuskripte und -abschriften, Autobiographisches sowie Familiendokumente, befindet sich heute in der Badischen Landesbibliothek. Weitere Teile des Nachlasses befinden sich im Stadtarchiv Mosbach.

Von Oberschefflenz nach Amerika

Augusta Bender wurde am 20. März 1846 als jüngstes von sechs Kindern in bescheidene Verhältnisse geboren: Die Mutter erbte einen Bauernhof, der später alkoholabhängige Vater führte diesen aber erfolglos. Schon früh merkte Augusta Bender, dass sie – obwohl sie ihren Eltern fleißig Arbeiten abnahm – für die Arbeit auf dem Feld ungeeignet war; in ihrer Autobiographie Auf der Schattenseite des Lebens (1913, Bd. 1) erinnerte sie sich:

„Das Furchtbarste aber, was ich je an Arbeitsqualen ausgestanden habe, war trockene Erde an den Fingerspitzen zu haben. […] [A]lle anderen Leute [konnten] an allen Wassergräben mit erdigen Händen vorbei gehen, ohne daran zu denken, sie einzutauchen, während ich selbst mir oft die Adern mit den Zähnen hätte öffnen mögen, um mir die Fingerspitzen mit Blut zu befeuchten.“

Stattdessen interessierte sie sich zunehmend für Literatur und fing schon als Kind damit an, Geschichten (weiter) zu erzählen – eine Leidenschaft, die sie von der Mutter erbte, die als Kind ebenfalls stark an Geschichten, Liedern und Märchen interessiert war. Diese Geschichten der Mutter waren es auch, die Benders „kindliche Einbildungskraft in der Einsamkeit [beschäftigten]“, denn „[d]urch die Armuth [ihrer] Eltern, und [ihre] ärmliche Kleidung wurde [sie] stets von [ihren] Gespielinnen zurückgesetzt und verspottet.“ (Nachlass Bender, Signatur K 2079)

Als Jugendliche entschied sie sich – untypisch für die damalige Zeit – gegen eine Heirat und wollte stattdessen lieber selbst berufstätig werden: Mit 17 Jahren nahm sie 1863 in Mannheim kurzzeitig Schauspielunterricht, brach diesen allerdings ab, ließ sich stattdessen zur Telegraphistin ausbilden und arbeitete für die Post in Karlsruhe. Doch auch dieser Beruf stellte die junge Frau nicht zufrieden, für sie sollte er nur ein „Durchgangspunkt“ sein und ihr eine finanzielle Grundlage für ihre Weiterbildung schaffen: Mit der Unterstützung ihres Bruders konnte sie mit 21 Jahren eine Ausbildung zur Lehrerin absolvieren und fand nach einiger Suche eine Anstellung als Gouvernante einer US-amerikanischen Diplomatenfamilie, die sie auf einer Reise nach Paris, Nizza, Genua und Rom begleitete. Dies sollte nicht ihre einzige längere Reise sein: 1871 reiste sie zum ersten Mal in die USA, wo sie sich „Auguste“ nannte, als professor literarische Vorträge hielt und als Deutschlehrerin arbeitete. In Philadelphia allerdings wurde sie auch nicht glücklich, weshalb sie bald nach Deutschland zurückkehrte, wo sie in verschiedenen Städten, darunter Karlsruhe, Vorträge zur Frauenbewegung und Frauenfrage hielt. Allerdings blieb sie an keinem Ort sehr lange, schon in einem Brief von 1874 stellte sie fest: „Jeder Ort ist am Ende gleich für den, der an keinem geliebt und verstanden wird.“ (Nachlass Bender, Signatur K 2082) Zwischen 1871 und 1897 reiste sie insgesamt neunmal in die Vereinigten Staaten.

Augusta Bender als Schriftstellerin

In der Zeit ab ca. 1890 widmete sich Bender verstärkt dem Schriftstellertum und veröffentlichte zum Beispiel 1893 mit Die Reiterkäthe einen historischen Roman, der insgesamt gut aufgenommen wurde. Ein weiterer Erfolg waren die Oberschefflenzer Volkslieder (1902), die sogar von der Großherzogin Luise von Baden und ihrem Gatten Friedrich I. unterstützt wurden – vom Großherzog erhielt erhebliche finanzielle Zuwendungen. Noch 50 Jahre später wurde die Volksliedersammlung in hohen Tönen gelobt, so hieß es 1952 in einem Artikel der Ettlinger Zeitung, dass man die Oberschefflenzer Volkslieder „als eine Nachlese zum ‚Wunderhorn‘ bezeichnen“ könne. Die Autofiktionen beziehungsweise Autobiographien Der Kampf ums höhere Dasein (1907) und Auf der Schattenseite des Lebens (1913/14) waren auch zu Benders Lebzeiten beliebt.

Bender litt – vermutlich beeinflusst durch die sozialen Konventionen und Missstände der Zeit – an Schaflosigkeit und einigen psychischen wie physischen Erkrankungen. Verstärkt wurde ihr schlechter Zustand durch ihre Außenseiterrolle, in der sie sich trotz ihrer Kontakte zu anderen Schriftstellern und Künstlern wie Hans Thoma, Conrad Ferdinand Meyer und Ottilie Wildermuth zeitlebens befand. Das eigene literarische Schaffen stellte für sie eine Möglichkeit dar, das Leben zu bewältigen, indem sie sich, frustriert von der Realität, eigene Welten erschuf.

Heimatkunde: Die Oberschefflenzer Volkslieder

Ab der zweiten Hälfte 19. Jahrhundert wurde in breiten Lesekresien verstärkt Heimatliteratur rezipiert – anfangs stand diese noch eng mit der realistischen Erzählliteratur in Verbindung. Als Grund dafür kann die zunehmende Verstädterung und Industrialisierung angeführt werden, die viele Zeitgenossen verunsicherte und deswegen in der tendenziell konservativen bis antimodernen Heimatliteratur Halt suchten: Sie diente der Restauration, Rekonstruktion und Tradierung von Kultur und Bräuchen und war gleichzeitig weder intellektuell noch elitär – was den Kreis der Leser ungemein erweiterte.

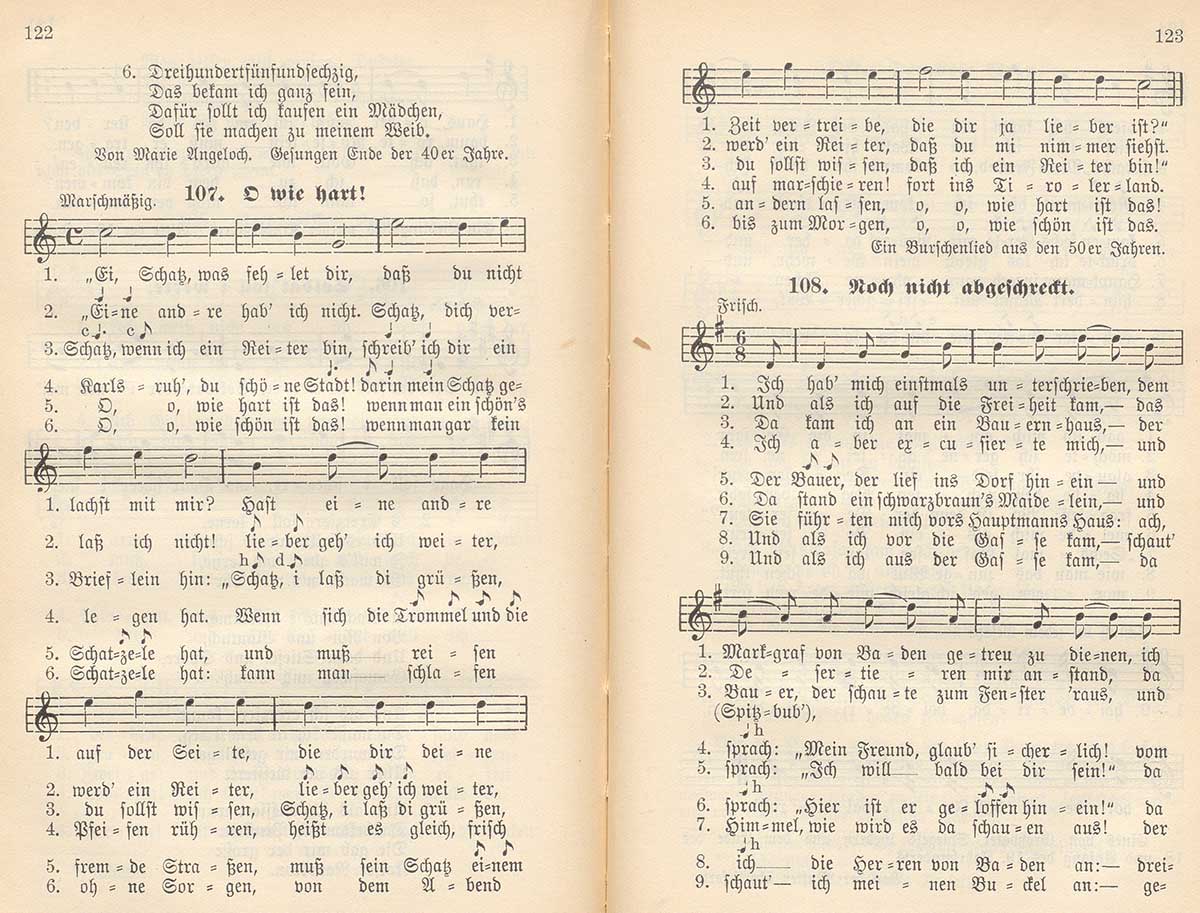

Von Augusta Bender gesammeltes Lied: O wie hart! Aus: Oberschefflenzer Volkslieder und volkstümliche Gesänge / gesammelt von Augusta Bender. Quelle: BLB.

Augusta Bender lässt sich diesem Heimatschriftstellertum insofern zuordnen, als auch sie versuchte, die lokale Kultur ihrer Heimat – zum Teil sogar vor historischem Hintergrund – zu dokumentieren und einer größeren Leserschaft zugänglich zu machen. Wohl am bekanntesten sind ihre bereits erwähnten Oberschefflenzer Volkslieder (1902), doch auch die Kulturbilder aus einem badischen Bauerndorfe (1910) sind Teil dieser Dokumentation.

Die Oberschefflenzer Volkslieder sind laut Bender ein „Versuch, das alte verklingende Dorfleben in Wort und Weise noch einigermaßen festzuhalten“ , wobei sie die Lieder ihres Heimatdorfes so aufnahm, wie sie diese bis zu ihrem 17. Lebensjahr selbst gehört hatte, „so groß auch oft die Versuchung sein mochte, den ursprünglichen Sinn wieder herzustellen.“ Zwar handelt es sich bei der Sammlung sicherlich nicht um ein wissenschaftliches Forschungsprojekt, jedoch besitzt sie den Anspruch, für ein solches die Grundlage zu bieten – Bender kategorisierte die Lieder sogar nach einerseits ‚ursprünglichen‘, aus dem „Volksboden herausgewachsen[en]“ Stücken und andererseits Kunstdichtung.

Bei einem Großteil der von ihr gesammelten Stücke handelt es sich um eher allgemeines Liedgut wie zum Beispiel Liebeslieder oder Tanzlieder, doch vereinzelt finden sich auch Texte mit Lokalbezug, so zum Beispiel das Lied: O wie hart! / Karlsruh‘ Du schöne Stadt oder Eine dunkle Geschichte / Es zog ein Pfalzgraf über den Rhein.

Einen weitaus stärkeren Lokalbezug haben, wenig überraschend, die Kulturbilder aus einem badischen Bauerndorfe (1910) – bei besagtem Bauerndorfe handelt es sich wieder einmal um das im Neckar-Odenwald-Kreis gelegene Oberschefflenz. Bender schildert in insgesamt 21 Kapiteln die Geschichte ihres Heimatdorfes vom 17. bis zum 19. Jahrhundert, geht aber auch auf Bräuche, Trachten und mündlich tradiertes Lied- und Erzählgut ein und berichtet von bekannten Persönlichkeiten aus der Dorfgeschichte. Im Zentrum einiger Kapitel steht Martin Spiegel, Benders Großvater mütterlicherseits, den sie zwar nur aus den Erzählungen ihrer Mutter kannte, dem sie aber dennoch das Buch über ihr Heimatdorf widmete.

Gelobt, idealisiert, vergessen?

Obwohl Augusta Bender heute beinahe vergessen ist, wurden ihr Werk und Wirken vor allem noch zu ihren Lebzeiten, aber auch nach ihrem Tod, rezipiert. Gelobt wurde ihr Werk in erster Linie aufgrund der Sprache und der Charakterdarstellungen. In einem anlässlich des 70. Geburtstags der Schriftstellerin veröffentlichten Beitrages im Badischen Beobachter hieß es beispielsweise: „Ihre Sprache ist herb, manchmal vielleicht auch ungelenk, immer aber originell, frisch, natürlich und anschaulich.“ Zudem sei „ihr Leben voller Enttäuschungen“ gewesen und „auch als Schriftstellerin hatte sie nicht den Erfolg, den sie nach ihrem Können hätte beanspruchen dürfen.“ Auch in anderen Zeitungen wurde sie gewürdigt.

Nachlass Bender in der Badischen Landesbibliothek. Quelle: BLB.

Nach ihrem Tod im September 1924, und vor allem nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933, wurde Bender zunehmend als Heimatschriftstellerin aus einfachen Verhältnissen idealisiert. So stimmte Hermine Maierheuser (1882–1968), die Bender noch persönlich kannte, in einem Artikel in der Badischen Presse von 1934 dem Landwirtschaftsrat Alfred Kälber zu, wenn dieser meinte, Bender sei „das tragische Symbol einer Zeit, die bodenständiges Schrifttum nicht zum Blühen bringen konnte, wenn es so aus den urgegebensten Anfängen aufsproßte“.

Für Maierheuser war Bender eine „herbe Bauerntochter“, die lieber „Wohltaten erweisen wollte“, als diese selbst zu empfangen. Maierheuer stilisierte Bender beinahe zu einer Art Märtyrerin der Heimatschriftstellerei: „Bittere Worte hasteten aus ihrem Mund, ihre gescheiten Funkelaugen blitzten, über ihrer vergrämten Stirn sah man im Geiste den Dornenkranz des Leids.“

Zwei Jahre später wurde Bender – ebenfalls von Hermine Maierheuser, diesmal jedoch im badischen NS-Organ Der Führer – noch stärker ideologisch in Beschlag genommen: War sie zuvor eine „herbe Bauerntochter aus dem badischen Frankenland“, so ist sie nun „eine erdverbundene, heimattreue Bauerntochter, [die danach strebte], ihre reichen Gaben auszubilden, damit sie der Heimat und ihrem Volk dienen könne.“

Bereits damals habe sie „Dinge, die wir wieder schätzen und hegen lernten: Völkisches bewußtes Bauerntum, alte Bräuche, vergessene Lieder“ vermitteln können. Die Erfahrungen, die Bender bei dem Versuch, die Klassenschranken zu überwinden, machte, kommentierte Maierheuser gemäß der nationalsozialistischen Ideologie – der die urbanen Zentren stets verdächtig waren – folgendermaßen:

„Sie war als Landkind in die Stadt gekommen mit dem Gauben [sic!], die Stadtleute seien schließlich vornehmer als die Landbewohner, weil sie die Möglichkeit hatten, nach außen hin feiner aufzutreten. Alle Demütigungen fraßen sich ätzend in ihr reines Gemüt. Erschüttert erlebte sie, daß es außer boshaften Menschen auch noch solche gab, die sich gegen das Wissen wehrten.“

Der ‚verkommenen‘ städtischen Gesellschaft wurde antagonistisch das angeblich von Bender verkörperte nationalsozialistische Ideal eines ‚edlen‘ deutschen Bauerntums gegenübergestellt.

Hermine Maierheuser würdigte die Heimatschriftstellerin auch 1949 anlässlich deren 25. Todestages in den Badischen Neuesten Nachrichten. Der Ton ist, der Nachkriegssituation ‚angepasst‘, konservativ, aber deutlich gemäßigter, beinahe vorsichtig: „Trotz aller dichterischen Begabung und Unternehmungslust war sie eine Art weltfremde Gelehrte im feinsten Sinn, eine Forscherin der Heimat, der Bräuche und der Menschenseelen, und die Basis, die ihr das Leben bot, hätte breiter und fester sein müssen.“

Bender war in ihrem Denken in vielen Aspekten konservativ, in manchen anderen aber erstaunlich progressiv, so zum Beispiel in Bereich der Frauenbewegung und der Tierrechte, worauf in Teil II genauer eingegangen wird. Diese Ambivalenz teilt sie sich mit vielen anderen bürgerlichen Frauenrechtlerinnen und Schriftstellerinnen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Von ihren Zeitgenossen wurde sie vor allem für ihre Heimatdichtung gelobt, da diese in hohem Maße den Bedarfen des bürgerlichen Lesepublikums um die Jahrhundertwende entsprach. Sie leistete dabei, wie viele andere Heimatschriftsteller, einen Beitrag zum sich im Kaiserreich wandelnden deutschen Nationalbewusstsein und Nationalismus – weg von den liberalen nationalen Ideen der Revolution von 1848/49 hin zu einem immer aggressiver auftretenden ‚Reichsnationalismus‘, der auch die einzelstaatlichen Partikularismen zunehmend verdrängte. So finden sich in Benders Werk auch Spitzen gegen andere Kulturen, so zum Beispiel gegen die US-amerikanische oder die französische. Benders Patriotismus blieb jedoch in seiner Aggressivität weit hinter dem vieler ihrer bürgerlichen Zeitgenossen zurück. Für den völkischen Nationalismus der Nationalsozialisten lässt sie sich sie sich jedoch unter keinen Umständen vereinnahmen.

Werke von Augusta Bender:

- Mein Bruder (1883)

- Haideblumen (1891)

- Die Reiterkäthe (1893)

- Ein deutsches Mädchen in Amerika (1900)

- Die Hausfreundin (1–3, 1900-02)

- Sorle, die Lumpenfrau (1901)

- Oberschefflenzer Volkslieder (1902)

- Der Kampf ums höhere Dasein (1907)

- Kulturbilder aus einem badischen Bauerndorfe (1910)

- Die Macht des Mitleids (1910)

- Auf der Schattenseite des Lebens (1913/14)

- Augusta Bender. Zum 170. Geburtstag der Schriftstellerin, hrsg. v. Augusta-Bender-Verein e.V., Schefflenz 2016xx.

Verwendete Literatur:

- Bender, Augusta: Der Kampf ums höhere Dasein. Jugendgeschichte einer Kleinbauerntochter. Karlsruhe 1907.

- Bender, Augusta: Die Macht des Mitleids. Ein Tierschutzroman. In: dies.: Gesammelte Werke, hg. von Georg Fischer. Buchen-Walldürn 1996 (1910), S. 7–134.

- Bender, Augusta: Auf der Schattenseite des Lebens. Baden-Baden 1913/14.

- Bender, Augusta: Die Frauenfrage in Deutschland. In: dies.: Gesammelte Werke, hg. von Georg Fischer. Buchen-Walldürn 1996 (1883), S. 327–332.

- Bender, Augusta (a): Über Frauenerziehung in Amerika. In: Die Lehrerin in Schule und Haus 22 (1905/1906), S. 732–738.

- Bender, Augusta (b): Vom deutschen Volksliede. In: Die Lehrerin in Schule und Haus 22 (1905/1906), S. 1261–1263.

- Bender, Augusta (c): Ein Kapitel über Frauenkleidung. In: Die Lehrerin in Schule und Haus 22 (1905/1906), S. 1286–1290.

- Bender, Augusta: Die Hausfreundin. Ein Buch für alle. Erster Band. Eberbach/Leipzig 1900.

- Dohnke, Kay: Heimatliteratur und Heimatkunstbewegung. In: Handbuch der deutschen Reformbewegungen 1880–1933, hg. von Diethart Kerbs u. Jürgen Reulecke. Wuppertal 1998, S. 481–493.

- Fischer, Georg: Nachwort. In: Bender, Augusta: Gesammelte Werke, hg. von Georg Fischer. Buchen-Walldürn 1996, S. 339–358.

- Fischer, Georg: „Ich bin ja auch von Haus aus eine Freidenkerin“. August Benders zweite Seereise in die Vereinigten Staaten, in: Der Sopha schön, und doch zum Lottern, hg. Von Nikolaus Gatter. Berlin 2015 (Almanach der Varnhagen-Gesellschaft 3), S. 429-443.

- Heine, Heinrich: Die Romantische Schule. In: ders.: Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke, hg. von Manfred Windfuhr. Bd. 8/1: Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. Hamburg 1979, S. 121–249.

- Meyer-Renschhausen, Elisabeth: Frauenbewegung. In: Handbuch der deutschen Reformbewegungen 1880–1933, hg. von Diethart Kerbs u. Jürgen Reulecke. Wuppertal 1998, S. 167–179.

- Oeftering, Wilhelm Engelbert: Die fränkische Dichterin Augusta Bender. In: Der Wartturm 5.2 (1929), S. 5–7.

- Scheidle, Ilona: Heidelbergerinnen, die Geschichte schrieben. Frauenportraits aus fünf Jahrhunderten. München 2006.

- Teuteberg, Hans-Jürgen: Zur Sozialgeschichte des Vegetarismus. In: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 81 (1994), S. 33–65.

- Weber, Ulrich: Bender, Augusta. In: Badische Biographien Neue Folge 1, hg. von Bernd Ottnad. Stuttgart 1982, S. 38–40.

In Teil II werden Benders Aktivitäten in der Tierschutz- und Frauenbewegung einer näheren Betrachtung unterzogen.