Liberales Tauwetter und Wechsel in die zweite Kammer

Bild aus: Albert Kuntzemüller: Die badischen Eisenbahnen 1840-1940, Freiburg i. Br./Heidelberg 1940, Quelle: Public Domain.

Gerrit Heim, 25.7.2025

DOI: https://doi.org/10.58019/YRJ9-MS81

Teil I des Artikels zu Karl von Rotteck beschäftigte sich mit seiner Rolle für den badischen Frühliberalismus.

Nach einer Legislaturperiode endete Rottecks parlamentarische Karriere zunächst. Die Universität entsandte für die folgende Periode einen anderen Vertreter, sodass Rotteck in die Lehrtätigkeit zurückkehren musste. Hier gelang es ihm nicht, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Ähnlich wie bei seiner Lehrtätigkeit in Geschichte wollte er ein großes Studienhandbuch veröffentlichen. Dieses juristische Pendant fand jedoch kaum Leser und wurde von der Fachwelt als wenig originell und teils rückständig wahrgenommen. Rasch unternommene Versuche, in die Politik zurückzukehren, scheiterten, da das Freiburger Wahlmännergremium ihm im Jahr 1825 die Aufstellung als Kandidat für die zweite Kammer versagte. Dies war jedoch nur ein vorübergehender Rückschlag. Schon kurze Zeit später war Europa in Aufruhr. In Frankreich wurde der regierende König 1830 einmal mehr gestürzt, in Polen revoltierte das Volk gegen die Zarenherrschaft, und in Baden verzichtete der neue Großherzog vor diesem Hintergrund auf eine Beeinflussung der Wahlen. Rotteck wollte jedoch kein Risiko eingehen und trat daher gleichzeitig in fünf Wahlbezirken an. In Kenzingen/Endingen erhielt er alle Stimmen und zog für diesen Wahlkreis in die Zweite Kammer ein, die ihn sofort zum Vizepräsidenten ernannte.

In den Jahren unmittelbar ab 1830 führte die liberal dominierte Zweite Kammer unter Mitwirkung Rottecks zahlreiche Reformen durch. Dazu gehörten eine große Bildungsreform, die Bauernbefreiung durch die Ablösung der Feudallasten sowie die Abschaffung der Zensur. Nachdem der badische Liberalismus ein Feuerwerk abgebrannt hatte, folgte der reaktionäre Gegenschlag. Im Jahr 1832 ordnete der Deutsche Bund die Rücknahme der liberalen Pressegesetzgebung an, verbot Publikationsorgane und Vereine, schloss die Universität Freiburg vorübergehend und versetzte Rotteck mit einem Lehrverbot in den Ruhestand. Seinen Sitz im Landtag behielt er zwar, verlor aber an Bedeutung, da seine Prinzipientreue zunehmend als Halsstarrigkeit wahrgenommen wurde und seine weitschweifigen Reden bei den anderen Abgeordneten für Verdruss sorgten. Zudem zeigte sich Rotteck nicht bereit, den veränderten politischen Gegebenheiten Rechnung zu tragen.

Das Großherzogtum Baden in malerischen Original-Ansichten seiner interessantesten Gegenden, seiner merkwürdigsten Städte, Badeorte, Kirchen, Burgen und sonstigen ausgezeichneten Baudenkmäler alter und neuer Zeit, Illustration: Kenzingen. Badische Landesbibliothek Karlsruhe, Quelle: BLB, CC-BY-SA-Lizenz (4.0).

Von der Entwicklung überholt

Der Liberalismus hatte sich ursprünglich als integrative Kraft verstanden. Um 1830 bildeten sich jedoch Fraktionen und Parteien, unter anderem, weil die Regierung nun ebenfalls Kandidaten für Wahlen aufstellte. Zudem entstanden politische Strömungen, die nicht mehr als liberal zu klassifizieren waren und die Zeitgenossen als Radikalismus bezeichneten. Rotteck war nicht mehr bereit, diesen Schritt mitzugehen.

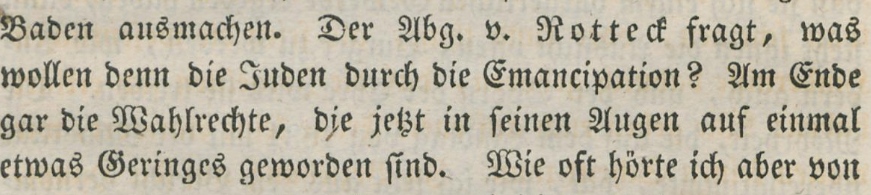

Zudem irritierte Rotteck zunehmend in ganz unterschiedlichen Punkten. Da wäre zum einen sein striktes Eintreten für ein Zensuswahlrecht, durch das die Wahl letztlich zum Privileg einer vermögenden Oberschicht wurde. Noch mehr Irritationen löste jedoch sein Widerstand gegen die sogenannte Judenemanzipation, also die bürgerliche Gleichstellung der Juden, aus.

Beginn eines längeren Diskussionsbeitrags Rottecks zur Judenemanzipation am 27. September 1833, Quelle: BLB.

Durch die Verfassung von 1818 wurden den badischen Juden wichtige Rechte wieder entzogen. Zwar hatten sie um 1830 Gewerbefreiheit und steuerliche Gleichstellung, jedoch fehlten ihnen die wichtigen Orts- und Staatsbürgerrechte. 1831 und 1833 kam es daher zu längeren sogenannten „Judendebatten“ im Landtag. Zwar war Rotteck kein Vordenker eines antisemitischen Rassismus und positionierte sich nicht als Eiferer. Er war jedoch von antijüdischen Vorurteilen und der verbreiteten These der Selbstausgrenzung der Juden durch Glaubenspraktiken und Gebräuche geprägt. Für ihn konnten Juden nur dann Staatsbürger werden, wenn sie faktisch aufhörten, Juden zu sein, weil er sie als anders wahrnahm und von einem gleichförmigen Staatsbürger ausging. Mit diesen Ansichten stand Rotteck nicht allein, was die Grenzen der Toleranz vieler Aufklärer verdeutlicht. Andere Frühliberale wie Welcker oder Duttlinger zeigen jedoch, dass man seine Ansicht in der Debatte ändern und sich von überkommenen Prägungen lösen konnte. Den Höhepunkt bildete der Streit um den Artikel zur Emanzipation der Juden im „Staats-Lexikon” von Karl Steinacker. Hier distanzierte sich Rotteck als Herausgeber. Solche antimodernen Ansichten vertrat er auch in wirtschaftlichen Fragen. So stimmte er im Landtag weder für den Beitritt zum Zollverein noch für eine Liberalisierung des Zunftwesens.

Nicht nur in diesen Punkten verpasste Rotteck den Anschluss an die Zeit. In der alles überrragenden deutschen Frage zeigte sich der regionale Patriotismus Rottecks, aber auch, dass er einer anderen Generation angehörte als die Studenten, die auf dem Hambacher Fest die schwarz-rot-goldene Fahne des noch nicht erreichten deutschen Staates schwenkten. Rotteck war kein Gegner einer nationalen Einigung, aber das Großherzogtum Baden, dessen Verfassung und vor allem dessen liberale Freiheiten entsprachen seinen Grundüberzeugungen. Hier lag die Sollbruchstelle zwischen den gemäßigt liberalen Kräften und den radikalen Demokraten sowie den Befürwortern einer Einigung um jeden Preis. Einen von Preußen oder Österreich dominierten Einheitsstaat lehnte er entschieden ab. Eine nationale Einigung zum Preis der Aufgabe individueller Freiheit war für ihn nicht erstrebenswert. Rotteck schwebte vielmehr eine Reform des Deutschen Bundes mit einer herausgehobenen Rolle der süddeutschen konstitutionellen Staaten vor.

Rotteck, der 1819 als einer der wichtigsten Männer des deutschen Liberalismus galt, wurde 1832 von Carl Ludwig Börne als schwach bezeichnet, da er und seine Freunde die Revolution scheuten. Da war er wieder, der alte Gegensatz zwischen Reform und Revolution, der sich fortan durch die deutsche Geschichte zog. Seine Gegnerschaft zu Preußen, das er als Gefahr für die liberaler Gesinnung betrachtete, zeigte sich 1838 deutlich, als Rotteck in seiner Streitschrift Die cölnische Sache, betrachtet vom Standpunkt des allgemeinen Rechts Partei für den gefangengesetzten Kölner Erzbischof ergriff. Ansonsten nahm er aufgrund seiner Prägung durch die josephinischen Reformen Abstand zur katholischen Kirche und konnte mit den ultramontanen Tendenzen seiner Zeit nur wenig anfangen.

Spätwerk im Berufsverbot

Ein Berufsverbot und die sinkende Bedeutung im Landtag schufen jedoch die Kapazitäten für jenes Werk, das bis heute mit Karl von Rotteck verbunden bleibt. Friedrich List gewann die beiden von einem Berufsverbot betroffenen Landtagsabgeordneten Karl von Rotteck und Karl Theodor Welcker für die Herausgeberschaft eines großen Staatslexikons zur Volksbildung. Ursprünglich war das Werk auf fünf bis acht Bände angelegt, doch am Ende erschienen 15 Bände und vier Supplemente in mehreren Auflagen. Insgesamt waren 67 Autoren an dem Werk beteiligt, rund ein Drittel der Beiträge verfassten jedoch die Herausgeber selbst. Rottecks 92 Artikel im „Staats-Lexikon” bilden gewissermaßen sein politisches Vermächtnis. Seine Artikel zu den Themen Naturrecht, Monarchie und Minister erschienen jedoch erst posthum. Das Staats-Lexikon gehörte bis weit über die Jahrhundertmitte hinaus zu den Standardwerken in deutschen bürgerlichen Haushalten und diente regelrecht als Haus- und Vorlesebuch. Damit leistete es einen wichtigen Beitrag zur Vernetzung der kleinräumigen liberalen Bewegungen. Die Forschung betrachtet es als Grundbuch des deutschen Frühliberalismus.

Den Abschluss des Staats-Lexikons erlebte Rotteck nicht mehr, wohl aber noch die Aufhebung seiner Zwangspensionierung. Kurz vor der Wiederaufnahme seiner akademischen Lehrtätigkeit starb Karl von Rotteck im Alter von 65 Jahren in seiner Geburtsstadt Freiburg im Breisgau.

Seine Bedeutung zeigt sich in den sofort einsetzenden Schriften zu seiner Person. Beginnend mit der Gedächtnisrede von Johann Fritz (publiziert 1842) und dem Ehrentempel (publiziert 1841) über die Antrittsrede von Richard Roepell in Breslau 1883 ist das Interesse der Forschung an Rotteck bis heute nicht erloschen. Zu vielschichtig und widersprüchlich war sein Charakter in einer prägenden Phase der deutschen Geschichte zwischen Altem Reich, napoleonischen Umbrüchen und Vormärz.

Von Karl von Rotteck herausgegeben:

- Der Freisinnige: Freiburger politische Blätter, 1832.

- Karl von Rotteck; Karl Theodor Welcker (Hgg.): Staats-Lexikon oder Encyklopädie der Staatswissenschaften in Verbindung mit vielen der angesehensten Publicisten Deutschlands, 15 Bde., 4 Suppl., Altona 1834–1848.

Zentrale Werke von Karl von Rotteck:

- Karl von Rotteck: Allgemeine Geschichte vom Anfang der historischen Kenntniß bis auf unsere Zeiten, 9 Bde., Freiburg i. Br. 1813-1845

- Karl von Rotteck: Lehrbuch der Staatswissenschaften, 4 Bde., Stuttgart 1829-1940.

Literatur:

- Karl von Rotteck. Professor und Politiker 1775–1840, in: Gerhard Taddey; Joachim Fischer (Hgg.): Lebensbilder aus Baden-Württemberg, Bd. 20, hrsg. Im Auftrag der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, S. 166-206.

- Hemut Gambries: Karl von Rotteck und das Hambacher Fest, in: Jahrbuch der Hambach-Gesellschaft 24 (2006), S. 94–109.

- Gerhard Göhler: Republikanismus und Bürgertugend im deutschen Frühliberalismus: Karl von Rotteck, in: Michael Th. Greven; Herfried Münkler; Rainer Schmalz-Bruns (Hgg.): Bürgersinn und Kritik, Baden-Baden 1998, S: 123–149.

- Jürgen Voss: Karl von Rotteck und die französische Revolution, in: Roger Dufraisse (Hg.): Revolution und Gegenrevolution 1789–1830. Zur geistigen Auseinandersetzung in Frankreich und Deutschland, München 1991, S. 157–177.

- Christian Würz: Karl von Rotteck als Autor und Politiker, in: ZGO 157 (2009), S. 343–356.

- Joachim Faller: Freiheit, Christentum und der Gang der Weltgeschichte bei Karl von Rotteck, in: Kirchengeschichte – Landesgeschichte – Frömmigkeitsgeschichte. Eine Festschrift für Barbara Henze, Remscheid 2008, S. 65–82.

- Eugen Wendler: Friedrich List: Persönliche Begegnungen mit berühmten Zeitzeugen. Seine bedeutendsten Gönner und Widersacher, Wiesbaden 2020

- Jörn Leonhard: Vormärz und Liberalismus, in: Heinz Krieg u.a. (Hgg.): Auf Jahr und Tag. Leben in Freiburg in der Neuzeit, Freiburg i. Br. 2019, S. 77-99.

- Hans-Peter Brecht; Ewald Grothe (Hgg.): Karl von Rotteck und Karl Theodor Welcker. Liberale Professoren, Politiker und Publizisten, Baden-Baden 2018.

- Hermann Kopf: Karl von Rotteck – Zwischen Revolution und Restauration, Freiburg im Breisgau 1980.

- Rüdiger von Treskow (bearb.): Erlauchter Vertheidiger der Menschenrechte. Die Korrespondenz Karl von Rottecks, 2 Bde., Freiburg; Würzburg, 1990.

- Heiko Haumann: Schicksale. Menschen in der Geschichte, Wien/Köln/Weimar 2012.

- Heiko Haumann; Hans Schadek (Hgg.): Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau, Bd. 3, Von der badischen Herrschaft bis zur Gegenwart, Stuttgart 2001.

- Thomas Zunhammer: Zwischen Adel und Pöbel. Bürgertum und Mittelstandsideal im Staatslexikon von Karl v. Rotteck und Karl Theodor Welcker, Baden-Baden 1995.