Schoeller & Hoesch 1880–1930

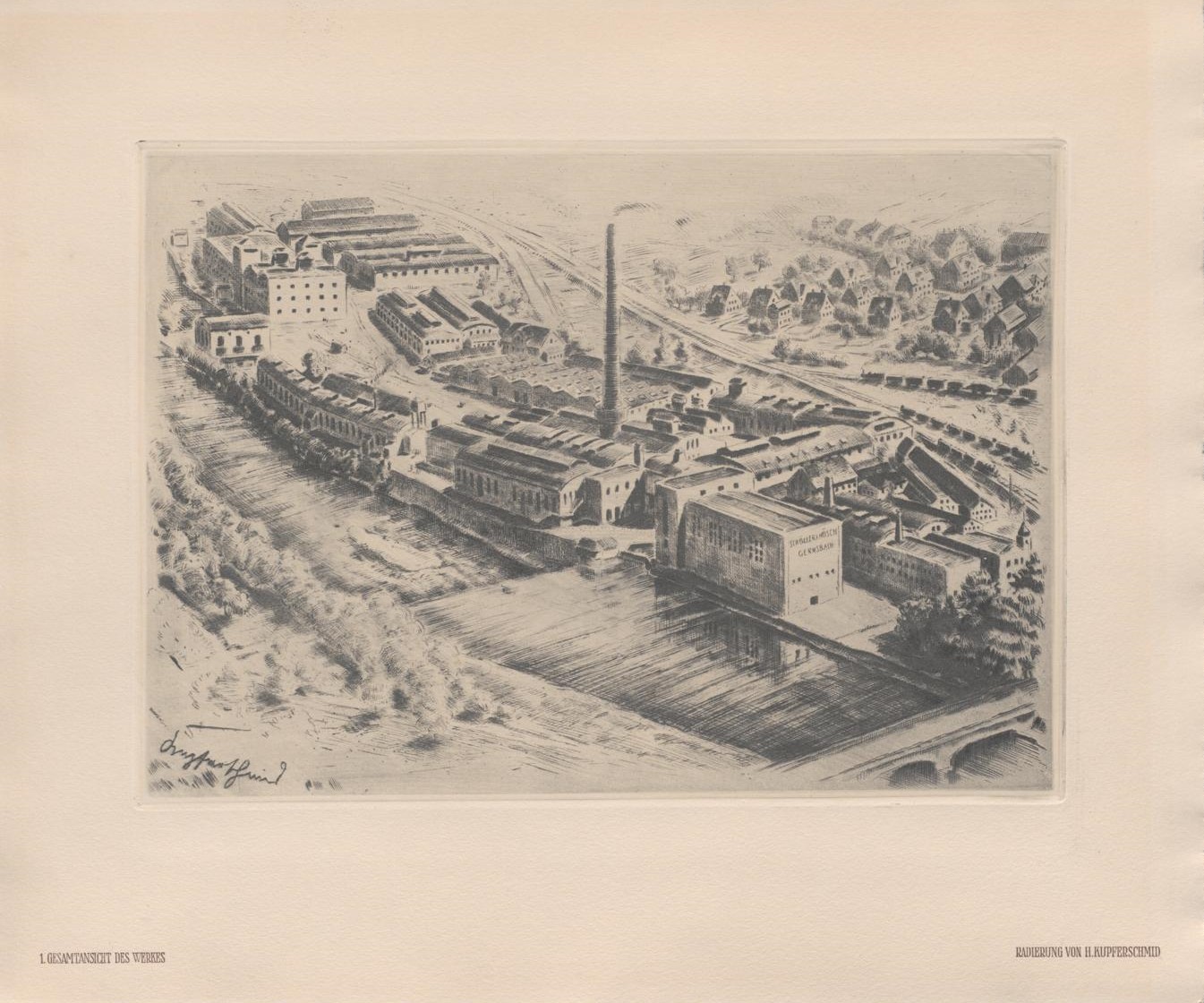

Abb. 1: Heinrich Kupferschmid: Schoeller & Hoesch. Gesamtansicht des Werkes, 1930 (Tafel 1). Quelle: BLB, PDM 1.0

Julia von Hiller, 3.9.2025

DOI: https://doi.org/10.58019/6JJC-NJ66

Die Badische Landesbibliothek hat eine besondere Rarität erworben: eine Mappe mit 16 Original-Radierungen, die die Papierfabrik Schoeller & Hoesch in Gernsbach anlässlich ihres 50-jährigen Firmenjubiläums 1930 bei dem Karlsruher Künstler Hermann Kupferschmid in Auftrag gegeben hat. Die Blätter zeigen die technischen Anlagen der Fabrik, den Prozess der Papierherstellung vom Auskochen, Bleichen und Mahlen der Hadern-Rohstoffe über die Papiermaschinen, Glätt-, Schneide- und Sortieranlagen bis zur Verladestation.

Die Firma: Schoeller & Hoesch

Im Jahr 1881 gründete der Papierfabrikant Felix Heinrich Schoeller aus Düren zusammen mit dem Ingenieur Georg Schultz als persönlich haftendem Gesellschafter in Gernsbach eine Zellulosefabrik. Der Standort auf dem Gelände einer abgebrannten Schleifmühle war ideal, lag er doch direkt am Wasserzufluss der Murg und unmittelbar gegenüber dem 1869 errichteten Bahnhof. Allerdings verbreitete die Fabrik in ihrem Umfeld einen für die Anwohner unerträglichen Gestank aufgrund der bei der Rohstoffverarbeitung entstehenden gesundheitsschädlichen Dämpfe. Insgesamt 21 einflussreiche Kläger strengten mit Erfolg Schadensersatzprozesse an. Deshalb und weil die in Gernsbach produzierte Natroncellulose im Preiskampf gegen die Sulfitcellulose ohnehin unterlag, stellte die Firma ab 1896 auf Papierherstellung um und gab die Zellstoffproduktion im Jahr 1902 ganz auf. 1904 nahm sie eine zweite Anlage für die Seiden- und Zigarettenpapierproduktion in Betrieb.

1899 trat Hugo Hoesch aus der rheinischen Industriellenfamilie Hoesch, Neffe von Felix Heinrich Schoeller, in die Leitung des Werks ein; er war bereits seit 1893 kaufmännischer Geschäftsführer gewesen. Nach dem Ausscheiden von Georg Schultz 1903 war er alleiniger Gesellschafter. Seither firmierte das Unternehmen als Schoeller & Hoesch GmbH. Die Familie Hoesch blieb bis 1981 in der Leitung der Firma tätig. Mit der Einrichtung einer Betriebskrankenkasse bereits 1884, der Gründung einer Pensionskasse 1907 und der Errichtung von Werkswohnungen ab 1919 engagierte sich die Firma auch für das Wohl ihrer Mitarbeiter.

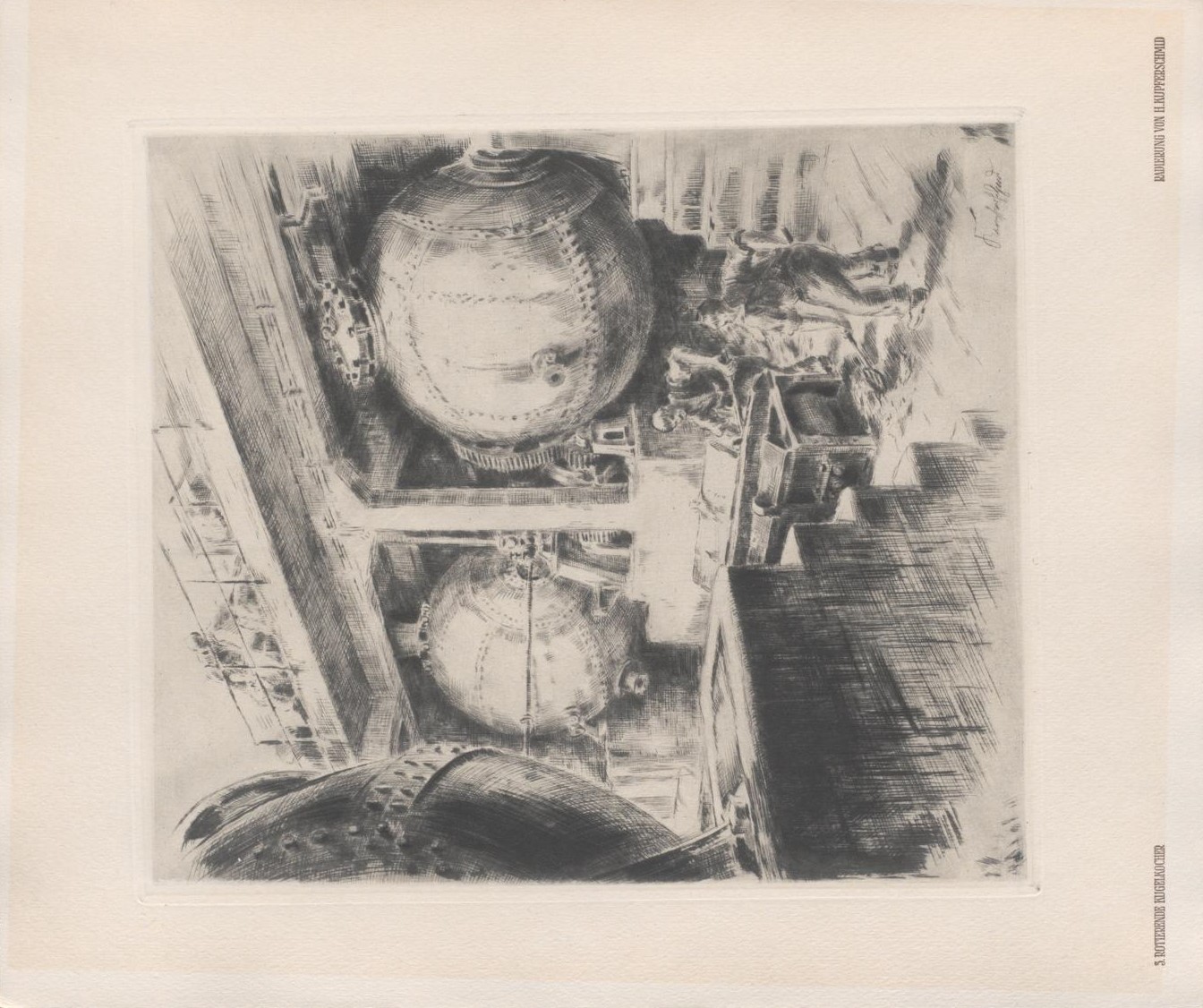

Abb. 2: Heinrich Kupferschmid: Schoeller & Hoesch. Rotierende Kugelkocher, 1930 (Tafel 3). Quelle: BLB, PDM 1.0

Produziert wurden bei Schoeller & Hoesch ausschließlich sehr dünne Spezialpapiere. Dabei konzentrierte sich die Firma auf hochfeine Hadernpapiere und errichtete zu diesem Zweck auch ein eigenes Hadernhalbstoffwerk. Ein wichtiges Geschäftsfeld waren Zigarettenpapiere mit 21 g/m2, die aus Hadern erzeugt und mit einem Zusatz aus Calciumcarbonat versehen wurden, um das Papier glimmfähig zu machen. Außerdem wurde Kohlepapier als beschichtetes Seidenpapier für Schreibmaschinendurchschläge hergestellt, des weiteren Luftpostpapier und Seidenpapier zum Einwickeln. Und dann fertigte Schoeller & Hoesch ultradünnes Kondensatorpapier mit unter 7 g/m2, das von der Elektroindustrie als Separator zwischen der Anoden- und Kathodenfolie von Kondensatoren, beispielsweise in Radio- und Telefonapparaten, eingesetzt wurde und als isolierende Zwischenlage Kurzschlüsse verhinderte.

Bis 1928 wuchs der Maschinenpark auf acht Papiermaschinen. Zu dieser Zeit beschäftigte das Unternehmen ca. 800 Mitarbeiter und produzierte 6.300 Tonnen Papier pro Jahr. Bis zum Zweiten Weltkrieg war Schoeller & Hoesch ein europäisches Spitzenunternehmen; mehr als die Hälfte der Produktion ging in den Export. Die größte Zahl an Mitarbeitern war im Jahr 1940 mit 1.080 Personen erreicht.

Abb. 3: Heinrich Kupferschmid: Schoeller & Hoesch. Ganzzeug-Holländersaal, 1930 (Tafel 5). Quelle: BLB, PDM 1.0

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden zwei der modernsten Papiermaschinen der bombengeschädigten Fabrik durch die französische Besatzungsmacht demontiert, gleichwohl gelang ein rascher Wiederaufbau und schon 1952 liefen wieder acht Papiermaschinen. Alte Geschäftsfelder wurden fortgeführt: Zigarettenpapier etwa wurde für die Schweizer Marke Texas produziert, für die Marke Finas der Hamburger Zigarettenfabrik Kyriazi oder die Marke Mercedes der Batschari Zigarettenfabrik in Baden-Baden. Neue Geschäftsfelder wurden eröffnet: Ab 1955 fertigte Schoeller & Hoesch abriebfeste Overlay-Papiere für die Möbel- und Fußbodenindustrie, ab 1973 Teebeutelpapiere und ab 1979 mit Aluminium metallisierte Papiere insbesondere für die Warenetikettierung.

Und was geht das die Badische Landesbibliothek an? Abgesehen davon, dass wir uns als Sammlung des badischen Schrifttums für jedes badische Wirtschaftsunternehmen interessieren, wissen wir, dass Schoeller & Hoesch auch Buchdruckpapiere hergestellt und damit zahlreiche Verlage und Druckereien beliefert hat. Produziert wurden Dünndruckpapiere der Sorten India, Byblos und Persia – holzfreie, geleimte und sehr dünne Papiere mit 23 bis 60 g/m2, die vor allem für den Bibel- und Gesangbuchdruck verwendet wurden, aber auch für Klassiker-Ausgaben, Wörterbücher oder juristische Loseblattausgaben. In den Jahren 1957 bis 1974 ließ das Unternehmen Klassikerausgaben auf eigenem Dünndruckpapier als Jahresgabe zu Weihnachten produzieren und unter eigenem Impressum erscheinen:

Abb. 4: Jahresgaben von Schoeller & Hoesch 1958–1974 (Badische Landesbibliothek), Quelle: BLB

- 1957: Ferdinand Gregorovius: Wanderjahre in Italien. Eine Auswahl. 211 S. mit Abb., 125 E 1988

- 1958: Hans Christian Andersen: Märchen. Eine Auswahl. Zeichnungen: Werner Peltzer. 385 S. mit Abb., 125 E 1990

- 1959: Theodor Fontane: Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Eine Auswahl. 392 S., 59 A 5055

- 1960: Johann Gottfried Seume: Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802. 474 S., 60 A 4304

- 1961: Jakob Philipp Fallmerayer: Fragmente aus dem Orient. 365 S., 62 A 1379

- 1962: Diana von Pappenheim; Jenny von Gustedt: Memoiren [um die Titanen]. 463 S., 63 A 2014

- 1963: Wilhelm von Humboldt; Caroline von Humboldt: Briefe. 535 S., 64 A 947

- 1964: Marie de Sévigné: Briefe. 366 S., 64 A 4077

- 1965: Wilhelmine Markgräfin von Bayreuth: Memoiren. 561 S., 125 E 1989

- 1966: Katharina II. von Rußland: Memoiren. 554 S., 66 A 4780

- 1967: Herzog Louis von Saint-Simon: Memoiren. 499 S., 68 A 1029

- 1968: Ferdinand Gregorovius: Rom in der Renaissance. 361 S., 68 A 4959

- 1969: Joseph Fouché: Memoiren. 479 S., 70 A 809

- 1970: Carl Schurz: Lebenserinnerungen. Teil 1. 1829 – 1852. Europa. 387 S. mit Abb., 70 A 5487,1

- 1971: Carl Schurz: Lebenserinnerungen. Teil 2. 1852 – 1870. Amerika. 398 S. mit Abb., 70 A 5487,2

- 1972: Laure Junot Herzogin von Abrantès: Memoiren. Hrsg. von A. Ollivier in der Übersetzung von M. Montgelas. 502 S., 72 A 6173

- 1973: Clemens Fürst von Metternich: Briefe an die Gräfin Dorothea Lieven. 391 S., 73 A 6574

- 1974: Johann Christian von Mannlich: Lebenserinnerungen. 549 S., 75 A 1476

Die kleinformatigen Memoiren- bzw. Brief-Bände in durchweg gleichem Format mit ab dem dritten Band immer gleichem schwarzen Rückenschild waren in unterschiedlich farbiges Leinen eingebunden und bildeten im Bücherregal des Kunden eine dekorative Reihe. Wer diese Weihnachtsgaben erhielt, lässt sich im Firmenarchiv möglicherweise noch nachvollziehen: 90 Seiten umfasst die „Weihnachtsliste Dr. Gerd Hoesch 1953–1973“ (Gernsbach, Glatfelter Bibliothek, K3.Rc.5.15), welche die Präsente an die Freunde des Hauses verzeichnet.

In den 1990er Jahren expandierte das Unternehmen, kaufte Fabriken auf den Philippinen und in Frankreich hinzu. 1998 wurde es selbst verkauft: Die US-amerikanische P. H. Glatfelter Company übernahm Schoeller & Hoesch und investierte noch einmal in die Modernisierung. Seit 2007 firmierte das Unternehmen unter dem Namen Glatfelter Gernsbach GmbH. Im November 2024 fusionierte es mit dem im Bereich von Vliesstoffen tätigen Unternehmenszweig der Berry Global Group Inc. zur Magnera Corporation und ist nun Teil eines Unternehmens mit weltweit insgesamt 46 Produktionsstätten.

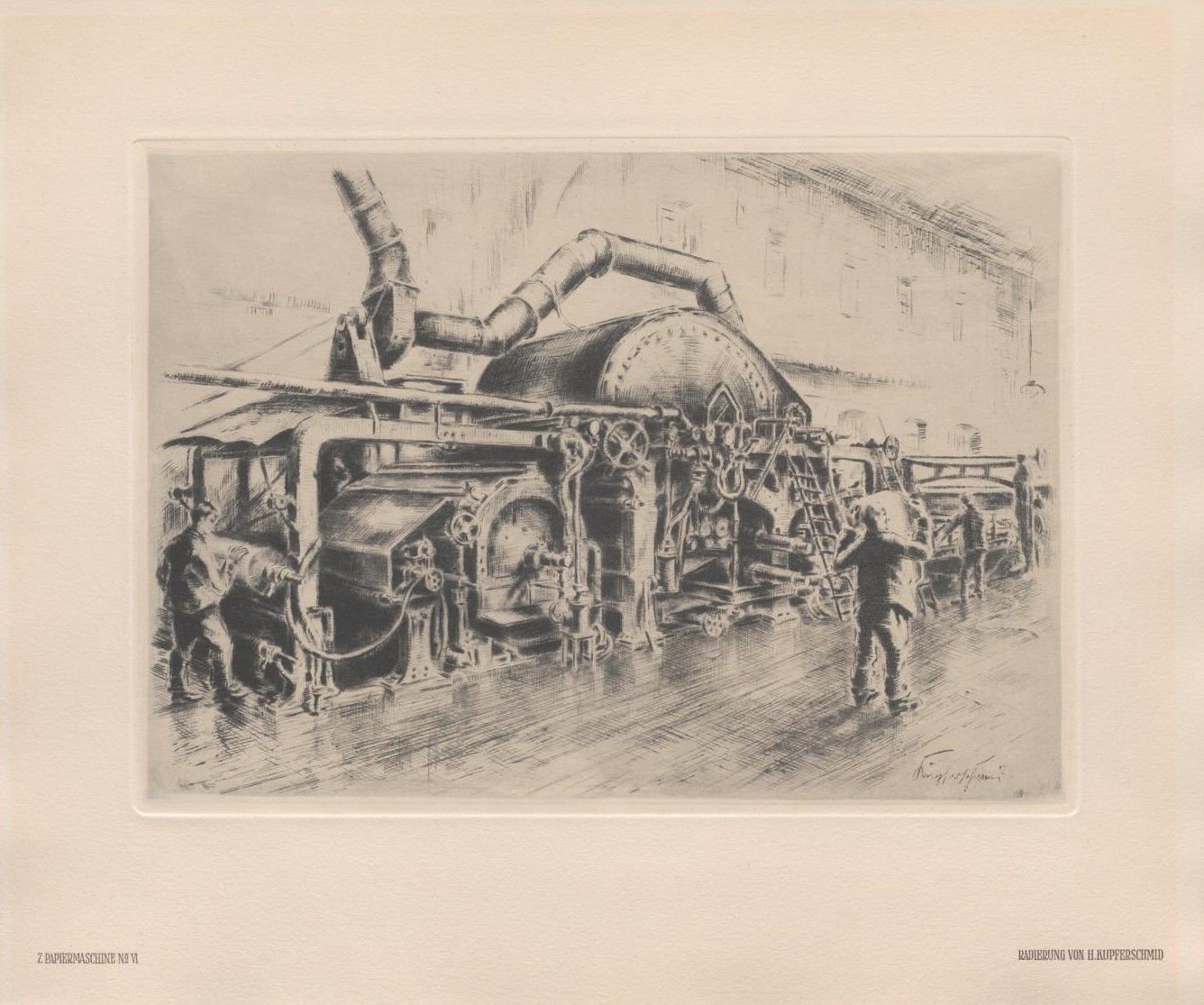

Abb. 5: Heinrich Kupferschmid: Schoeller & Hoesch. Papiermaschine No. VI, 1930 (Tafel 7). Quelle: BLB, PDM 1.0

Der Künstler: Hermann Kupferschmid

Der Künstler Hermann Kupferschmid, der zum Jubiläum von Schoeller & Hoesch 1930 unsere Mappe mit Radierungen anfertigte, wurde am 19. September 1885 in Waldshut-Tiengen geboren. Er starb mit 89 Jahren am 7. Juli 1975 in Achern. Zu seinem 90. Geburtstag widmete ihm die Stadt Karlsruhe im Rathaus noch eine Retrospektive. Aber auch heute ist er keineswegs vergessen: In Sasbachwalden, wo er sich 1938 ein Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert gekauft hatte, bieten dessen heutige Eigentümer Marco und Cornelia Lehmann-Waffenschmidt seit 2024 die Möglichkeit, sein einstiges Atelier zu besichtigen und das Haus als anspruchsvolles Ambiente für Veranstaltungen zu nutzen. Sie haben das Haus samt dem künstlerischen Nachlass von Hermann Kupferschmid von dessen Tochter Barbara geerbt, umfassend renoviert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ihr Wissen teilen sie auf ihrer Webseite.

Nach dem Abitur 1904 in Mannheim studierte Kupferschmid zunächst Architektur in München und Karlsruhe und schloss das Studium 1908 mit dem Diplom ab. Anschließend nahm er ein Studium der Malerei und Grafik an der Großherzoglichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe auf. Seit 1912 arbeitete er als freier Künstler und unternahm diverse Studienreisen nach Holland, Frankreich und Italien. Schon früh stellte er im Badischen Kunstverein aus, wurden seine grafischen Blätter auch für die Großherzogliche Kunsthalle in Karlsruhe erworben. Im Ersten Weltkrieg leistete er Kriegsdienst als Freiwilliger in badischen Regimentern; er war in Flandern, an der Somme und bei Arras, später in Galizien und 1918 im Stellungskrieg bei Verdun und St. Quentin eingesetzt. Ende 1918 kehrte er mit hohen Kriegsauszeichnungen dekoriert nach Karlsruhe zurück. Nach Kriegende engagierte er sich weiter militärisch bei der Karlsruher Einwohnerwehr.

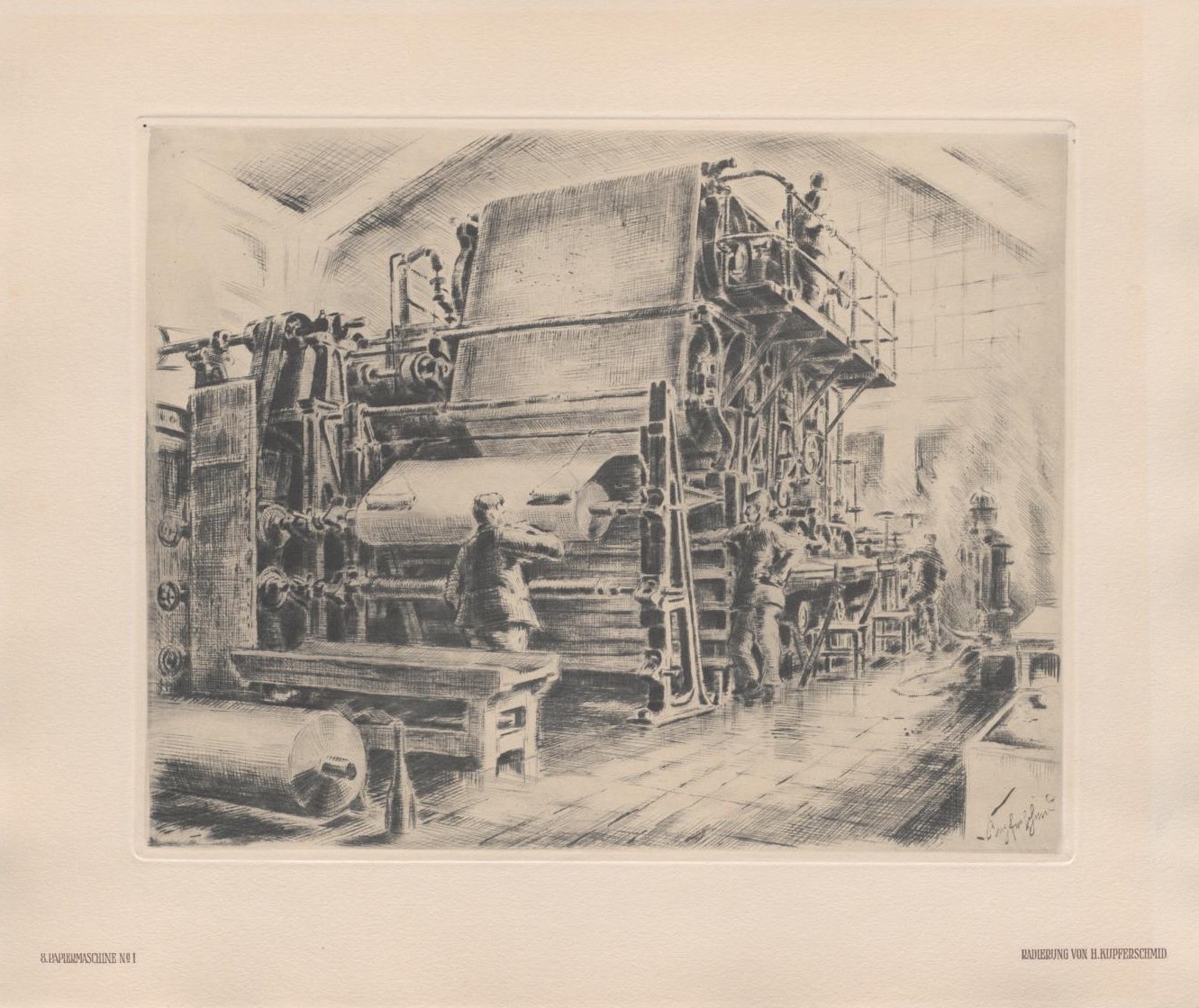

Abb. 6: Heinrich Kupferschmid: Schoeller & Hoesch. Papiermaschine No. I, 1930 (Tafel 8). Quelle: BLB, PDM 1.0

In den 1920er Jahren machte Kupferschmid dann vor allem mit seinen Folgen großformatiger Radierungen auf sich aufmerksam, auch mit seinen Gemälden von Hafen- und Industrieanlagen. Er galt bald schon als Spezialist auf diesem Feld und wegen seiner technischen Vorbildung als besonders versiert – nachlesen lässt sich das in zahlreichen Besprechungen seiner Ausstellungsbeiträge auch in der von uns digitalisierten und volltextrecherchierbar gemachten badischen Presse. Für diverse Aufträge aus der Schwerindustrie an Rhein und Ruhr setzte er deren Arbeitswelt ins Bild. Zu seinen Auftraggebern gehörten unter anderem die Gutehoffnungshütte in Oberhausen, die Eisen- und Stahlwerke Hoesch in Dortmund, Franz Haniel & Cie. in Duisburg, das Bauunternehmen Grün und Bilfinger in Mannheim, die Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerke in Essen, die Deutsche Werft AG in Hamburg-Finkenwerder und der Verein Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller in Berlin. Ab Mitte der 1930er Jahre kam die Friedrich Krupp AG in Essen hinzu. Auch große Bauprojekte im Schwarzwald interessierten ihn, etwa der Bau der Schwarzenbachtalsperre, die Erweiterung des Murgkraftwerks in Forbach, der Bau des Schluchseewerks oder der Neubau der Eisenbahnbrücke über die Ravennaschlucht. Mit der überregionalen Anerkennung kamen auch regionale Auszeichnungen: 1930 erhielt Kupferschmid die Goldene Medaille der Stadt Karlsruhe.

Seine Karriere nahm in der Zeit des Nationalsozialismus einen erfolgreichen Verlauf. Er war bereits im August 1930 in die NSDAP eingetreten und mit der Mitgliedsnummer 288.203 ein „alter Kämpfer“. Zudem gehörte er seit 1929 dem Kampfbund für deutsche Kultur an, der sich in der Zeit vor der Machtergreifung für die Verbreitung der nationalsozialistischen Ideologie im Kulturbereich engagierte. 1933 verlieh ihm der Badische Staat eine Silbermedaille als Staatspreis. Bereits 48 Jahre alt, erhielt er 1934 einen Lehrauftrag für freie Grafik an der Kunstakademie Karlsruhe, verknüpft mit der Amtsbezeichnung „Professor“, und sollte diese Professur bis zu seiner Entlassung 1946 innehaben. Im Oktober 1935 wurde er Stadtrat in Karlsruhe und behielt dieses Amt bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Er fertigte mit völkischem Impetus die Vorlagen zu den Fresken im Braunen Haus in Karlsruhe, der Zentrale der Karlsruher NSDAP in der Ritterstraße. Werke von ihm waren von 1937 bis 1942 auf der Großen Deutschen Kunstausstellung im Haus der Deutschen Kunst in München zu sehen und galten also als repräsentativ für die nationalsozialistische Kunstauffassung. 1939 wurde Kupferschmid zum ehrenamtlichen Landesleiter der Reichskammer der Bildenden Künste des Gaues Baden ernannt. Bei der Entnazifizierung wurde er als „Mitläufer ohne Sühnemaßnahmen“ klassifiziert.

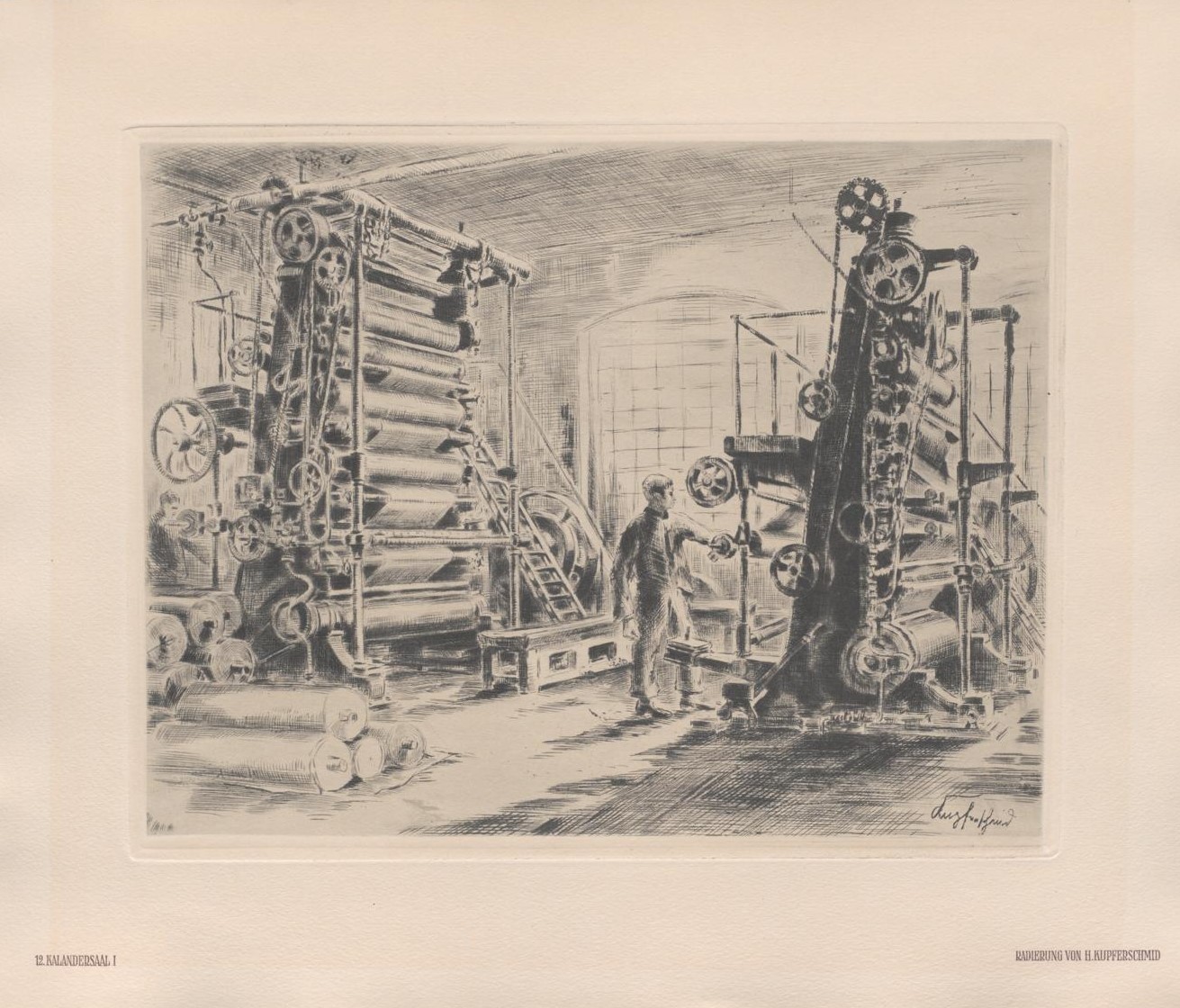

Abb. 7: Heinrich Kupferschmid: Schoeller & Hoesch. Kalandersaal I, 1930 (Tafel 12). Quelle: BLB, PDM 1.0

Im Zweiten Weltkrieg diente Kupferschmid wiederum als Hauptmann der Reserve, zunächst im Elsass, dann in der Ukraine. Aufgrund eines Ischiasleidens wurde er 1943 aus der Wehrmacht entlassen und nahm seine Lehrtätigkeit an der Karlsruher Kunstakademie wieder auf. Sein Atelier an der Akademie in Karlsruhe war schon 1942 bei einem Bombenangriff zerstört worden, 1944 wurde auch seine Wohnung in der Ebertstraße ausgebombt; dabei ging der Großteil seiner Werke verloren. Er nahm seinen Wohnsitz im Künstlerhaus in Sasbachwalden, wo er bis zu seinem Tod 1975 als weithin geachteter Künstler weiter tätig blieb.

Sein Themenfeld fokussierte sich fortan auf seine badische Heimat. Für die Jahre 1953 bis 1959 gab der G. Braun Verlag in Karlsruhe einen Wandkalender mit Reproduktionen von Aquarellen Kupferschmids heraus (Badische Landesbibliothek: OZC 13), der in der Kunstdruckerei des Karlsruher Künstlerbundes hergestellt wurde; sie zeigen Stadtansichten (1953, 1954, 1959), badische Volkstrachten (1956), historische Uniformen badischer Regimenter (1957) oder badische Burgen und Schlösser (1958). Die Historischen Uniformen badischer Regimenter erschienen 1965 auch separat als Kunstdruckmappe (Badische Landesbibliothek: O 65 C 13). Ein von ihm oft gewähltes Sujet war die alemannische Fastnacht. Es entstanden aber auch weiterhin Industriegrafiken, etwa zur Acherner Glashütte oder zur Eisengießerei Seneca in Karlsruhe-Mühlburg, oder Bilder vom Entstehen spektakulärer Neubauten der Nachkriegszeit in Karlsruhe, etwa der Schwarzwaldhalle 1953, des kürzlich abgerissenen Badenwerk-Hochhauses an der Kriegsstraße 1963 oder des Hertie-Kaufhauses an der Kaiserstraße 1966.

Originale und Reproduktionen von Blättern Kupferschmids mit badischen Motiven befinden sich im Kupferstichkabinett der Staatlichen Kunsthalle, in der Städtischen Galerie Karlsruhe und im Generallandesarchiv Karlsruhe. Einzelblätter tauchen noch jetzt vielfach im Handel und auf Auktionen auf. Ein Werkverzeichnis wird in Sasbachwalden vorbereitet, eine gedruckte Übersicht gibt es noch nicht.

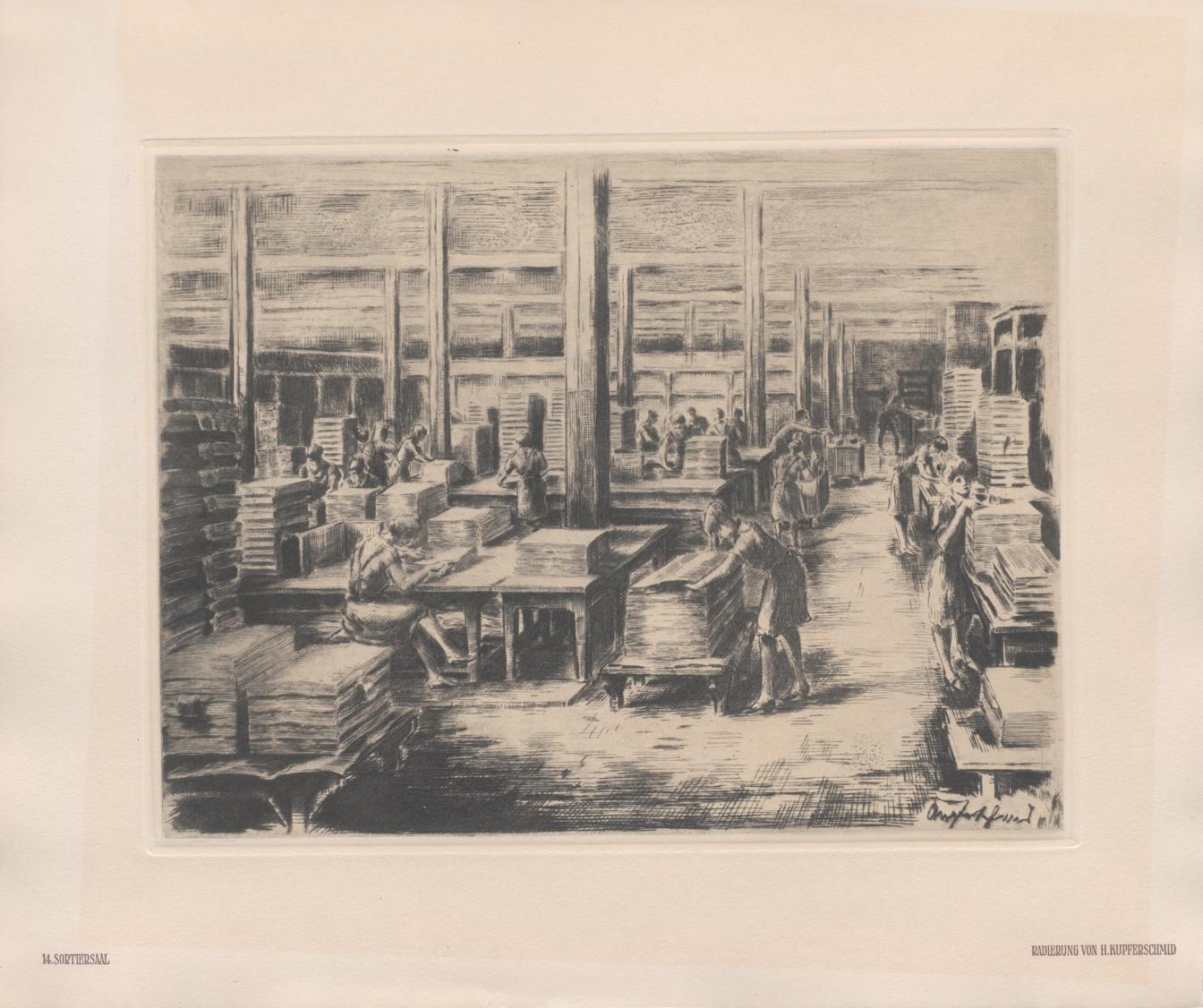

Abb. 8: Heinrich Kupferschmid: Schoeller & Hoesch. Sortiersaal, 1930 (Tafel 14). Quelle: BLB, PDM 1.0

Die Mappe: 16 Radierungen

Die Mappe mit den 16 Original-Radierungen zur Papierherstellung in Gernsbach, die die Firma Schoeller & Hoesch 1930 bei Hermann Kupferschmid in Auftrag gab, ist offenbar wirklich nur besonderen Freunden des Unternehmens überreicht worden. Unserem Exemplar (Graph. Slg 23) liegt die entsprechende Dedikationskarte noch bei. Es sind in öffentlichem Besitz nur zwei weitere Exemplare nachweisbar, die ihren Weg in speziell buchgeschichtliche Sondersammlungen gefunden haben: ins Gutenberg-Museum in Mainz und in die Klemm-Sammlung des Deutschen Buch- und Schriftmuseums in Leipzig. Ein unvollständiges Exemplar wird aktuell antiquarisch in Großbritannien angeboten. In welcher Auflage die Originalradierungen gedruckt und wie viele Mappen hergestellt wurden, ist unbekannt, denn den Radierungen fehlt die sonst übliche Nummerierung.

Gedruckt wurden die Blätter im Format 33,2 x 39,8 cm auf Bütten der rheinischen Papierfabrik Zerkall, Renker & Söhne. Dafür stellte Schoeller & Hoesch selber kein geeignetes Papier her. Und der Druck erfolgte in Karlsruhe bei der Kunstdruckerei des Künstlerbundes.

Vorangestellt ist den Radierungen ein Doppelbogen mit Text von Alfred Kusche. Dieser, 1884 geboren und damit ein Altersgenosse von Kupferschmid, war examinierter Zeichenlehrer und freischaffender Grafiker in Karlsruhe. Von 1909 bis 1924 hatte er an der Großherzoglich Badischen Baugewerkeschule, dem späteren Badischen Staatstechnikum gelehrt, sich daneben als Werbegrafiker für Industrieunternehmen etabliert. Sein Text ist eine Zusammenstellung weniger Fakten über die Gernsbacher Papierfabrik und kurzer Beschreibungen der auf Kupferschmids Radierungen abgebildeten Motive. Wir erfahren, dass Schoeller & Hoesch im Jubiläumsjahr Papier für 40 Milliarden Zigaretten herstellte, außerdem 1,25 Mio. Kilogramm Kondensatorenpapier, 0,5 Mio. Kilogramm Karbonpapier und 3 Mio. Kilogramm von den übrigen Spezial-, Seiden- und Durchschlagpapieren. Es benötigte dafür vor allem die Murg – aus ihr wurden täglich etwa 24.000 Kubikmeter Wasser entnommen und ihr Gefälle diente in den Turbinenanlagen der Fabrik zur Stromerzeugung.

Abb. 9: Heinrich Kupferschmid: Schoeller & Hoesch. Verladeraum, 1930 (Tafel 15). Quelle: BLB, PDM 1.0

Die Radierungen von Hermann Kupferschmid zeigen die verschiedenen Phasen der industriellen Papierherstellung anhand der Gernsbacher Fabrik. Den Anfang machen eine Gesamtansicht der Fabrik und eine Darstellung aus dem Turbinenhaus. Es folgen die Abbildungen zur Vorproduktion, nämlich den Kugelkochern, in denen die Lumpen für die Papierproduktion ausgekocht werden, den Bleichholländern, in denen die Halbstoffe zerfasert, gereinigt und gebleicht werden, und den Ganzzeug-Holländern, in deren Mahlwerken durch Zugabe von Füllstoffen, Leim und Farbe die Papierrohmasse entsteht. Stolz werden auf sechs Blättern alle acht Papiermaschinen gezeigt. Es folgen zwei Blätter mit den Kalandern, Maschinen aus mehreren übereinander angeordneten Stahlwalzen, auf denen die Papierbahnen geglättet und satiniert werden, dann der Sortiersaal mit vorwiegend weiblichem Personal und der Verladeraum mit Bahnanschluss. Das letzte Blatt zeigt die Umrollmaschinen, auf denen Papierrollen entsprechend dem Bedarf des Käufers auf vordefinierte Breite geschnitten werden. Das fertige Papier wurde per Bahn nach Karlsruhe transportiert und dort im Rheinhafen weiterverladen, um innerhalb zweier Tage in die Ausfuhrhäfen zu gelangen, von wo es in alle Welt exportiert werden konnte.

Quellen und Literatur zu Schoeller & Hoesch

- Handelsregistereinträge, veröffentlicht in der Karlsruher Zeitung seit 1881. Zuerst: Handelsregistereintrag beim Großherzoglichen Amtsgericht Gernsbach vom 21.3.1881. - Zum Digitalisat

- Die Seiden- und Cigarettenpapier-Fabrik Schoeller & Hoesch G.m.b.H. in Gernsbach. In: Der Papier-Markt 8 (1907) H. 3, S. 38–40.

- Warum gibt es so wenig Zigarettenpapier? In: Südwestdeutsche Volkszeitung Nr. 39 vom 17.5.1947, S. 6. - Zum Digitalisat

- Gernsbacher Zigarettenpapier. Ein Besuch bei Schoeller & Hoesch. In: Das neue Baden Nr. 31 vom 12.8.1947, S. 3 (-okl). - Zum Digitalisat

- Bibel- und Dünndruckpapiere / Papierfabrik Schoeller & Hoesch GmbH Gernsbach. Gernsbach: Schoeller & Hoesch, 1955. - Darin S. 39–43: Zur Geschichte der Papierfabrik Schoeller & Hoesch in Gernsbach (ohne Verf.).

BLB: 125 H 589 - Betriebsbuch / Papierfabrik Schoeller & Hoesch GmbH Gernsbach/Baden. Wiesbaden: Industrie-Verlag, 1955.

BLB: O 60 A 438 - 125 Jahre Schoeller und Hoesch / Herausgeber: Werner Ruckenbrod. Red. Marc Bröking. - [Gernsbach: Schoeller & Hoesch], München: Wittsiepe und Kussmaul, 2006.

BLB: 112 K 369 - Irene Schneid-Horn: Der Fabrikant Ernst Böhm. Begründer des Aufstiegs von Schoeller & Hoesch und Gernsbacher Ehrenbürger. In: Gernsbacher Bote 19 (2011) H. 2, S. 9f.

BLB: ZB 10327. - Zum Digitalisat des Verlags - Wolfgang Froese: Die „Kolonie“. Werkswohnungen von Schoeller & Hoesch. In: Gernsbacher Bote 22 (2014) H. 3, S. 7–9.

BLB: ZB 10327. - Zum Digitalisat des Verlags

Quellen und Literatur zu Hermann Kupferschmid

Quellen:

- Generallandesarchiv Karlsruhe

- 237 Nr. 18202 Badisches Finanzministerium. Personalakte für den Baukandidaten Hermann Kupferschmid. Laufzeit1906

- 456 E Nr. 6826: XIV. (Badisches) Armeekorps, Personalakte. Laufzeit 1914–1919

- 233 Nr. 46467: Kriegsauszeichnung 1917 (Sammelakte)

- 235 Nr. 1419: Badisches Kultusministerium, Personalakte Hermann Kupferschmid als Lehrer an der Kunstakademie. Laufzeit 1933–1944

- 235 Nr. 9210: Badisches Kultusministerium, Besoldungsakte Hermann Kupferschmid als Lehrer an der Kunstakademie. Laufzeit 1936–1944

- 233 Nr. 24777: Badisches Kultusministerium, Berufung Hermann Kupferschmid auf eine ordentliche Professur. Laufzeit 1940–1941

- 465 c Nr. 1663: Politische Beurteilungen des NSDAP-Gaupersonalamts (Sammelakte). Laufzeit 1934–1944

- 630-3 Nr. 218: Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Personalakte Hermann Kupferschmid. Laufzeit 1942–1975

- 465 f Nr. 839: Zentralspruchkammer Nordbaden, Spruchkammerakte Hermann Kupferschmid. Laufzeit 1946–1952

- Staatsarchiv Freiburg

- D 180/2 Nr. 162294: Spruchkammer Südbaden, Spruchkammerakte Hermann Kupferschmid. Laufzeit 1946–1952

- Hauptstaatsarchiv Stuttgart

- EA 3/150 Bü 3228: Kultusministerium Baden-Württemberg, Personalakte Hermann Kupferschmid. Laufzeit 1945–1975

- J 191 Zeitungsausschnittsammlung zu Hermann Kupferschmid

Literatur (Auswahl):

- Der Neuaufbau der Hochschule der bildenden Künste in Karlsruhe. Zwei neue Lehrkräfte berufen. Hermann Kupferschmid. - In: Der Führer vom 24.2.1934, S. [10] (Professor Bender). - Zum Digitalisat

- Fritz Wilkendorf: Hermann Kupferschmid. Zum 70. Geburtstag des Maler-Graphikers. In: Badische Heimat 35 (1955), S. 306–312.

BLB: ZB 6295 - Fritz Wilkendorf: Hermann Kupferschmid, der Graphiker und Maler. In: Badische Heimat 41 (1961), S. 359–373.

BLB: ZB 6295 - Fritz Wilkendorf: Hermann Kupferschmid zum 80. Geburtstag am 19.9.1965. In: Welt am Oberrhein 5 (1965), S. 327–329.

BLB: OZB 1067 - Fritz Wilkendorf: Der Graphiker und Maler Hermann Kupferschmid 80 Jahre alt. In: Ekkhart. Jahrbuch für das Badner Land 45 (1966), S. 201–208.

BLB: OZA 563 - Kurt Gayer: Hermann Kupferschmid. Eine Würdigung. - In: In Baden-Württemberg. Die südwestdeutsche Zeitschrift für Kultur – Wirtschaft – Fremdenverkehr 22 (1975), S. 99f.

BLB: OZB 466 - Emil Mangler: Zum Tode von Prof. Hermann Kupferschmid. Hänsele, Narros und Hexen. - In: Ekkhart. Jahrbuch für das Badner Land 55 (1976), S. 153–161.

BLB: OZA 563 - Renate Liessem-Breinlinger: Hermann Kupferschmid. In: Baden-Württembergische Biographien 4 (2007), S. 198–200 (mit umfassendem Quellen- und Literaturverzeichnis). - Zum Digitalisat

- Michaela Gabriel: Kupferschmids Künstler-Haus in Sasbachwalden soll ein Schmuckstück werden. In: Badische Neueste Nachrichten vom 13.4.2023.

- Jörg Seiler: Sasbachwalden: Wie das Künstlerhaus einer neuen Blüte entgegengeht. In: Badische Neueste Nachrichten vom 28.10.2023. - Online

- Jörg Seiler: Sasbachwalden: Wie das vergessene Werk des Künstlers Hermann Kupferschmid wieder ins Bewusstsein rückt. In: Badische Neueste Nachrichten vom 18.4.2024. - Online

- Jörg Seiler: Sasbachwalden: Im Haus Kupferschmid trifft Schwarzwaldtanne auf Stahl. In: Badische Neueste Nachrichten vom 8.4.2025. - Online

Ich bedanke mich bei Professor Dr. Marco Lehmann-Waffenschmidt für die Erteilung der Bildrechte sowie bei Fabian Beller im Generallandesarchiv Karlsruhe für die Überprüfung der Archivsignaturen.