Badische Landtagswahl 1925

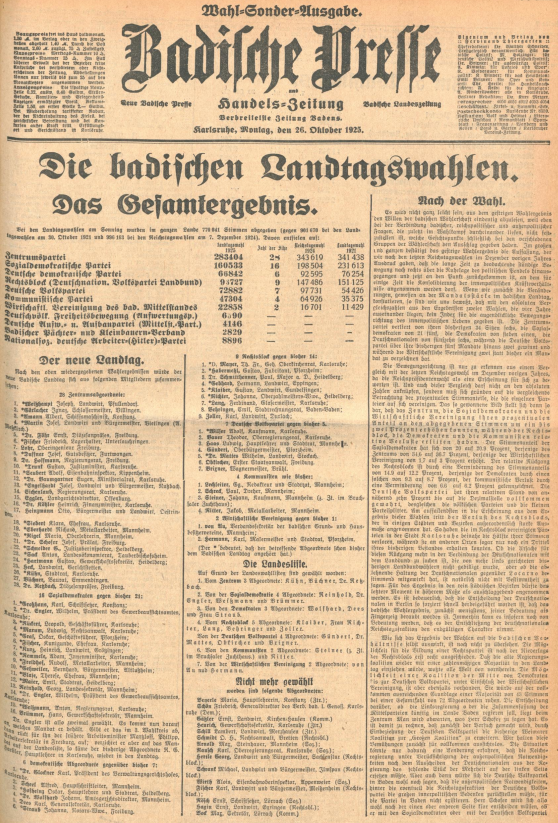

Abb. 1: Artikel Die badischen Landtagswahlen, in: Badische Presse vom 26. Oktober 1925, Quelle: BLB.

Michael Fischer, 26.10.2025

DOI: https://doi.org/10.58019/B0CJ-8523

Im März 2026 wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt – und das in einer sich zunehmend polarisierenden politischen Lage. Vor 100 Jahren wählten die Badener am 25. Oktober 1925 in einer sich ebenfalls immer weiter polarisierenden Lage einen neuen Landtag. Zwar ist die damalige Situation nur schlecht mit der heutigen Lage zu vergleichen – aber gleichwohl lohnt sich ein Blick auf die Rahmenbedingungen, Akteure, Themen und Resultate des damaligen Wahlkampfes. Ein besonderes Augenmerk wird im Folgenden auf die publizistischen Organe der wahlkämpfenden Parteien von 1925 gelegt.

Ausgangslage: Stabilisierung der Weimarer Republik?

Die badischen Landtagswahlen 1925 fanden in der Phase der relativen Stabilisierung der Weimarer Republik statt: das „Krisenjahr“ 1923 war überstanden und die Republik schien sich politisch, wirtschaftlich und sozial zu konsolidieren. Allerdings zeigten sich auch bereits die ersten Anzeichen, dass diese Konsolidierung auf tönernen Füßen stand: Die beiden Reichstagswahlen 1924 hatten ein zwiespältiges Bild hinterlassen – weiterhin war eine parlamentarische Mehrheit der eindeutig republikanischen Kräfte SPD, Zentrum und DDP in weiter Ferne. Auch die Wahl des überzeugten Monarchisten Paul von Hindenburg zum Reichspräsidenten im Frühjahr 1925 war ein Vorbote der künftigen Entwicklungen.

Besonders stabil erschien die Situation in der Republik Baden: Hier konnten Zentrum, SPD und DDP im Gegensatz zum Reich bis zur Machtergreifung der badischen Nationalsozialisten im März 1933 eine parlamentarische Mehrheit im Landtag behaupten. Bei den Wahlen 1919 vereinigten sie sage und schreibe 91% der Stimmen auf sich, bei der letzten badischen Landtagswahl 1929 immerhin noch erstaunliche 63%. Von 1919 bis 1929 wurde Baden auch von diesen Parteien regiert, dann folgte ein kurzes Zweierbündnis von Zentrum und SPD, das 1930 um die DVP erweitert wurde.

Abb. 2: Altes Ständehaus, Blick vom Friedrichsplatz um 1930, Sitz des Badischen Landtags von 1822 bis 1933/34, Quelle: Stadtarchiv Karlsruhe 8/PBS oXIVa 2015.

Allerdings zeigte auch das politische System Badens bereits in den 1920er Jahren leichte Tendenzen zur Erosion, was sich in der Zersplitterung des Parteiensystem ausdrückte: waren 1919 noch lediglich fünf Parteien zur Wahl angetreten, waren es 1921 bereits neun, 1925 elf und 1929 sogar zwölf. Sorge bereitete vielen politischen Beobachtern bereits im Vorfeld der Landtagswahlen 1925 der befürchtete Rückgang der Wahlbeteiligung. Gemäß dem badischen Wahlgesetz führte eine niedrigere Wahlbeteiligung auch zu einer Verkleinerung der Sitzanzahl im Landtag im Karlsruher Ständehaus.

Das badische Parteiensystem

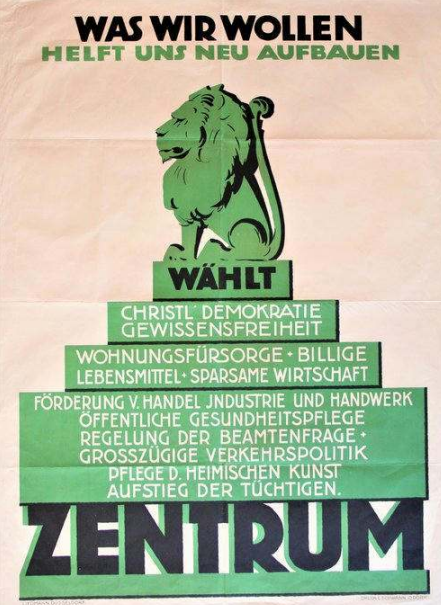

Die stärkste Partei in Baden war das Zentrum. Dieses war in den 1860er Jahren im Zuge des Badischen Kulturkampfes entstanden und vertrat seitdem die sozialen und kulturellen Interessen des katholischen Milieus. Schon früh konnte sich das Zentrum in Baden auf relevante Massenorganisationen wie den Volksverein für das katholische Deutschland und eine enge Bindung an die katholische Kirche stützen. Nach 1918 gehörte das Zentrum ununterbrochen den badischen Landesregierungen an und war in allen gewählten Landtagen der Republik Baden die stärkste Fraktion. Es verfügte über eine Vielzahl von parteilichen Zeitungen, die überregional in ganz Baden wirkungsmächtigste war der Badische Beobachter aus Karlsruhe. Das Zentrum stellte die gesamte Zeit der Republik den Präsidenten des Landtages, von 1923 bis 1930 war dies Eugen Baumgartner. Vorsitzender der Zentrumsfraktion war von 1919 bis 1930 der katholische Priester Josef Schofer aus Freiburg.

Abb. 3: Plakat „Was wir wollen“ der Zentrumspartei zur Wahl zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 (vermutlich), Quelle: Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert, © CC BY-NC-SA

Die badische SPD war traditionell auf dem pragmatischen („revisionistischen“) Flügel der Sozialdemokratie beheimatet und zeichnete sich durch starke Massen- und Vorfeldorganisationen im Arbeitermilieu aus. Ebenso wie das Zentrum übernahm die SPD nach 1918 rasch Verantwortung und gehörte allen Landesregierungen bis zum November 1932 an. Eines der einflussreichen publizistischen Organe der badischen SPD war der Volksfreund. Fraktionsvorsitzender im Landtag war der Karlsruher Jurist Ludwig Marum.

Die badischen Liberalen waren bis 1918 mehrheitlich in der Nationalliberalen Partei organisiert, die (relativ zur Einwohnerzahl) in Baden den reichsweit mitgliederstärksten Landesverband besaß. Nach 1918 organisierten sich die Interessen des liberalen Bürgertums in der (rechten) DVP und der (linken) DDP. 1925 stellte die DDP mit Willy Hellpach aus Heidelberg den badischen Staatspräsidenten. Als Kleinstpartei im bürgerlich-rechten Spektrum trat 1925 der badische Ableger der Reichspartei des deutschen Mittelstandes, die Wirtschaftliche Vereinigung des badischen Mittelstandes, erstmals zur Wahl an.

Abb. 4: Plakat „Wer schützt die Republik?“ der SPD zur Reichstagswahl am 6. Juni 1920, Quelle: Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert, © CC BY-NC-SA

Die politische Rechte organisierte sich in der DNVP, dem Badischen Landbund und einigen Splittergruppen. Die badische DNVP (davor: Christliche Volkspartei in Baden) war organisatorisch schwach aufgestellt und blieb bis 1933 stets in der Opposition. Anders im Reich: dort war die DNVP im Januar 1925 in das Kabinett Luther eingetreten. Zur badischen Landtagswahl 1925 trat die DNVP gemeinsam mit dem Badischen Landbund als „Badischer Rechtsblock“ an.

Für die radikale Linke trat die KPD an, die ihre Schwerpunkte in den Industrieregionen Badens hatte, aber ansonsten nur eine geringe Bedeutung in der badischen Politik besaß.

Die NSDAP (bzw. andere völkisch-nationalistische Kleinstparteien) spielten bei der Wahl 1925 noch keine Rolle – erst bei den letzten badischen Landtagswahlen 1929 gelang ihnen der Einzug in das Parlament, allerdings als kleinste Fraktion. Im 1933 illegitim nach den Reichstagswahlergebnissen vom März 1933 gebildeten Landtag stellten sie dann freilich die stärkste Fraktion.

Abb. 5: Plakat „Kampffrohe Hoffnung hebt unserer Flagge gesunkenen Wert!“ der DNVP zur Reichstagswahl am 6. Juni 1920 (vermutlich), Quelle: Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert, © CC BY-NC-SA.

Landtagswahlkampf 1925

Als Ursache für die schon im Vorfeld befürchtete Wahlmüdigkeit wurden die häufigen Urnengänge der letzten Jahre (zwei Reichstagswahlen 1924, zwei Wahlgänge zur Reichspräsidentenwahl 1925) angesehen. Auch die von den Parteien unverhohlen öffentlich ausgetragenen Interessensgegensätze – sowohl zwischen den Regierungs- und den Oppositionsfraktionen als auch innerhalb der Koalition zwischen Zentrum und SPD/DDP – waren nicht dazu geneigt, das noch wenig an die parlamentarischen Abläufe und Gepflogenheiten gewöhnte Wahlvolk für die kommende Abstimmung zu begeistern.

Der Wahlkampf entwickelte sich schleppend und wurde dann von einem außenpolitischen Thema überschattet: der Diskussion über das Vertragswerk von Locarno, mit dem die deutsche Reichsregierung unter Reichskanzler Luther und Außenminister Stresemann die internationale Isolation des Deutschen Reichs durchbrechen konnte und mit dem eine Verständigung mit Frankreich und Belgien erreicht werden konnte. Außenminister Stresemann betätigte sich am 23. Oktober 1925 bei einer Kundgebung der DVP in der Karlsruher Festhalle als Wahlkämpfer und sprach vor allem zum erreichten Verhandlungsstand bei den Locarno-Verträgen (statt zur badischen Innenpolitik). In Folge der Locarno-Verträge kam es zu einer Kabinettskrise und zum Austritt der DNVP aus der Reichsregierung.

Im badischen Wahlkampf haderte das Zentrum noch mit der Niederlage der republikanischen Kräfte bei der Reichspräsidentenwahl im März und April 1925, in der der Zentrums-Kandidat Wilhelm Marx („Volksblock“) gegen Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg („Reichsblock“) verloren hatte. Der Badische Beobachter wünschte sich deshalb von der Wahl in der „südwestdeutschen Grenzmark“ ein Signal in die Reichspolitik für die republikstützenden Kräfte und gegen die Angriffe der politischen Rechten: „Daher keine Stimme nach rechts, wo auch in Baden […die] Gewalt- und Rachepolitiker sitzen.“ Diese hätten die Diskussion über die Locarno-Verträge illegitimerweise in den Landtagswahlkampf eingemischt – gleichzeitig bekannte sich das (badische) Zentrum deutlich zum ausgehandelten Vertragswerk und erhoffte sich mit einem starken Ergebnis für die republikstützenden Parteien in Baden auch eine positive Auswirkung auf die Reichspolitik.

Der politische Gegensatz zur Sozialdemokratie – immerhin der Koalitionspartner! – drückte sich am deutlichsten im grundsätzlichen Selbstverständnis aus: orientierte sich das Zentrum in der Innen- uns Sozialpolitik für eine berufsständische Politik des „gerechten, sozialen Ausgleichs“, verurteilte es gleichzeitig den materialistischen Ansatz der „Klassenparteien“, denn „Klassenkampf [sei] ein Unglück für den Staat und Standesegoismus gefährde[…] seinen Bestand.“

Und ganz im Geiste des Bibelverses: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht“ (5 Mo 8,3) argumentierte der Badische Beobachter für den Primat des „Geistes“ über die materiellen Bedürfnisse des Menschen: „Der Geist dirigiert das Ganze und daher ist die Pflege der geistigen Güter das allerwichtigste Erfordernis für Staat und Gesellschaft.“

Der Wahlaufruf des Badischen Beobachters am 25. Oktober forderte die eigene Wählerschaft dazu auf, die Reihen zu schließen und erinnerte dazu an die antikatholische Stimmungsmache aus den Zeiten des Kaiserreichs von Seiten der Liberalen und an die antiklerikalen Standpunkte der SPD. Dabei trug das Zentrum als erste Partei bereits Züge einer Volkspartei, die durch die Ansprache an die „Arbeiter und Angestellten“ hervorgehoben wurden, indem darauf abgestellt wurde, dass auf den Listen des Zentrums (im Gegensatz zu den bürgerlichen Parteien) auch „Arbeiter und kleine Angestellte“ in nennenswerter Anzahl vertreten waren.

Der sozialdemokratische Volksfreund mobilisierte die SPD-Wähler am Samstag vor dem Wahltag zur „Wählerschlacht“ und appellierte an deren staatsbürgerliches Verantwortungsbewusstsein. Gleichzeitig erhöhte er angesichts der Polarisierungen in der Reichspolitik die Landtagswahlen zu einer Schicksalswahl.

Die bürgerlich-konservative Badischen Presse betonte in ihrer Wahltagsausgabe die Auswirkungen der außenpolitischen Diskussionen, die die badischen Landtagswahlen stark beeinflusst hatten. Positiv wurde hierbei vermerkt, dass dies dem bisher langweiligen Wahlkampf einen deutlichen „Schwung“ gegeben habe. Wenig verklausuliert warb die Badische Presse für eine Koalition von Zentrum, DDP und DVP – zusammengefasst in der Formel: „Fortbestand der bisherigen Linksregierung oder bürgerliche Regierung der Mitte.“

Auch das bildungsbürgerliche Karlsruher Tagblatt ermahnte die Wählerschaft (die dabei wenig zum sonstigen Stil der Zeitung passend geduzt wurde!) am Wahltag zur „Pflicht“ des Wählens. Auch das Karlsruher Tagblatt rief die Landtagswahl zur Schicksalsfrage aus, bei der sich jeder „Staatsbürger“ gewissenhaft fragen müsse, welche Entwicklung der Staat einschlagen solle. In der Wahlkampf-Berichterstattung beschränkte sich das Karlsruher Tagblatt auf die Versammlungen der bürgerlichen Parteien (einschließlich des Zentrums).

Das Wahlergebnis und die Folgen

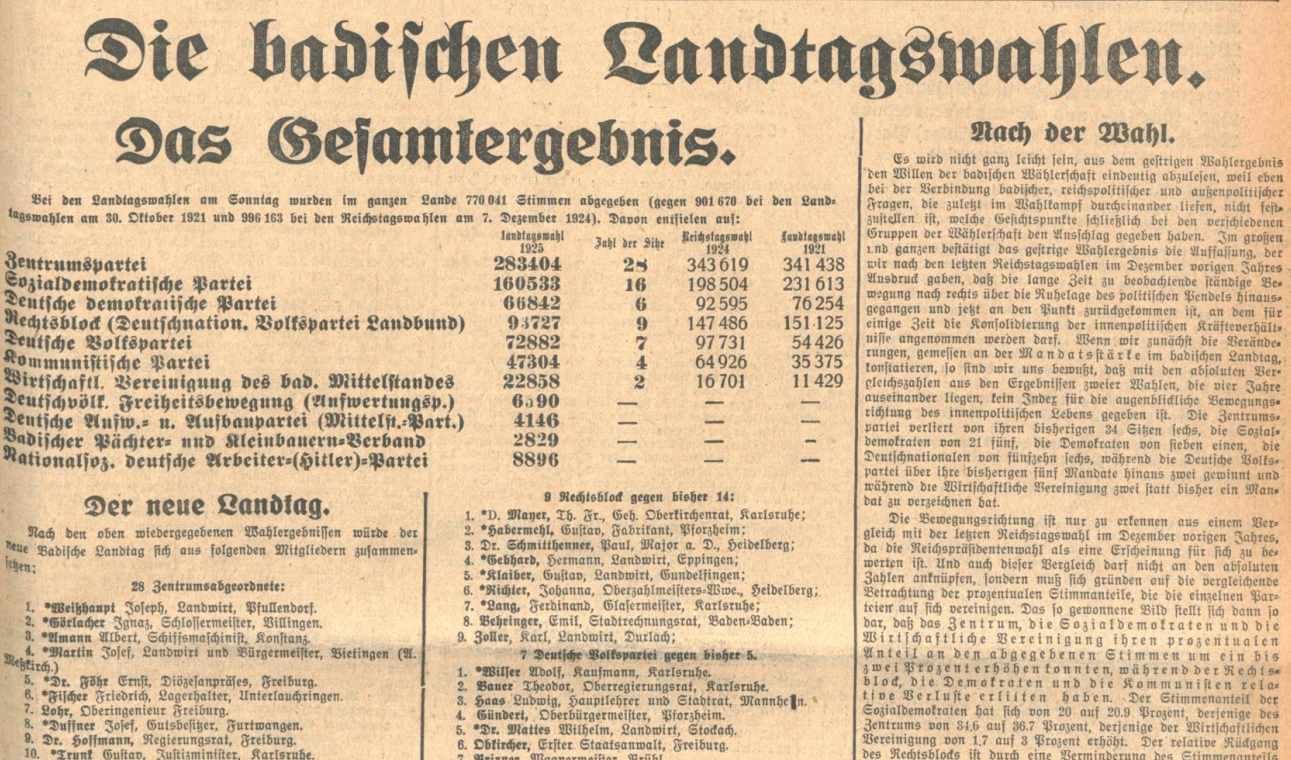

Das Ergebnis der Wahlen war vor allem hinsichtlich der Wahlbeteiligung ernüchternd: nur 54,2% aller Wahlberechtigten hatten ihre Stimme abgegeben. Hatten 1921 noch 901.670 Badener von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht, waren es 1925 nur noch 770.041, was zu einer Verkleinerung des Landtages von 86 Sitzen auf 72 Sitze führte. Das hatte dann auch zur Folge, dass alle „großen“ Parteien (Zentrum, SPD und „Rechtsblock“) Sitze verloren hatten. Nur die DVP, die KPD und die Splitterpartei Wirtschaftliche Vereinigung des badischen Mittelstandes konnten überhaupt Sitze hinzugewinnen, freilich auf niedrigem Niveau. In der relativen Verteilung der Stimmen gab es hingegen nur marginale Verschiebungen, sieht man von dem Rückgang beim Rechtsblock und den Gewinnen der DVP ab.

Partei | Stimmenanteil | Sitze | Veränderung |

Badische Zentrumspartei | 36,81 % | 28 | -6 |

SPD | 20,85 % | 16 | -4 |

Badischer Rechtsblock (DNVP und Badischer Landbund) | 12,18 % | 9 | -5 |

DVP | 9,47 % | 7 | +2 |

DDP | 8,66 % | 6 | -1 |

KPD | 6,15 % | 4 | +1 |

Wirtschaftliche Vereinigung des badischen Mittelstandes | 2,97 % | 2 | +1 |

Dementsprechend betreten fielen auch die Reaktionen aus: der Badische Beobachter brachte die Situation auf den Punkt, als er am Tag nach der Wahl resümierte: „Die Landtagswahlen 1925 haben das Eigentümliche an sich, daß sie keine Sieger haben […].“ Ungleich schärfer fiel die Beurteilung im Volksfreund aus, der am 26. Oktober mit folgendem Titel aufmachte: „Flaue Landtagswahl in Baden“ und sich in Wählerbeschimpfung übte: Das „ganze politische Deutschland“ habe „in gespannter Erwartung“ auf die badischen Wahlen geblickt und sei nun „enttäuscht“, da „Hunderttausende“ nicht zur Wahl gegangen seien und sich damit als „jämmerliche Spießbürger und verschnupfte Bierbankpolitiker“ erwiesen hätten, statt ihrer „staatsbürgerlichen Pflicht“ nachzukommen. Besonders bitter fand der Volksfreund, dass dazu auch „zahlreiche Arbeiter, Angestellte und untere und mittlere Beamte“ gehörten. Hämisch wurde das schlechte Abschneiden des „Rechtsblocks“ kommentiert: „Die Herrschaften haben sich ein wesentlich anderes Resultat vorgestellt.“ Die Badische Presse konnte ihre Enttäuschung über den ausgebliebenen Rechtsruck kaum verhehlen und bemühte sich, das schlechte Abschneiden des „Rechtsblocks“ nicht als einen „Fingerzeig“ zu werten.

Der neue Landtag konstituierte sich am 4. November 1925 und wählte am 26. November in einem betont bürokratischen und kraftlosen Akt eine neue Landesregierung, die sich auf Zentrum und SPD stützen konnte. Staatspräsident wurde der Zentrumspolitiker Gustav Trunk. Die DDP enthielt sich erst der Stimme, trat dann aber in das 1926 gebildete Kabinett Köhler II ein. Auch in der Landtagswahl 1929 konnte sich die Koalition aus Zentrum, SPD und DDP behaupten – ein Bollwerk gegen die an die Macht strebenden Nationalsozialisten war sie dennoch nicht, auch wenn die badischen Nationalsozialisten in freien Wahlen nie über sieben Sitze im Landtag hinauskamen.

Was hingegen 1925 schon sichtbar wurde, war die indifferente Haltung vieler politischer Akteure, die zwar nicht – wie die radikale Rechte und Linke – die Republik grundsätzlich ablehnten, sie aber auch nicht entschlossen genug befürworteten und verteidigten.

Abb. 6: Die Ergebnisse der badischen Landtagswahl vom 25. Oktober 1925, in: Badische Presse vom 26. Oktober 1925, Quelle: BLB.