Der 9. November I: Pogromnacht 1938

Abb. 1: Der 9. November gilt als „Schicksalstag“ der Deutschen, Collage: BLB, Quelle: Wikimedia Commons, Einzelnachweise.

Ernst Otto Bräunche, 10.11.2025

DOI: https://doi.org/10.58019/76h6-5w93

Als die nationalsozialistischen Machthaber im März 1933 auch in Karlsruhe damit begannen, ihren bereits in der Weimarer Republik deutlich formulierten Antisemitismus in die Tat umzusetzen, trafen die Maßnahmen Menschen, deren Vorfahren sich bereits unmittelbar nach der Stadtgründung 1715 in Karlsruhe niedergelassen hatten.

Zu den Besonderheiten der Stadtgründung von Karlsruhe im Jahr 1715 gehörte, dass Markgraf Karl Wilhelm von Baden-Durlach neben Angehörigen der christlichen Religionen auch Juden die Ansiedlung gestattete und zwar zu relativ moderaten Bedingungen. Dies führte dazu, dass sich relativ rasch eine größere Zahl niederließ, die hier eine eigene jüdische Gemeinde gründeten.

Nach 20 Jahren lebten 62 Familien mit 282 Personen in Karlsruhe, was 12 % der Bevölkerung entsprach. Der relative Anteil der jüdischen Bevölkerung nahm seitdem zwar kontinuierlich ab, doch auch in der Großstadt, zu der Karlsruhe im Jahr 1901 wurde, lebten über 2.500 Juden. 1933 waren es 3.119 Personen, die sich nun einer bis dahin – trotz durchaus vorhandener antijüdischer Ressentiments in der Bevölkerung und unmissverständlicher antisemitischer Äußerungen und Drohungen der seit 1929 erstarkenden Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) – nur sehr schwer vorstellbaren antisemitischen Terrorpolitik ausgesetzt sahen.

Terror und Verfolgung 1933–1938

Nach der Machtübertragung auf die NSDAP war es bereits wenige Tage nach der letzten Reichstagswahl der Weimarer Republik am 13. März 1933 zu ersten antisemitischen Ausschreitungen gegen jüdische Geschäfte gekommen. Wenige Tage später beschloss der neuformierte Stadtrat, keine städtischen Aufträge mehr an jüdische Geschäfte zu vergeben. Am 1. April riefen die Nationalsozialisten mit Zeitungsartikeln und Flugblättern zum so genannten Judenboykott auf. Dass der Antisemitismus schon lange nicht nur auf die überzeugten Nationalsozialisten beschränkt war, zeigt die große Resonanz auf diesen Aufruf.

Die Diskriminierung der Juden gehörte nun zunehmend zum Alltag. Die großen Traditionsfußballvereine Phönix Karlsruhe und Karlsruher Fußballverein (KFV) kündigten zum Beispiel an, dass sie ihre jüdischen Mitglieder ausschließen wollten. Dies musste Julius Hirsch, einer von nur zwei deutschen Nationalspielern jüdischen Glaubens, in der Presse lesen. Hirsch wurde 1942 direkt nach Auschwitz verschleppt und dort ermordet.

In Baden hatten die nationalsozialistischen Zeitungen bereits einen Tag vor dem reichsweiten Gesetz „judenfreie“ Behörden gemeldet, da der badische Reichskommissar Gauleiter Robert Wagner schon am 5. April die Entlassung aller jüdischen Beamten angeordnet hatte. Wagner war auch dafür verantwortlich, dass der nationalsozialistische Terror in Baden bald ein erstes jüdisches Todesopfer mit dem führenden Sozialdemokraten und Karlsruher Rechtsanwalt Ludwig Marum fand. In den Angriffen auf Marum, einem der bedeutendsten badischen Sozialdemokraten vor 1933, bündelten sich die antidemokratischen und antisemitischen nationalsozialistischen Aggressionen. Am 10. März wurde Marum unter Missachtung seiner Immunität als Reichstagsabgeordneter verhaftet und bis zum 16. Mai im Karlsruher Gefängnis gefangen gehalten. Mit sechs weiteren Sozialdemokraten wurde er dann in einem offenen Polizeiwagen in einer Schaufahrt vor zahlreichen Zuschauenden durch Karlsruhe und Durlach in das KZ Kislau bei Bruchsal transportiert. In der Nacht vom 28. auf den 29. März 1934 wurde er dort im Schlaf von dem Hauptsturmführer der Sturmabteilung (SA), Gestapokommissar Karl Sauer und weiteren SA-Leuten erwürgt. Am 25. Juli 1935 berichtete die NS-Parteizeitung Der Führer über „eine erfreuliche Maßnahme der Stadtverwaltung“, die zum Ergebnis hatte, dass die Karlsruher Bäder nun „judenfrei“ waren. Damit befand sich die Stadt in einer Reihe mit zahlreichen Gaststätten, die ebenfalls mit den Schildern „Juden sind hier unerwünscht“ zum Teil langjährigen Stammgästen die Bedienung verweigerten.

Als am 15. September die „Nürnberger Gesetze“ verkündet wurden, erreichte die Judenverfolgung eine neue Stufe. Nach der Diskriminierung kam nun der Ausschluss aus der deutschen „Volksgemeinschaft“ per Gesetz. Das Reichsbürgergesetz machte die Juden zu Staatsangehörigen minderen Rechts. Das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre verbot die Eheschließung zwischen Juden und „Ariern“. Beamten, die in Mischehen lebten, drohte nun die Entlassung aus dem Dienst. Die jüdischen Einwohner wurden auch nach einer entsprechenden Verfügung des Innenministers Karl Pflaumer vom 1. Oktober 1935 in einer eigenen Kartei erfasst, die eine lückenlose Überwachung unterstützte und die spätere Deportation erleichterte. Am 16. Oktober 1936 sprach der berüchtigte Antisemit und Herausgeber des Stürmers Julius Streicher über die „zersetzende Rolle des Judentums“ in der im Jahr zuvor neu gebauten Markthalle am alten Bahnhof. Dem Führer zufolge lösten seine Hasstiraden „jubelnden Beifall“ der rund 15.000 Zuhörer aus.

Abb. 2: Boykott jüdischer Geschäfte in der Herrenstraße am 1. April 1933, Quelle: Stadtarchiv Karlsruhe 8/Alben 5/22a.

Die Synagogen brennen

Zwei Jahre später brannten auch in Karlsruhe die Synagogen, die größere der liberalen Gemeinde in der Kronenstraße und die orthodoxe in der Karl-Friedrich-Straße. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, die lange „Reichskristallnacht“ genannt wurde, heute aber als Pogromnacht bezeichnet wird, setzten nationalsozialistische Horden nicht nur in Karlsruhe Synagogen in Brand. In ganz Deutschland verwüsteten sie Geschäfte und Wohnungen und sperrten Tausende von jüdischen Männern in Konzentrationslagern ein. Gerechtfertigt wurde dies als Reaktion auf das Attentat auf den Legationssekretär der deutschen Botschaft in Paris Ernst Eduard vom Rath. Am 7. November 1938, zehn Tage nach der Abschiebung polnischer Juden, hatte der 17-jährige Herschel Grünspan diesen erschossen und sich so für die vorher erfolgte Ausweisung seiner in Hannover lebenden Eltern gerächt.

Abb. 3: Blick auf die zerstörte Synagoge in der Kronenstraße, 1938/39, Quelle: Stadtarchiv Karlsruhe 8/PBS oXIVc 160.

In Karlsruhe wurde die Synagoge in der Kronenstraße wie die in der Karl-Friedrich-Straße zwar auch angezündet, doch wurde hier der Brand rasch gelöscht, weil sich in unmittelbarer Nachbarschaft das Benzinlager einer Autofirma befand, so dass es galt, eine größere Explosion zu verhindern. Die Nationalsozialisten ordneten allerdings unmittelbar danach an, dass die jüdische Gemeinde die Synagoge auf eigene Kosten abzureißen hatte. Die Schaufensterscheiben jüdischer Geschäfte wurden eingeschlagen, Inneneinrichtungen und Waren zerstört. Das Hotel Nassauer Hof, das in jüdischem Besitz war, wurde von SA und SS verwüstet. Hier wohnten fast ausschließlich jüdische Gäste, die hier auf ihre Papiere für die Auswanderung warteten. Sie wurden nach vielen Schikanen in das Gefängnis in der Riefstahlstraße gebracht. Auch vor jüdischen Wohnungen machte die SA nicht halt und verhaftete die Bewohner. Nur wenige konnten rechtzeitig untertauchen. Der damals zehnjährige Walter Ransenberg berichtete: „Um halb zehn morgens kamen sie. Ich sollte mitkommen. Mein Vater und ich. Und da stand unten ein Wagen, wie man ihn verwendet, um Schweine zu verfrachten. Da hat man uns hineingesetzt und über die Kaiserstraße gefahren, im Schritttempo. Am Marktplatz hat man uns aussteigen lassen. Da standen schon die Menschen, 1.000 und mehr Personen. Man hat eine Gasse gebildet, vielleicht einen Meter breit und 300 bis 400 m lang, bis zum Polizeipräsidium. Es gab Leute, die haben gespuckt und geschlagen. Andere haben keinen Ton gesagt.“ Die nationalsozialistische Presse rechtfertigte die Ereignisse vom 9. Und 10. November und setzte ihre antisemitische Hetze fort. So schrieb der Führer am 11. November 1938 über die verhafteten Juden: „Sie hatten noch die Frechheit, zu grinsen und zu lächeln […].“ Bis zu 500 Karlsruher Juden wurden nach ihrer Verhaftung in das Konzentrationslager Dachau deportiert. Noch im November kamen jene wieder frei, die nachweisen konnten, dass sie binnen kürzester Zeit auswandern würden.

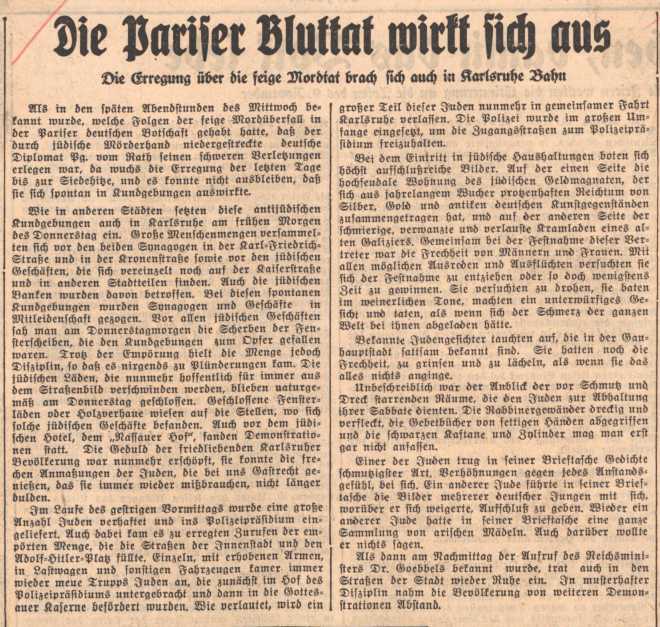

Abb. 4: Artikel Die Pariser Bluttat wirkt sich aus, in: Der Führer vom 11. November 1938, Quelle: BLB.

Vertreibung, Deportation und Ermordung

Nach dem Novemberpogrom am 9./10. November 1938 war den meisten Jüdinnen und Juden auch in Karlsruhe endgültig klar, dass auch ihr Leben bedroht und mit der Hilfe etwa der Kirchen als Institutionen oder anderer gesellschaftlicher Gruppierungen nicht zu rechnen war – Hilfe und Widerstand blieben Einzelpersonen überlassen. Die Emigration stieg 1938/39 auf ihren Höhepunkt. Die Vertriebenen waren oft gezwungen, ihre Geschäfte und Liegenschaften weit unter dem tatsächlichen Wert zu verkaufen. Zu den Betroffenen der nun noch einmal verstärkt betriebenen so genannten Arisierung gehörten renommierte Firmen wie das Modehaus Hugo Landauer, das am 11. Juni 1936 von den Geschwistern Vetter übernommen wurde. Neben einer Reihe kleinerer und mittlerer Geschäfte wurden auch die Kaufhäuser Tietz und Knopf „arisiert“, aus Tietz war bereits 1937 das Kaufhaus Union geworden. Knopf folgte im September 1938 und wurde von Friedrich Hölscher weitergeführt. „Arisiert“ wurden 1939 auch die Bankhäuser Strauss & Co., Baer & Elend, Ignaz Ellern und Veit L. Homburger sowie die Papierfabrik Bernheimer & Vogel, die Durlacher Lederfabrik Hermann & Ettlinger, die Holzfabrik H. Fuchs Söhne, die Galerie Moos, die Hadernsortieranstalt S. Nachmann, die Möbelfabrik Reutlinger & Co., die Hadernsortieranstalt Vogel & Schnurmann und die Malzfabrik Wimpfheimer. Darüber hinaus wurde jüdischer Grundbesitz in der Regel weit unter Wert gekauft, wobei die Stadt allein für fünf Millionen Mark Grundstücke erwarb.

Insgesamt gelang über 2.000 Juden die Flucht aus Karlsruhe ins Ausland. Bis Kriegsbeginn im September 1939 hatte sich die Zahl der jüdischen Einwohner gegenüber 1933 um rund 60 % vermindert. Noch vor den reichsweiten Deportationen in die Vernichtungslager im Osten, wurden 6.504 Juden aus Baden und der Pfalz, darunter 945 aus Karlsruhe, am 22. Oktober 1940 in das südfranzösische Internierungslager Gurs deportiert und die meisten von ihnen später in den Vernichtungslagern im Osten ermordet. Die erste noch nicht wieder organisierte jüdische Nachkriegsgemeinde zählte gerade einmal 39 Mitglieder, die aus den KZs zurückkamen, oder aber wie Adolf Loebel versteckt worden waren und so überlebt hatten. Obwohl es weitere Hilfe für von der Verschleppung und Ermordung bedrohte Juden gegeben hatte, war es doch nur ein verschwindend geringer Teil der Karlsruher Bevölkerung, die es gewagt hatte, sich gegen den nationalsozialistischen Terror aufzulehnen und Hilfe zu leisten. Auf der Basis einer 1988 zusammengestellten Liste erinnert seit 2001 eine Gedenktafel auf dem Hauptfriedhof an die über 1.000 jüdischen Karlsruher Kinder, Männer und Frauen, die umgebracht wurden. Das Stadtarchiv hat ein Gedenkbuch erstellt, das als Datenbank- und Informationssystem Recherchen nach Suchkriterien wie Namen, Geburtsorten, Berufen, Adressen oder Deportationsorten eines größeren Teils der Toten mit von Schülern, Privatpersonen oder auch Historikern verfassten Biographien ermöglicht.

Literatur und weitere Hinweise zum 9. November in der deutschen Geschichte finden sich auf unserer Themenseite.