Bild aus: Albert Kuntzemüller: Die badischen Eisenbahnen 1840-1940, Freiburg i. Br./Heidelberg 1940, Quelle: Public Domain.

Gerrit Heim, 25.7.2025

DOI: https://doi.org/10.58019/YRJ9-MS81

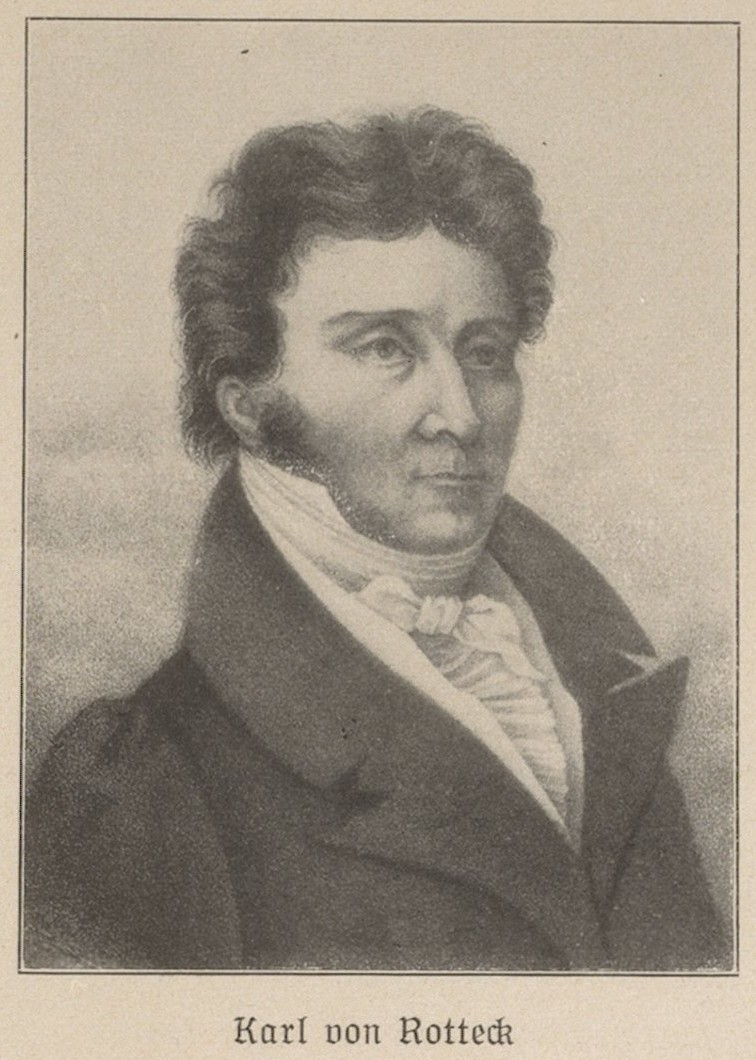

Teil I des Artikels zu Karl Rotteck beschäftigte sich mit seiner Rolle für den badischen Frühliberalismus.

Nach einer Legislaturperiode endete Rottecks parlamentarische Karriere zunächst. Die Universität entsandte für die folgende Periode einen anderen Vertreter, sodass Rotteck in die Lehrtätigkeit zurückkehren musste. Hier gelang es ihm nicht, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Ähnlich wie bei seiner Lehrtätigkeit in Geschichte wollte er ein großes Studienhandbuch veröffentlichen. Dieses juristische Pendant fand jedoch kaum Leser und wurde von der Fachwelt als wenig originell und teils rückständig wahrgenommen. Rasch unternommene Versuche, in die Politik zurückzukehren, scheiterten, da das Freiburger Wahlmännergremium ihm im Jahr 1825 die Aufstellung als Kandidat für die zweite Kammer versagte. Dies war jedoch nur ein vorübergehender Rückschlag. Schon kurze Zeit später war Europa in Aufruhr. In Frankreich wurde der regierende König 1830 einmal mehr gestürzt, in Polen revoltierte das Volk gegen die Zarenherrschaft, und in Baden verzichtete der neue Großherzog vor diesem Hintergrund auf eine Beeinflussung der Wahlen. Rotteck wollte jedoch kein Risiko eingehen und trat daher gleichzeitig in fünf Wahlbezirken an. In Kenzingen/Endingen erhielt er alle Stimmen und zog für diesen Wahlkreis in die Zweite Kammer ein, die ihn sofort zum Vizepräsidenten ernannte.

WEITERLESEN